Ringträger im Visier: Das James-Webb-Teleskop hat erstmals den Asteroiden Chariklo und seine Ringe in den Fokus genommen. Seine Nahinfrarotkamera zeichnete die Lichtkurven auf, die bei einer Sternbedeckung durch diesen seltenen Vertreter der beringten Asteroiden entstanden. Dies liefert wertvolle Informationen über Struktur und Zusammensetzung solcher Asteroidenringe. Ersten Auswertungen zufolge scheinen diese Ringe ständig frischen Eis-Nachschub zu erhalten.

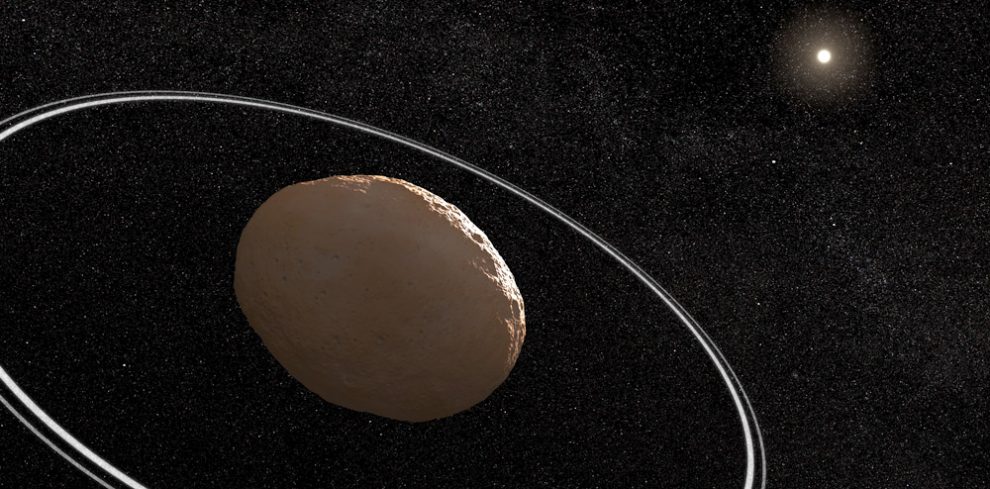

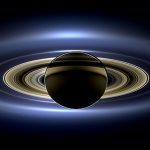

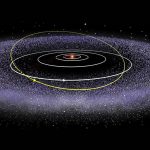

Lange kannte man Ringe nur von großen Gasplaneten wie Saturn, Jupiter oder Uranus. Doch im Jahr 2014 entdeckten Astronomen erstmals einen ringtragenden Asteroiden: Der 250 Kilometer große Asteroid Chariklo kreist zwischen Saturn und Uranus um die Sonne und besitzt zwei zarte Ringe, wie eine Sternbedeckung enthüllte. Woher er und einige wenige weitere zu den sogenannten Zentauren gehörenden Asteroiden im äußeren Sonnensystem ihr Ringmaterial erhalten und warum sie es trotz geringer Schwerkraft festhalten können, ist bisher nicht eindeutig geklärt.

Pablo Santos-Sanz (IAA-CSIC), Nicolás Morales (IAA-CSIC), Bruno Morgado (UFRJ, ON/MCTI, LIneA)

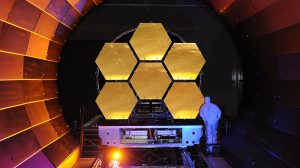

NIRCam zeichnet Sternbedeckung auf

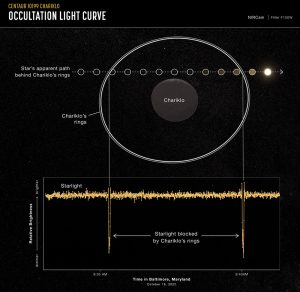

Deshalb hat nun das James-Webb-Teleskop den Asteroiden Chariklo erstmals ins Visier genommen. Das Team um Pablo Santos-Sanz vom Andalusischen Zentrum für Astrophysik nutzte die Near-Infrared Camera (NIRCam) des Teleskops, um den Asteroiden und seine Ringe beim Vorbeiziehen vor einem Hintergrundstern zu beobachten. „Wir hatten großes Glück, dass Chariklo im Oktober 2022 eine solche Sternbedeckung vollführte“, erklärt Santos-Sanz. „Es war die erste stellare Okkultation, die mit dem Webb-Teleskop beobachtet wurde.“

Die Lichtkurve der Sternbedeckung zeigte wie erhofft zwei Senken, die von den Asteroidenringen verursacht wurden. „Die Schatten von Chariklos Ringen wurden eindeutig detektiert“, berichtet Santos-Danz. „Das demonstriert gleichzeitig eine weitere Möglichkeit, mit dem Webb-Teleskop auch Objekte des Sonnensystems zu untersuchen.“ Die Lichtkurve bestätigte, dass Chariklos zarte Ringe rund 300 Kilometer von seiner Oberfläche entfernt sind.