Mit Mikrowellen tief in die Atmosphäre

Doch wie repräsentativ war diese Messung? Eine Antwort darauf liefern nun Daten der NASA-Raumsonde Juno, die seit Juli 2016 um den Jupiter kreist. Sie kommt dabei der Wolkendecke des Gasriesen immer wieder sehr nahe und kann mithilfe ihres Mikrowellen-Radiometers auch Temperaturdaten aus den Tiefen der Atmosphäre sammeln.

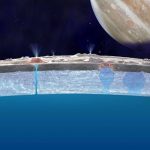

Weil Wasser in der reflektierten Mikrowellenstrahlung ein spezielles Absorptionsmuster hinterlässt, geben diese auch Aufschluss über den Wassergehalt. Ein Forscherteam um Cheng Li von California Institute of Technology hat nun die Messdaten der ersten acht nahen Vorbeiflüge der Juno-Sonde am Jupiter ausgewertet. Die dabei gesammelten Daten zeigen den Wassergehalt der Jupiter-Gashülle bis in eine Tiefe von 150 Kilometern.

Dreimal mehr Wasser als die Sonne

Das Ergebnis: „Der Wassergehalt in der äquatorialen Region des Jupiter liegt bei 2.500 ppm“, berichten Li und sein Team. Wasser macht demnach rund 0,25 Prozent aller Moleküle in der Gashülle aus. Das aber bedeutet, dass die Jupiteratmosphäre zumindest am Äquator viel mehr Wasser enthält als von der Galileo-Raumsonde gemessen. Sollte dies auch für die anderen Region des Gasriesen gelten, dann würde seine Gashülle dreimal mehr Wasser enthalten als gängiger Theorie nach in der Sonne existiert.

Diese Werte hätten die Forscher nicht erwartet. „Kaum haben wir gedacht, dass wir den Jupiter verstanden haben, dann erinnert er uns daran, wie viel wie noch zu lernen haben“, kommentiert Juno-Forschungsleiter Scott Bolton vom Southwest Research Institute.

Einblick in die Planetenbildung

Das Interessante daran: Der Wassergehalt des Jupiter kann einiges darüber verraten, wie er einst entstanden ist – und woraus. Denn gängiger Theorie nach war er der erste Planet, der sich in der Staub- und Gaswolke um die junge Sonne bildete. Dabei nahm er einen großen Teil des Materials in der Akkretionsscheibe in sich auf. „Die Elementhäufigkeiten des Jupiter können uns daher helfen, die Bildung des Planeten und der Sonne zu verstehen“, sagen Li und seine Kollegen.

Hätte sich der Jupiter beispielsweise durch den Kollaps eines Teils der Urwolke gebildet, wie es einige Theorien postulieren, dann müsste seine Elementverteilung der der Sonne und restlichen Urwolke entsprechen. Wäre der feste Kern des Gasriesen dagegen durch die allmähliche Ansammlung von kleineren Brocken entstanden, könnten diese mehr Eis und damit Wasser mitgebracht haben. Einige dieser Modelle scheiden nun durch die neuen Messwerte möglicherweise aus, wie die Forscher erklären.

Weitere Messflüge nötig

Allerdings: „Weil unsere Wassergehalte bislang nur für die Äquatorregion gelten, müssen wir eine tiefergehende Diskussion dieser Modelle vertagen“, so Li und seine Kollegen. „Wir müssen unsere Ergebnisse erst mit Messungen aus andere Regionen vergleichen.“ Eine Chance dazu wird sich in den kommenden Monaten und Jahren ergeben. Denn die Raumsonde Juno verlagert ihre Orbits im Laufe der Zeit immer stärker nach Norden und kann dann auch höhere Breiten auf ihren Wassergehalt hin untersuchen.

„Jeder Vorbeiflug bringt neue Entdeckungen mit sich“, sagt Bolton. „Juno hat uns eine wichtige Lektion gelehrt: Um unsere Theorien zu überprüfen, müssen wir einem Planeten erst richtig nahe kommen.“ (Nature Astronomy, 2020: doi: 10.1038/s41550-020-1009-3)

Quelle: NASA/ Jet Propulsion Laboratory (JPL)

20. Februar 2020

- Nadja Podbregar