Planet der Extreme

Wegen der Sonnennähe einerseits und des Fehlens einer nennenswerten, ausgleichenden Gashülle andererseits, sind die Temperaturunterschiede auf dem Merkur extrem: auf der sonnenzugewandten Seite herrscht eine Hitze von bis zu 430 Grad Celsius – nur auf der Venus ist es noch heißer. In der Merkurnacht sinken die Temperaturen bis auf minus 170 Grad Celsius ab. Dennoch könnte es sein, dass in einigen tiefen, nie von der Sonne beschienenen und deshalb permanent kalten Kratern an den Polen des Planeten Eis vorhanden ist. Hinweise darauf lieferten Radarbeobachtungen von der Erde.

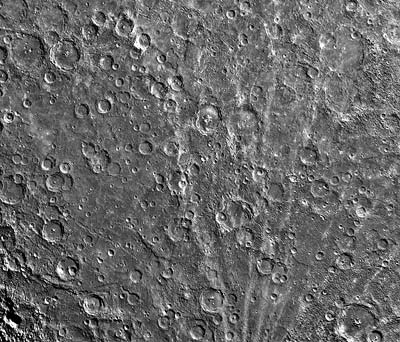

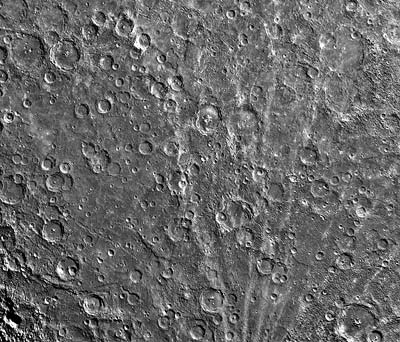

Von Kratern übersähte Oberfläche des Merkur © NASA/JPL

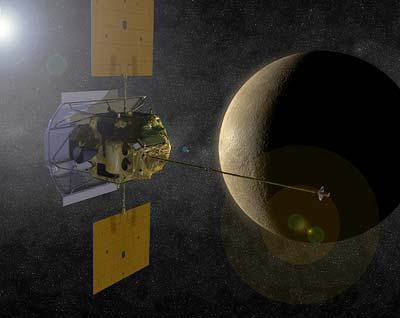

Das größte Rätsel verbirgt der Merkur in seinem Inneren: Unter der dünnen Gesteinskruste folgt ein vergleichsweise dünner Mantel aus silikatischem Gestein. Im Zentrum des Planeten befindet sich jedoch ein außergewöhnlich großer Kern aus Eisen, der auch die Ursache für ein relativ starkes Magnetfeld ist. Rätselhaft ist, warum dieser Kern weit mehr als die Hälfte des Volumens des Planeten ausmacht. Eines der Hauptziele der MESSENGER-Mission ist die Klärung dieser Frage. Die Planetenforscher versprechen sich davon auch fundamentale Erkenntnisse über die Entstehung und frühe Entwicklung der fünf erdähnlichen Körper im inneren Sonnensystem insgesamt.

Erster Blick auf noch unbekannte Halbkugel

Der sonnennächste und kleinste der acht Planeten bekam bislang erst einmal Besuch von einer Raumsonde. Die NASA-Sonde Mariner 10 flog 1974 und 1975 insgesamt drei Mal am Merkur vorbei. Nur knapp die Hälfte des Planeten konnte dabei fotografiert werden – der Rest ist „Neuland“ für die Planetenforschung.

Mit MESSENGER soll erstmalig die bisher unbekannte Hemisphäre des Planeten aufgenommen und erforscht werden. Mit acht Instrumenten wird die Sonde 1200 Bilder bisher unbekannter Gebiete aufnehmen und zahlreiche Experimente durchführen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist wissenschaftlich an der Mission beteiligt.

„Mit einem Laserstrahl tasten wir die Merkuroberfläche entlang der Flugbahn ab. Auf diesem Weg erhalten wir ein Höhenprofil und erfassen außerdem die reflektierenden Eigenschaften der Oberfläche“, erklärt Professor Jürgen Oberst vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin. „Mit den Daten der Sonde wollen wir die Größe und die Form des Planeten besser bestimmen, auch das Schwerefeld des Merkurs werden wir durch die Messungen bei diesem Vorbeiflug genauer berechnen können. Das ist dringend notwendig, denn Größe, Form, Schwerefeld und Rotation des Planeten sind nur unzureichend bekannt“. Oberst und seine Mitarbeiter werden die Auswertung der Laser-Höhenmessungen unterstützen. Mit den gemessenen Höhenprofilen und Aufnahmen der noch nie abgebildeten Gebiete wird anschließend das existierende Kartenwerk des Planeten erweitert und verbessert.

Oberflächenstruktur naezu unbekannt

Über die Oberflächenzusammensetzung des Merkurs herrscht noch immer große Unklarheit. „All unser Wissen über die Mineralogie der Merkuroberfläche beruht auf den mehr als 30 Jahre alten Daten der Mission Mariner 10 und bodengebundenen Beobachtungen. MESSENGER wird uns hier ein großes Stück voran bringen, aber sicher auch viele neue Fragen aufwerfen“, erklärte Jörn Helbert vom Berliner DLR-Institut.

Er und seine Gruppe unterstützen das amerikanische MESSENGER-Team bei der Auswertung der spektralen Daten. Hierzu werden im planetaren Labor des DLR in Berlin begeleitende Messungen durchgeführt. Helbert wird in den nächsten zwei Wochen am Applied Physics Laboratory (APL) der Johns-Hopkins-University in Laurel im amerikanischen Bundesstaat Maryland die Daten des ersten Vorbeiflugs auswerten. Die beiden DLR Wissenschaftler sind als einzige nicht-amerikanische Wissenschaftler an dieser NASA-Mission beteiligt.

Drei Vorbeiflüge vor dem Einschwenken

Wegen seiner Nähe zur Sonne ist der Merkur nur sehr schwierig von Raumsonden anzusteuern: Der im Durchmesser nicht einmal fünftausend Kilometer große Planet umrundet die Sonne in einer mittleren Entfernung von knapp 60 Millionen Kilometern. Deshalb muss bei Annäherungen an den Merkur sowohl die große Anziehungskraft des Zentralgestirns als auch die enorm hohe Strahlungsintensität berücksichtigt werden. Nach diesem ersten Vorbeiflug wird die Sonde erneut die Sonne umrunden, bis sie im Oktober dieses Jahres und im September 2009 noch zwei weitere Male am Merkur vorbeifliegen wird.

Bei diesen Vorbeiflug-Manövern wird MESSENGER durch die Schwerkraft des Planeten auf genau die Geschwindigkeit abgebremst, mit der die Sonde dann am 18. März 2011 aus eigener Kraft mit ihrem Antriebssystem in eine Umlaufbahn um den Planeten einschwenken kann. Der Orbiter wird bis zu diesem Zeitpunkt die Sonne insgesamt 15 Mal umrundet und acht Milliarden Kilometer zurückgelegt haben.

(DLR, 14.01.2008 – NPO)

14. Januar 2008