Hexaquark-Kondensate als Grundlage der Dunklen Materie?

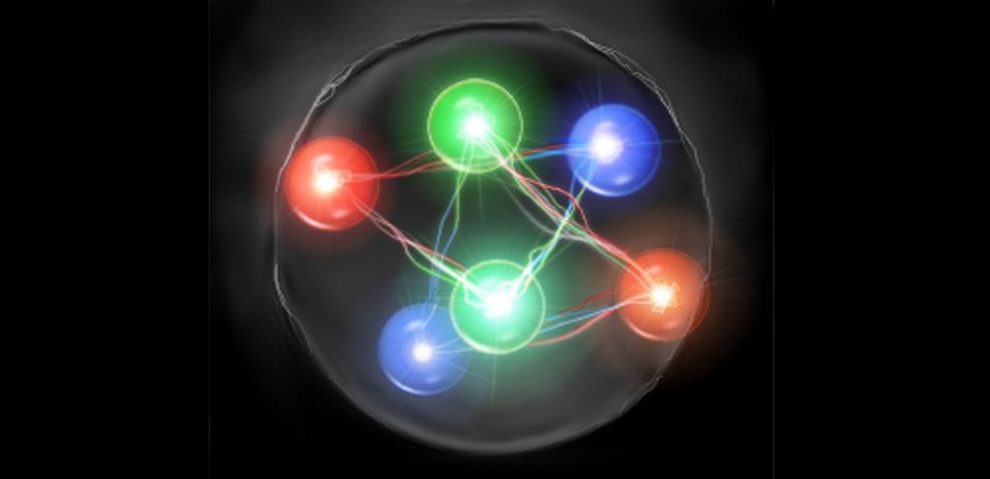

Die Idee der Forscher: Vielleicht verbirgt sich das lange gesuchte Teilchen der Dunklen Materie in einem bestimmten Zustand des Hexaquarks d* (2380). Bekannt ist für dieses Teilchen bisher, dass es eine Masse von 2.380 Megaelektronenvolt besitzt – es ist damit gut doppelt so schwer wie ein Proton oder Neutron. Das Teilchen besteht aus drei Up-Quarks und drei Down-Quarks und hat vermutlich eine hochgradig kompakte Struktur, wie die Physiker erklären.

Das Entscheidende jedoch: Im Unterschied zu den normalen Baryonen im Atomkern verhält sich dieses Hexaquark vermutlich wie ein Boson. Das bedeutet, dass sich mehrere dieser Teilchen im gleichen Quantenzustand befinden können. In einem solchen gekoppelten Zustand, beispielsweise dem Bose-Einstein-Kondensat, verhalten sie sich wie eine einzige große Einheit – und sie können weit stabiler sein als es die einzelnen Teilchen sind.

Nach Ansicht von Watts und Bashkanov könnte diese Fähigkeit kombiniert mit den sonstigen Merkmalen das Hexaquark d*(2380) zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Dunkle Materie machen.

Nach dem Urknall entstanden

Voraussetzung allerdings ist, dass diese Hexaquarks tatsächlich stabile Kondensate bilden können und dass sie im frühen Kosmos auch in ausreichender Zahl entstehen konnten. Das haben die Forscher nun in einem Modell überprüft. Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass schon Kondensate aus rund tausend solcher Teilchen ausreichend stabil sein könnten, um sie zu Grundbausteinen der Dunklen Materie zu machen.

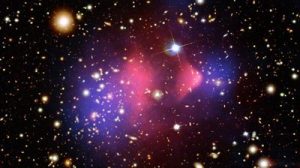

Doch wie sieht es mit ihrer Entstehung aus? Klar ist, dass die Dunkle Materie gemeinsam mit den ersten Teilchen der normalen Materie entstanden sein muss. Dies geschah, als sich das junge Universum nach dem Urknall abkühlte und aus dem primordialen Quark-Gluon-Plasma die ersten Protonen und Neutronen entstanden. Wie Watts und Bashkanov ausrechneten, erlaubten die Bedingungen damals auch die Bildung großer Mengen an Hexaquarks.

„Für eine weite Spannbreite der denkbaren Bindungsenergien des d*(2380)-Kondensats übertrifft die vorhergesagte primordiale Häufigkeit die der normalen baryonischen Materie bei weitem“, berichten die Physiker.

Veräterische Gammastrahlung

Doch wenn diese Hexaquarks tatsächlich die Teilchen der Dunklen Materie wären, wie könnte man das nachweisen? Auch darüber haben sich die Forscher Gedanken gemacht. Wie sie erklären, ist es mit den jetzigen Technologien nicht möglich, genügend d*(2380) herzustellen, um diese Teilchen in ein stabiles Kondensat zu bringen. „Daher könne wir die Existenz der Hexaquark-Kondensate nur über ihre astrophysikalische Signatur bestätigen“, so Watts und Bashkanov.

Ein Indiz wäre die Gammastrahlung, die beim Zerfall der Hexquark-Kondensate frei wird. „Von einem solchen Kondensat-Kollaps würde man eine lokalisierte und quasi instantane Emission von Gammastrahlung mit einem intensiven Fluss von Deuteronen, Nukleonen und geladenen Pionen erwarten“, berichten die Physiker. Nach den charakteristischen Emissionsspektren dieser Strahlung könnte man im Kosmos suchen.

Einen weiteren Hinweis könnte ein spezieller Typ kosmischer Strahlung liefern – und das sogar hier auf der Erde. „Die Existenz von d*(2380)-Kondensaten in der Erdatmosphäre oder nahe der Oberfläche würde Energie erzeugen, die mit kosmischen Strahlungsereignissen vergleichbar ist, aber ohne deren Direktionalität“, erklären die Forscher. Im Gegensatz zu normaler kosmischer Strahlung könnte diese Strahlung zudem die Erde passieren und daher von unten in den Detektoren einlaufen. „Die experimentell beobachteten – und zurzeit noch unerklärbaren – aufwärts gehenden Anteile kosmischer Strahlung könnten daher näher analysiert werden, um die Hexaquark-Kondensate astronomisch einzugrenzen“, sagen Watts und Bashkanov.

Astronomischer Nachweis nicht ausgeschlossen

Insofern halten die Physiker es für durchaus möglich, die Existenz solcher Hexaquark-Kondensate mit astronomischen Mitteln zu überprüfen. „Die zurzeit laufenden und noch geplanten Röntgen- und Gammastrahlen- Observatorien könnten Limits für die Existenz der d*(2380)-Kondensate setzen“, so ihr Fazit. Entsprechende Projekte in Zusammenarbeit mit deutschen und US-amerikanischen Forscherteams sind bereits geplant. (Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2020: doi: 10.1088/1361-6471/ab67e8)

Quelle: University of York

4. März 2020

- Nadja Podbregar