Der Nobelpreis für Physik 2020 ist drei Pionieren der Erforschung Schwarzer Löcher gewidmet. Eine Hälfte des Preises erhält der britische Physiker Roger Penrose, der belegte, wie die Allgemeine Relativitätstheorie zur Bildung Schwarzer Löcher führen kann. Die zweite teilen sich der deutsche Astronom Reinhard Genzel und seine US-Kollegin Andrea Ghez, deren Beobachtungen die Existenz eines supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße belegten.

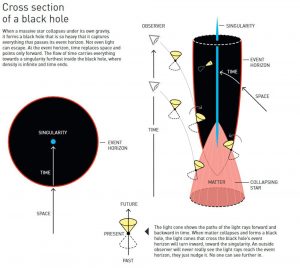

Heute gehören Schwarze Löcher fast schon zum astronomischen Alltag – gleichzeitig aber sind sie noch immer eines der großen Rätsel im Kosmos. Denn sie sind unsichtbar, besitzen aber eine so große Schwerkraft, dass selbst Licht ihnen nicht entkommen kann. Zwar verraten sich diese Schwerkraftgiganten indirekt durch einen Ring strahlenden Plasmas, rasende Teilchen-Jets oder Strahlenausbrüche.

Doch was innerhalb des Ereignishorizonts vor sich geht, können Astrophysiker nur erahnen. Erst 2019 gelang es Astronomen zum ersten Mal, ein supermassereiches Schwarzes Loch zu fotografieren – man sah einen dunklen Schatten inmitten eines hellen Lichtrings.

Roger Penrose: Einstein, die Topologie und der Ereignishorizont

Dass solche exotischen Gebilde überhaupt existieren, wollte selbst Albert Einstein nicht glauben – obwohl seine Relativitätstheorie dies nicht ausschloss. Denn sie besagt, dass massereiche Objekte die Raumzeit krümmen – und ein Schwarzes Loch umfasst so viel konzentrierte Masse, dass es die Raumzeit letztlich zum Kollabieren bringt. Wie das physikalisch zu beschreiben ist und was dabei passiert, blieb lange unklar und spekulativ.