Zwergplanet Quaoar im Visier

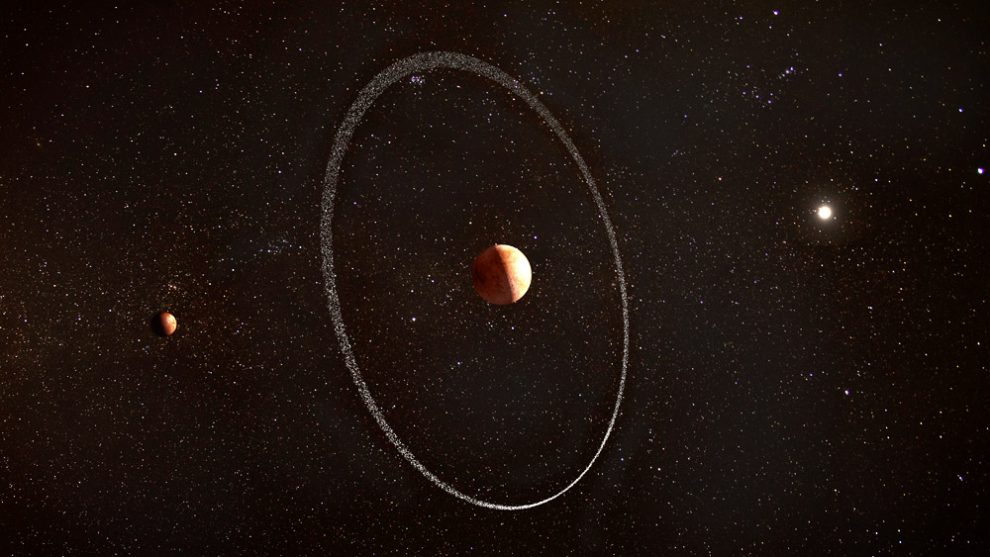

Doch jetzt haben Astronomen einen „Ringträger“ entdeckt, der dieser Annahme widerspricht. Das Team um Bruno Morgado vom Nationalobservatorium in Rio de Janeiro wollte eigentlich die Form und Beschaffenheit des Zwergplaneten-Kandidaten Quaoar näher untersuchen. Dieses rund 1.100 Kilometer große Objekt kreist zusammen mit seinem 80 Kilometer großen Mond Weywot jenseits des Neptun um die Sonne und gehört daher wie Pluto und Haumea zu den transneptunischen Objekten.

Für ihre Studie ermittelten die Astronomen mehrere Zeitpunkte, an denen Quaoar direkt vor einem weiter entfernt liegenden Stern vorbeiziehen würde. Eine solche stellare Okkultation ermöglicht es, anhand der Abschattung des Sternenlichts und der spektralen Signaturen mehr über das verdeckende Objekt zu erfahren. Zwischen 2018 und 2021 beobachteten Morgado und sein Team mehrere dieser Sternbedeckungen mit verschiedenen Teleskopen, darunter dem Gran Telescopio Canarias (GTC) auf La Palma und dem CHEOPS-Satelliten der ESA.

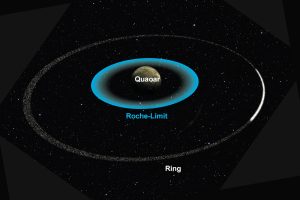

Ein Ring jenseits des Roche-Limits

Die Beobachtungen enthüllten Unerwartetes: „Wir sahen Abnahmen in der Helligkeit, die nicht von Quaoar selbst verursacht wurden, sondern die auf die Präsenz von Material in einem kreisförmigen Orbit um ihn hindeuteten“, berichtet Morgado. „Damit war uns klar: Wir sehen hier einen Ring um Quaoar.“ Dieser Ring ist relativ schmal, unregelmäßig geformt und scheint leicht klumpig zu sein. Damit ähnelt er dem spiraligen F-Ring des Saturn, wie die Astronomen erklären.

Noch merkwürdiger ist jedoch die Lage des Quaoar-Rings: „Im Kontrast zu allen anderen bekannten dichteren Ringen liegt Quaoars Ring deutlich außerhalb des klassischen Roche-Limits“, so die Forschenden. Der Ring ist rund 4.100 Kilometer von der Oberfläche des Zwergplaneten entfernt, das Roche-Limit des Zwergplaneten liegt aber bei nur rund 1.780 Kilometern. „Es war schon unerwartet, überhaupt dieses neue Ringsystem im Sonnensystem zu finden, aber doppelt unerwartet war es, dass dieser Ring einen so großen Abstand von Quaoar hat“, sagt Koautor Vik Dhillon von der University of Sheffield. „Das stellt gängige Annahmen in Frage.“

Zu kalt fürs Verklumpen?

Der Ring von Quaoar liegt demnach viel zu weit außen, um lange stabil zu bleiben. „Material so weit außerhalb des Roche-Limits müsste sich eigentlich innerhalb weniger Jahrzehnte zusammenballen“, erklären die Astronomen. „Damit bleibt uns entweder ein sehr junger oder extrem dünner Ring oder aber wir müssen die Annahmen zum Roche-Limit revidieren.“ Nach Angaben der Forschenden sind die ersten beiden Optionen aber eher unwahrscheinlich, zumal der Ring relativ dicht sein muss, um bei der stellaren Okkultation sichtbar zu sein.

Was könnte dann die Existenz dieses Rings so weit außerhalb seiner „Komfortzone“ erklären? Eine Möglichkeit wäre, dass die extreme Kälte in dieser Region die Oberfläche der Eispartikel so verändert, dass sie weniger „klebrig“ wird, wie das Team erklärt. Der Effekt ist dann ähnlich wie bei kaltem Pulverschnee, der sich nur schwer zum Schneeball zusammenballen lässt.

Oder durch einen Resonanzeffekt geschützt?

Denkbar wäre nach Ansicht der Astronomen aber auch, dass orbitale Resonanzeffekte den Ring stabilisieren. Denn der Ring von Quaoar liegt im Bereich der sogenannten 1/3-Spin-Orbit-Resonanz, wie Morgado und seine Kollegen erklären. In diesem Bereich kommt es zu Schwerkraftwechselwirkungen, die Bahnen und Geschwindigkeit von kreisenden Partikeln beeinflussen können.

„Wenn sich dies bestätigt, dann könnte die Resonanz eine doppelte Rolle spielen: Sie begrenzt den Ring auf diesen schmalen Bereich und sie hält die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Partikeln und Klumpen hoch genug, um eine weitere Akkretion zu verhindern“, schreiben die Astronomen. In jedem Falle bedeutet der weite Ring um Quaoar jedoch, dass die klassische Vorstellung revidiert werden müsse, nach der Ringe nur innerhalb des Roche-Limits überdauern. (Nature, 2023; doi: 10.1038/s41586-022-05629-6)

Quelle: Nature, ESA, University of Sheffield

9. Februar 2023

- Nadja Podbregar