Rätsel gelöst? Die Sonne rotiert an ihrem Äquator schneller als an den Polen – und dieser Unterschied ist größer als er sein dürfte. Aber warum? Die Antwort darauf könnten Astronomen jetzt gefunden haben. Demnach existieren im hohen Norden und Süden der Sonne riesige, schnelle Schwingungswirbel, die die Temperaturverteilung des Sonnenplasmas regulieren: Sie transportieren Hitze von den Polen zum Äquator und treiben dann dort die schnellere Rotation des Plasmas an, wie die Forscher in „Science Advances“ berichten.

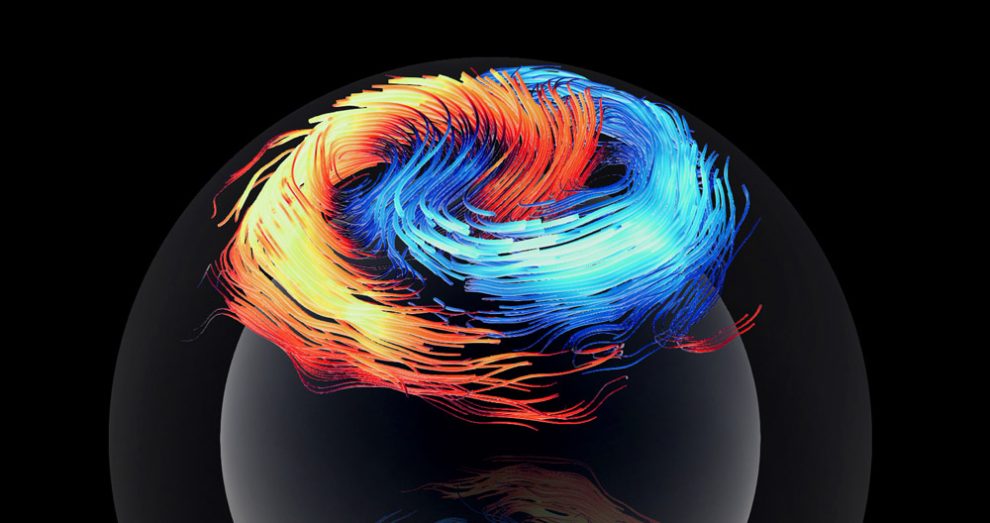

Die Sonne ist nicht nur ein glühender Feuerball, auf ihr laufen ziemlich komplizierte Prozesse ab. So bilden zwei großräumige Umwälzströme im solaren Plasma den Taktgeber für den elfjährigen Sonnenzyklus, andere Konvektionsströmungen beeinflussen das solare Magnetfeld und das Auf und Ab des brodelnden Sonnenplasmas. Auch die gewaltigen Plasmaeruptionen der Sonne werden von Plasmaschwingungen geformt. 2018 entdeckten Sonnenforscher zudem eine Art Rossby-Wellen auf der Sonnenoberfläche – riesige wirbelförmige Plasmawellen, die über den halben Stern reichen.

Widerspruch zur Theorie

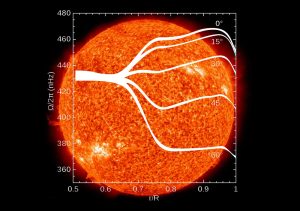

Jetzt liefert einer dieser Prozesse die mögliche Antwort auf ein seit Jahrzehnten bestehendes Rätsel. Das Innere der Sonne rotiert nicht überall mit der gleichen Geschwindigkeit, sondern zeigt je nach Breitengrad eine differenzielle Rotation: An den Polen der Sonne benötigt das Plasma rund 34 Tage für einen Umlauf, am Äquator dagegen nur 24 Tage. Diese Unterschiede im Rotationstempo beschränken sich nicht auf die oberflächlichen Schichten, sondern reichen bis rund 200.000 Kilometer tief in das Sonneninnere hinab. Sie gelten als prägend für das solare Magnetfeld und viele weitere Prozesse.

Das Problem jedoch: Das Ausmaß der differenziellen Rotation der Sonne widerspricht gängigen Modellen. Warum, ist bislang unklar. Einer Theorie nach könnten aber geringe Temperaturunterschiede zwischen den solaren Polen und dem Äquator dabei eine Rolle spielen. „Unglücklicherweise ist diese vom Breitengrad abhängige Temperaturdifferenz zu gering, um durch direkte Beobachtung messbar zu sein“, erklären Yuto Bekki und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Denn der Blick ins tiefe Sonneninnere wird durch die Millionen Grad heißen Sonnenkorona erschwert.