Hartnäckige Abweichungen: Seit Jahrzehnten rätseln Astrophysiker, warum einige in Röntgenspektren gemessenen Spektrallinien anders aussehen als sie der Theorie nach sollten. Jetzt hat es ein Experiment erstmals geschafft, die theoretisch berechneten Spektralwerte auch praktisch zu erzeugen. Das löst nicht nur das Rätsel um die Diskrepanzen bei diesen Linien hochangeregten Eisens. Die neuen Erkenntnisse helfen auch der Röntgenastronomie bei der Erforschung kosmischer Plasmen.

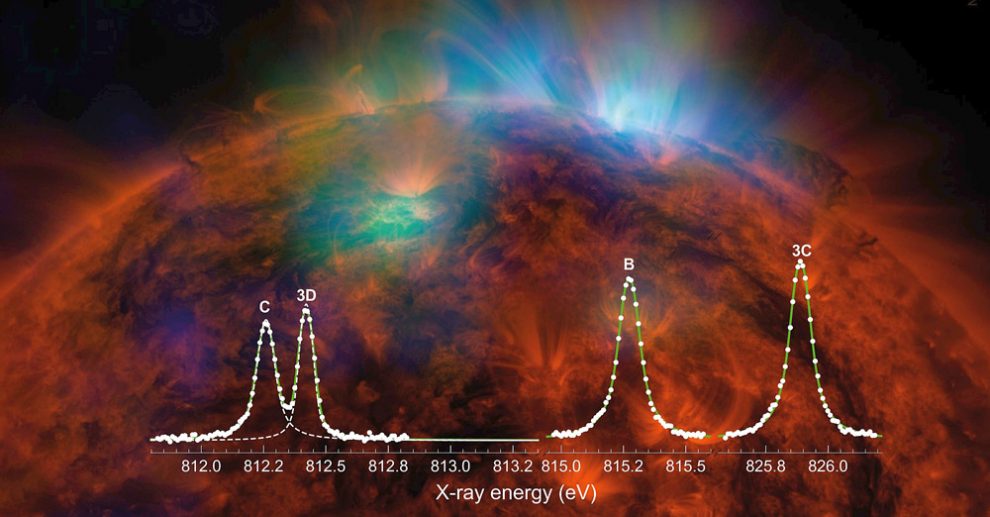

Wenn Astronomen herausfinden wollen, wie heiß kosmische Gaswolken, die Korona der Sonne oder die rasend schnellen Akkretionsscheiben um Schwarze Löcher sind, schauen sie sich die Röntgenspektren dieser teilweise Millionen Grad heißen Plasmaansammlungen an. Deren Röntgenstrahlung wird von energiereichen, stark angeregten Atomen freigesetzt und enthält daher charakteristische Emissionslinien der enthaltenen Elemente.

Das spektrale Linienmuster verrät aber auch, wie heiß ein solches Plasma ist. Denn an der Wellenlänge der Emissionslinien lässt sich erkennen, in welchem Ionisierungszustand sich die Atome befinden. Je heißer und energiereicher ein Plasma ist, desto mehr Elektronen verlieren seine Atome – und dies spiegelt sich im Röntgenspektrum wider. Durch Vergleich mit theoretisch berechneten Werten für die Ionisationsstufen und Anregungszustände können Astrophysiker so kosmische Plasmen einstufen.

Eisen-Linien passen nicht zur Theorie

Doch ausgerechnet einige astrophysikalisch besonders wichtige Spektrallinien tanzen aus der Reihe. Dabei handelt es sich um zwei Emissionslinien von Eisen XVII – Eisenatomen, denen im heißen Plasma 16 ihrer 26 Elektronen entrissen wurden. Das Intensitätsverhältnis dieser beiden Linien ist ein entscheidender Anzeiger für die Temperatur kosmischer Plasmen und die in ihnen ablaufenden Prozesse. Aber schon seit Jahrzehnten weichen die in Röntgenspektren beobachteten Fe-XVII-Linien um 20 Prozent von den theoretischen Berechnungen ab.