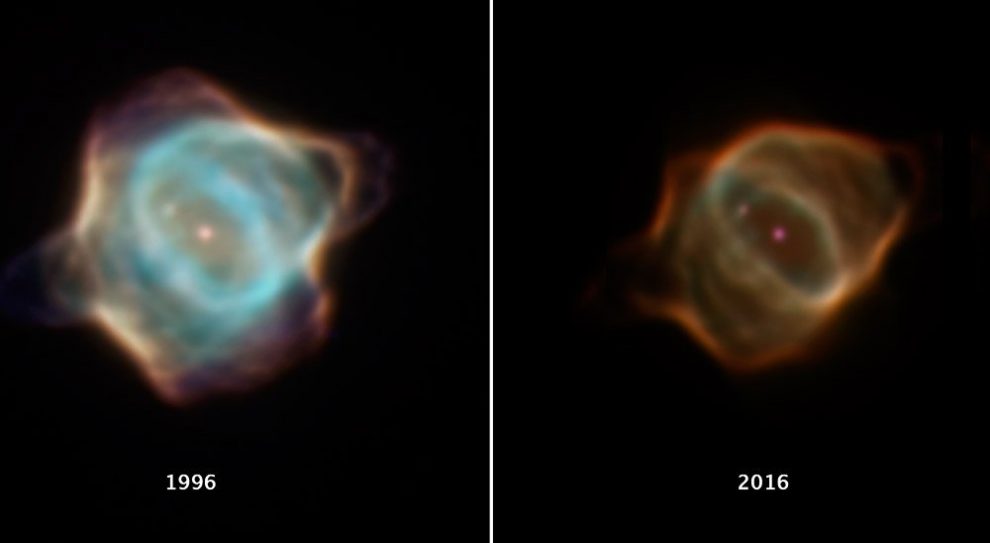

In nur 20 Jahren stark verblasst

Doch jetzt zeigt sich, dass Hen 3-1357 nicht ins übliche Bild passt. Neue Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops belegen, dass der einst farbenprächtige und deutlich sichtbare Gasnebel stark verblasst ist. „Wir waren erstaunt, als das Hubble-Bild enthüllte, wie rasch dieser Nebel schwächer wurde“, sagt Erstautor Bruce Balick von der University of Washington in Seattle. Die Strahlenemission des angeregten Wasserstoffs, Stickstoffs, Schwefels und vor allem Sauerstoffs hat von 1996 bis 2016 signifikant abgenommen.

Sogar die namensgebende Form des Stingray-Nebels hat sich dadurch verändert, denn er wurde nach dem Stechrochen benannt, an dessen Form er ursprünglich erinnerte. Doch nun nicht mehr: „Die beiden oberen seitlichen Lappen sind komplett verschwunden, die unteren sind etwas langsamer verblasst“, berichten die Astronomen. Auch vier helle Bögen, die zuvor zwischen den Gasausbuchungen sichtbar waren, sind inzwischen verschwunden.

„Sehr dramatisch und seltsam“

„Das ist eine beispiellose Abweichung von dem für Planetarische Nebel typischen Verhalten“, sagt Balick. „Wir haben erwartet, dass er im Laufe der Zeit unmerklich heller wird und sich ausdehnt. Aber jetzt sehen wir, dass der Stingray-Nebel in der unglaublich kurzen Zeit von nur 20 Jahren signifikant verblasst ist.“ Koautor Martin Guerrero vom Institut für Astrophysik in Andalusien ergänzt: „Das ist wirklich sehr dramatisch und seltsam. Wir können hier die Entwicklung dieses Nebels quasi im Zeitraffer beobachten.“

Aber was ist die Erklärung für dieses ungewöhnliche Verhalten? Auf der Suche nach Antworten haben die Astronomen sich erneut den Zentralstern SAO 244567 angeschaut. Dabei zeigte sich, dass dieser sich in den letzten knapp 20 Jahren wieder leicht abgekühlt hat – von knapp 60.000 auf „nur“ noch 50.000 Grad. Dadurch gibt der Stern weniger harte UV-Strahlung ab, die den umgebenden Nebel zum Leuchten bringt.

Ist ein Helium-Flash die Ursache?

„Bei einem Planetarischen Nebel ist der Stern das Zentrum aller Aktivität“, erklärt Balick. „Das Material um ihn herum reagiert direkt auf die Energie dieses Muttersterns.“ Im Falle des Stingray-Nebels bedeutet dies, dass zumindest ein Teil des Verblassens auf die abnehmende Strahlung des Zentralsterns zurückgeht.

Doch damit bleibt die Frage, warum sich der Stern so merkwürdig verhält – anders als die üblichen Weißen Zwerge. Eine Hypothese dazu hat 2016 ein Team um Nicole Reindl von der Universität Potsdam veröffentlicht. Sie vermuten, dass der Stern SAO 244567 noch nicht endgültig zum Weißen Zwerg geworden ist, sondern noch im Übergang steht. Das plötzliche Ausstoßen von Gasen und die „Hitzewallung“ des Sterns könnten dann auf einen Helium-Flash im Sternenkern zurückgehen.

Bei einem solchen Helium-Flash ist der Fusionsbrennstoff im Sternenkern weitgehend erschöpft. Dennoch kann es zu Perioden kommen, in denen doch noch Heliumkerne zu Kohlenstoff verschmelzen und die Fusion dadurch vorübergehend aufflammt. Als Folge wird der Stern kurzzeitig heißer und heller, bevor er wieder kollabiert. Das jetzige Verblassen des Stingray-Nebels und de Abkühlung seines Zentralsterns wären dann ein Zeichen dafür, dass dieser Helium-Flash nun vorüber ist.

Wie lange hält Hubble noch durch?

Ob dieses Szenario zutrifft oder ob doch etwas anderes hinter dem ungewöhnlichen Verhalten von Hen 3-1357 steckt, bleibt vorerst offen. Klären könnte dies nur eine weiter anhaltende Beobachtung dieses Nebels. „Unglücklicherweise nähert sich das Hubble-Weltraumteleskop, das beste Werkzeug für diese Überwachung, ebenfalls dem Ende seiner Lebenszeit“, sagt Balick. Denn die für das Anpeilen seiner Beobachtungsobjekte wichtigen Gyroskope beginnen langsam zu versagen.

Schon im Jahr 2018 musste das Hubble-Teleskop wegen eines solchen Ausfalls vorübergehend in den Ruhemodus versetzt werden. „Wir geben die Hoffnung nicht auf, aber die Chancen für ein langfristiges Überleben stehen nicht gut“, sagt Balick. Wie lange die Astronomen daher den Stingray-Nebel noch in gewohnter Schärfe beobachten können, ist unbekannt. (The Astrophysical Journal, in press)

Quelle: University of Washington

23. Dezember 2020

- Nadja Podbregar