Mysteriöse Giganten: Die gigantischen Schwarzen Löcher des frühen Kosmos geben Rätsel auf, denn sie sind zu massereich, um aus den wenigen damals vorhandenen Sternen entstanden zu sein. Doch es gibt einen anderen Weg, wie nun Astronomen mithilfe von Modellrechnungen bestätigen. Demnach entstanden diese primordialen Giganten nicht aus sterbenden Sternen, sondern direkt aus kollabierenden Gaswolken.

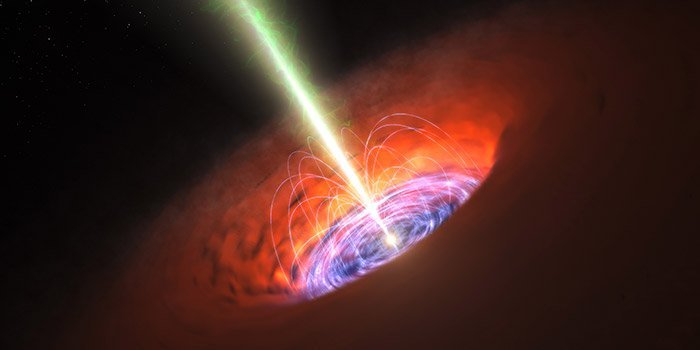

Schwarze Löcher entstehen gängiger Theorie nach dadurch, dass ein massereicher Stern in einer Supernova kollabiert. Wie allerdings aus solchen stellaren Objekten die supermassereichen Schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien werden, ist bislang nur in Teilen geklärt. Astronomen vermuten, dass eine Kombination aus allmählichem Wachstum und der Verschmelzung von Schwarzen Löchern diese Massegiganten hervorbrachte. Um zu so enormer Masse heranzuwachsen, benötigen die meisten dieser Schwarzen Löcher allerdings große Zeiträume von Milliarden Jahren.

Das Dilemma der primordialen Riesen

Doch in jüngster Zeit haben Astronomen immer mehr supermassereiche Schwarze Löcher auch aus der Frühzeit des Universums entdeckt. Diese Quasare sind schon mehr als 12 Milliarden Jahre alt – einer stammt sogar aus der Zeit nur 690 Millionen Jahre nach dem Urknall. Trotzdem aber umfassen diese Schwarzen Löcher schon hunderte Millionen bis mehrere Milliarden Sonnenmassen.

Wie ist das möglich? Rein theoretisch hatten diese Massegiganten gar nicht genug Zeit, um seit dem Urknall so stark zu wachsen. Denn beim Aufsaugen von Materie gibt es ein physikalisches Limit, die sogenannte Eddington-Grenze. Wird sie überschritten, fliegt das von der Schwerkraft angezogene Material wieder nach außen, statt im Schwarzen Loch zu verschwinden. Die primordialen Riesen müssen demnach entweder diese Grenze umgangen haben oder aber schon mit sehr großer Masse gestartet sein.