Prägende Grenzen: Astronomen könnten herausgefunden haben, warum es im Sonnensystem zwar erdgroße Gesteinsplaneten und Gasriesen gibt, nicht aber Supererden und Mini-Neptune. Der Grund liegt demnach in Lage und Timing von drei entscheidenden Übergangszonen in der protoplanetaren Scheibe. Am Außenrand dieser Schwellen stauten sich Staub und Bröckchen und förderten so die Planetenbildung. Die Menge des verfügbaren Materials zwischen den Grenzzonen bestimmte dabei, wie groß die Planeten wurden.

Was verlieh dem Sonnensystem seine typische Struktur aus inneren Gesteinsplaneten und äußeren Gasriesen? Und warum gibt es um die Sonne weder Supererden noch Mini-Neptune, obwohl diese Planetensorten um andere Sterne so häufig vorkommen? Bisher können Astronomen die Anfangsstadien der Planetenbildung und unseres Sonnensystems zwar grob nachvollziehen. Doch gerade einige Besonderheiten unseres Heimatsystems und auch der Erde werfen noch Fragen auf.

Druckschwellen und Ringe in der Urwolke

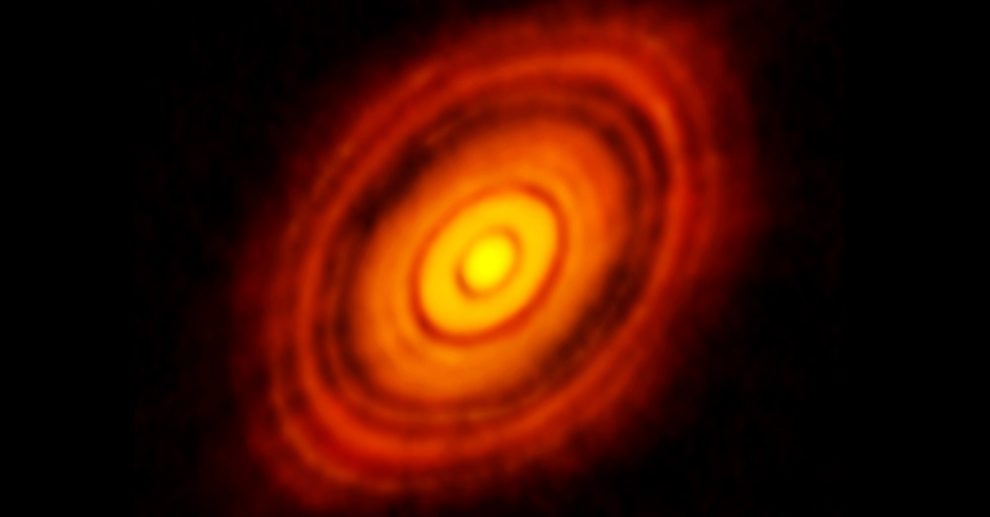

Einige Antworten könnten nun Forscher um Andre Izidoro von der Rice University in Houston gefunden haben. Ausgangspunkt dafür war die Beobachtung, dass viele protoplanetare Scheiben eine fast regelmäßige Abfolge von Ringen und Lücken aufweisen. „Solche ringähnlichen Strukturen legen nahe, dass Staub und Brocken dort in Druckschwellen der Scheibe konzentriert sind“, erklären die Astronomen. Das Material, das in der rotierenden Wolke dazu neigt, nach innen auf den Stern zuzuwandern, wird offenbar an diesen Schwellen festgehalten und staut sich dort.

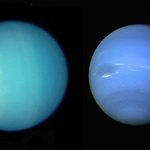

Die Lage dieser Druckschwellen ist nicht zufällig, sondern wird durch physikalische Parameter bestimmt: Die innerste Schwelle kennzeichnet die Temperaturgrenze in Sternennähe, ab der gesteinsbildende Silikatverbindungen verdampfen. Erst außerhalb dieser Zone können daher Planeten entstehen. Weiter außen liegen die sogenannten Schneegrenzen, die Übergangszonen, ab denen Wasserdampf und Kohlenmonoxid zu Eis gefrieren. Eisreiche Himmelskörper können sich daher nur jenseits dieser Grenzen bilden.