Fahndung nach einem kosmischen Urheber

„Zwar können auch erdbasierte Katastrophen wie der Mega-Vulkanismus oder eine globale Erwärmung die Ozonschicht zerstören, aber die Belege für solche Ereignisse zu dieser Zeit sind eher dünn“, sagt Fields. Er und sein Team haben daher untersucht, ob nicht auch ein astronomisches Ereignis diesen Ozonschwund verursacht haben könnte. So können beispielsweise auch starke Sonnenstürme, große Asteroideneinschläge oder Gammastrahlenausbrüche die irdische Ozonschicht schädigen.

„Diese Ereignisse sind allerdings nur von sehr kurzer Dauer“, sagt Fields‘ Kollege Jesse Miller. „Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass sie für den langanhaltenden Ozonschwund am Ende des Devon verantwortlich waren.“ Denn die Ablagerungen aus jeder Zeit sprechen dafür, dass sich das Massenaussterben über mindestens 100.000 Jahre hinzog.

Supernova als Ozonkiller?

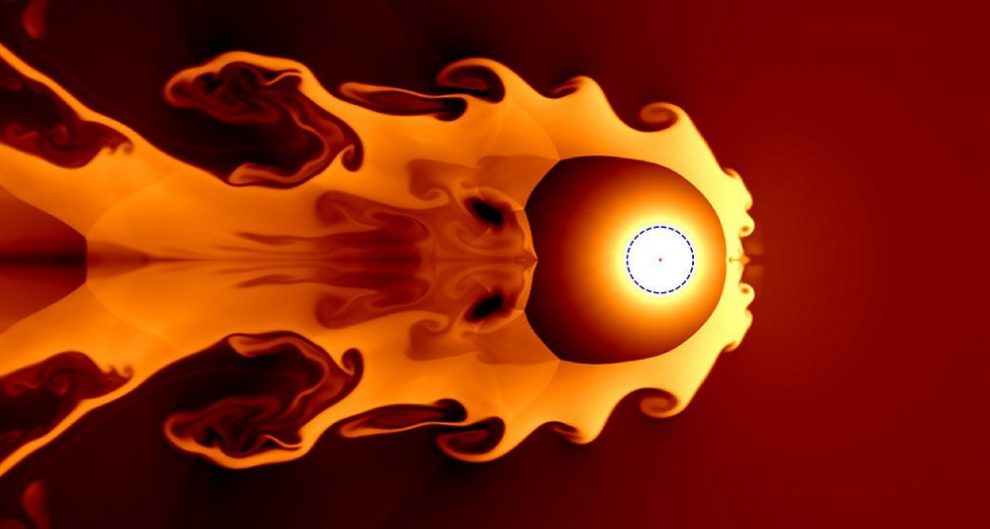

Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit: eine nahe Supernova. In weniger als 25 Lichtjahren Entfernung wäre eine solche Sternexplosion allerdings für alles irdischen Leben quasi sofort tödlich und würde den Planeten in kurzer Zeit sterilisieren. Anders dagegen bei einer weiter entfernten Supernova: Ereignet sie sich in einem Umkreis von rund 100 Lichtjahren, könnten die von ihr ausgehenden Ströme energiereicher Teilchen und harter Strahlung der Natur schleichende Schäden zufügen.

„Die Intensität der kosmischen Strahlung wäre hoch genug, um die Ozonschicht stark auszudünnen“, berichten die Forscher. Ionisierende Röntgen- und Gammastrahlen und auch die UV-Strahlung der Sonne könnten dadurch weitgehend ungefiltert die Erdoberfläche erreichen. „Der durch eine Supernova verursachte Ozonschwund ist langlebig und global und führt daher sehr wahrscheinlich zu einem Massenaussterben“, sagen Fields und seine Kollegen.

Neben dem Ozonschwund kann der Strahlen- und Teilchensturm einer Supernova auch vermehrte Gewitter, Waldbrände und eine verstärkte Bindung von Luftstickstoff auslösen. Dies wiederum könnte das Pflanzenwachstum anregen und der Atmosphäre so Kohlendioxid entziehen, wie die Forscher erklären. Als Folge würde sich das Klima abkühlen.

Kosmische Isotope als Beweis

Tatsächlich gibt es einige Hinweise darauf, dass die Erde in ihrer Vergangenheit schon mehrfach nahen Supernovae ausgesetzt war. So deuten Ablagerungen bestimmter Eisen-Isotope darauf hin, dass es vor rund 2,5 Millionen Jahren eine Supernova in rund 150 Lichtjahren Entfernung von der Erde gab – nahezu zeitgleich zu einem damaligen Aussterbeereignis. Und unser ganzes Sonnensystem könnte einer nahen Supernova sogar seine Existenz verdanken.

Noch allerdings fehlt der eindeutige Beweis, dass auch vor 359 Millionen Jahren eine solche Sternenexplosion im Spiel war. Beweisen ließe sich dies aber, wenn in den Fossilien und Gesteinsschichten aus jener Zeit kosmische Isotope wie Plutonium-244 oder Samarium-146 gefunden würden. Diese Atomvarianten werden bei Supernovae erzeugt und gelangen über deren Teilchenströme auch auf umliegende Himmelskörper.

„Wenn wir diese Radioisotope auf der Erde nachweisen, wissen wir, dass sie aus einem solchen Ereignis stammen – sie wären der rauchende Colt einer nahen Supernova“, sagt Fields. Er und sein Team planen nun, in den Ablagerungen vom Ende des Devon-Zeitalters nach diesem rauchenden Colt zu suchen. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020; doi: 10.1073/pnas.2013774117)

Quelle: University of Illinois at Urbana-Champaign

20. August 2020

- Nadja Podbregar