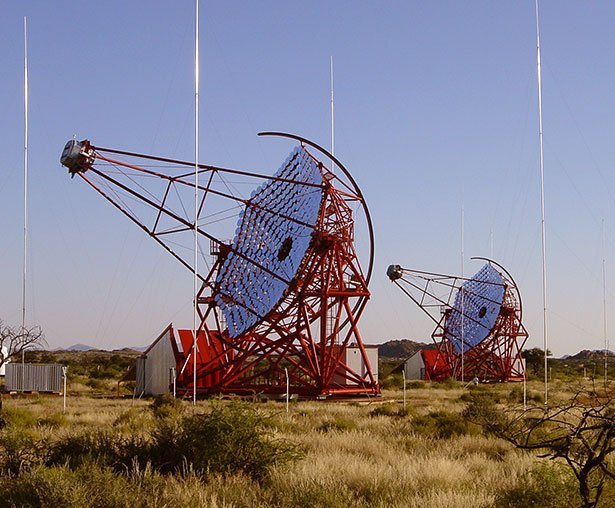

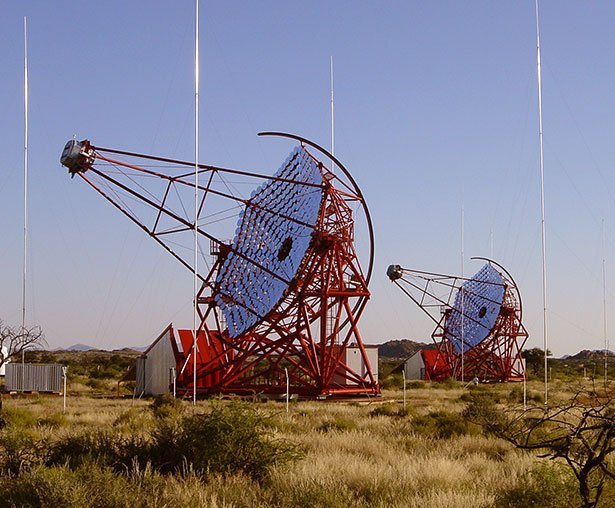

Zwei der Spiegelteleskope des H.E.S.S.-Observatoriums in Namibia © H.E.S.S. Collaboration

Ungewöhnlich hohe Strahlendichte

Jetzt haben die Forscher dabei eine unerwartet starke Strahlenquelle innerhalb unserer Milchstraße entdeckt. Die Detektoren der Teleskope registrierten Werte, die auf bis zu einem Peta-Elektronenvolt (PeV) beschleunigte Protonen hindeuten. „Diese hohe Energiedichte liegt eine Größenordnung höher als die des Ozeans aus kosmischer Strahlung, der sonst unsere Galaxie erfüllt“, erklären die Astronomen.

Bisher war bekannt, dass kosmische Strahlung mit Energien bis zu etwa 100 Tera-Elektronenvolt (TeV) sowohl aus der Milchstraße als auch aus anderen Galaxien stammen kann. Aber Strahlung von einem Peta-Elektronenvolt galt bisher als ausschließlich extragalaktisch. Denn die Suche nach den Quellen dieser höchstenergetischen kosmischen Strahlung blieb in unserer Heimatgalaxie erfolglos – bis jetzt.

Zentrales Schwarzes Loch als Quelle

„Unsere Daten zeigen, dass der beobachtete Schein aus Gammastrahlen symmetrisch um das galaktische Zentrum liegt“, berichtet H.E.S.S.-Forscher Stefan Klepser vom Deutschen Elektronen Synchrotron (DESY) in Zeuthen. Das legt nahe, dass die Quelle dieser Strahlung am supermassereichen Schwarzen Loch der Milchstraße liegt. „Sagittarius A* ist der plausibelste Lieferant für diese ultrarelativistischen Protonen und Atomkerne“, so die Astronomen.

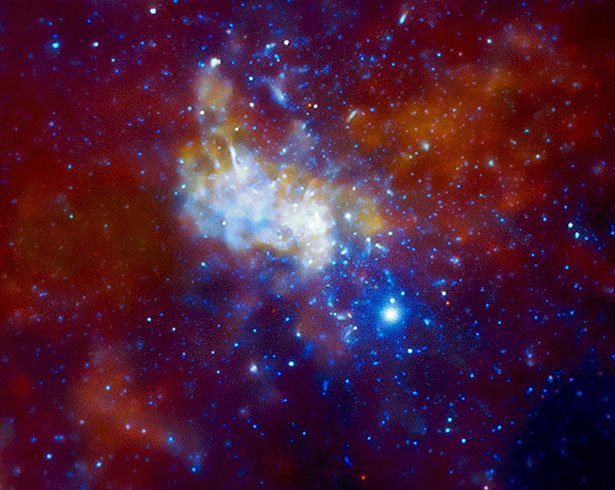

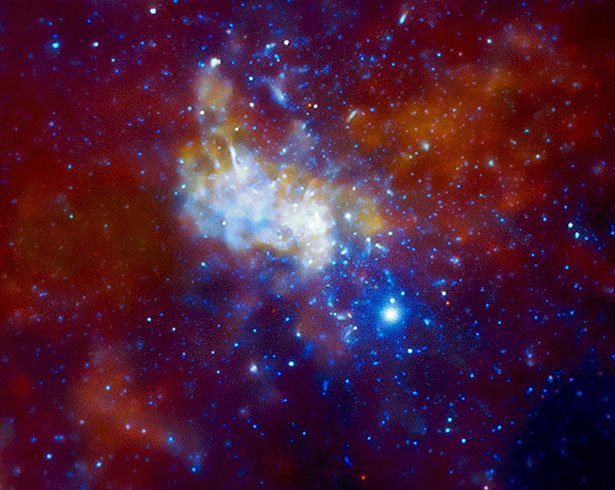

Hinter diesen Strahlenquellen im Zentrum der Milchstraße verbirgt sich das supermassereiche Schwarze Loch Sagittarius A*. © NASA/CXC/ MIT/ F. Baganoff, R. Shcherbakov et al.

Zwar gibt es im Zentralbereich der Milchstraße auch andere potenzielle Quellen, darunter einen Supernova-Überrest, einen Pulsarwindnebel und einen kompakten Sternhaufen. Die neuen Daten sprechen aber für das Schwarze Loch als „Täter“. „Die Gammastrahlen haben eine so hohe Energie und sind derart zum Zentrum hin konzentriert, dass sie das Echo eines gewaltigen Teilchenbeschleunigers sein müssen – vermutlich im galaktischen Zentrum selbst“, so Klepser.

Ein Prozent der Energie

Wo genau am Schwarzen Loch dieser kosmische Teilchenbeschleuniger liegt und wodurch die gewaltigen Energien erreicht werden, ist noch unklar. „Es sind mehrere Beschleunigungsregionen vorstellbar, entweder in der unmittelbaren Umgebung des Schwarzen Lochs oder etwas weiter außerhalb,“, erklärt Christian Stegmann vom DESY.

Denkbar wäre beispielsweise, dass ein Teil des Materials, das in Richtung des Schwarzen Lochs fällt, wieder herausgeschleudert wird und dann in der Umgebung weiter beschleunigt wird. Wie die Astronomen ausrechneten, entspricht die in diesem kosmischen Teilchenbeschleuniger umgesetzte Energie rund einem Prozent der gesamten Energie, die das Schwarze Loch durch das Verschlingen von Materie gewinnt.

Lösung für 100 Jahre altes Problem?

Dennoch: Auch dieser kosmische Beschleuniger reicht nicht aus, um die gesamte hochenergetische kosmische Strahlung in unserem Umfeld zu erklären, wie die Forscher betonen. Dafür ist das Schwarze Loch im Moment trotzt einiger Ausbrüche nicht aktiv genug. Möglich wäre das jedoch, wenn das Schwarze Loch im Herzen der Milchstraße früher aktiver war als heute – was viele Astronomen annehmen.

Dann hätte seine Energie ausgereicht, um in den letzten Millionen Jahren ausreichend Protonen auf deutlich mehr als zehn Tera-Elektronenvolt zu beschleunigen. „Sollte diese Erklärung sich als richtig erweisen, dann könnte das die Lösung für eines der am meisten diskutierten Probleme zum Ursprung der galaktischen kosmischen Strahlung sein“, konstatieren die Forscher. (Nature, 2016; doi: 10.1038/nature17147)

(Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) / Nature, 17.03.2016 – NPO)

17. März 2016