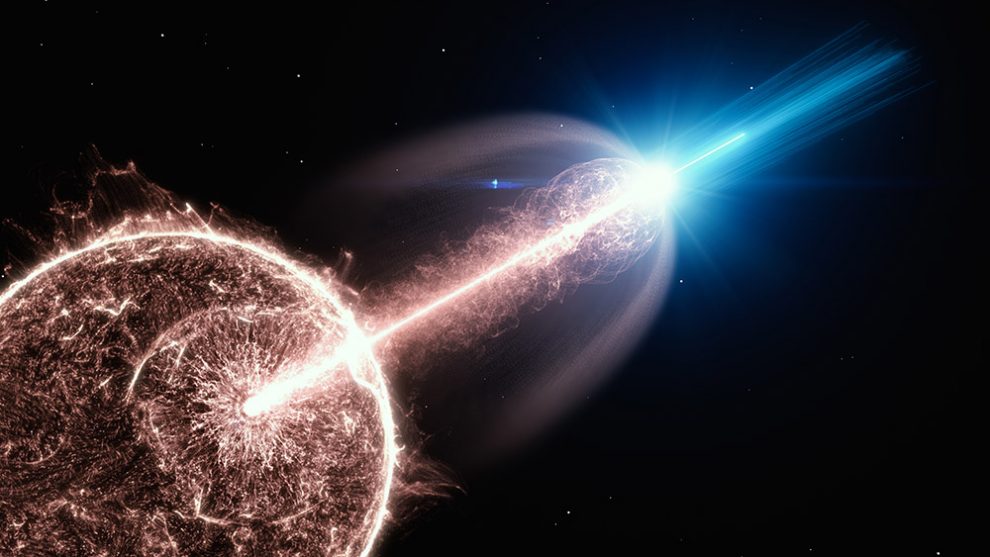

Erster Blick auf energiereiches Nachleuchten

Diese Nähe ermöglichte es dem Team, die energiereichsten Anteile des Nachleuchtens weit vollständiger zu erfassen als zuvor möglich. Denn typischerweise wird Gammastrahlung trotz der Energien von mehreren Teraelektronenvolt über größere kosmische Entfernungen hinweg geschluckt. Bei GRB 190829A konnte die Astronomen das Gamma-Nachglühen hingegen erstmals über mehrere Tage hinweg mit den Teleskopen des H.E.S.S.-Observatoriums in Namibia mitverfolgen.

„Das macht diesen Gammablitz so außergewöhnlich – er hat sich in unserer direkten kosmischen Nachbarschaft ereignet, so dass seine sehr energiereichen Photonen nicht durch Kollisionen mit Hintergrundlicht absorbiert worden sind“, erklärt Koautorin Edna Ruiz-Velasco vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg. „Wir konnten das Spektrum von GRB 190829A dadurch bis zu einer Energie von 3,3 Teraelektronenvolt vermessen, das ist rund eine Billion Mal energiereicher als sichtbares Licht.“

Strahlungsmuster widersprechen Theorie

Die Beobachtungen enthüllten, dass die Lichtkurve der Gammastrahlung im Nachleuchten verblüffend der des parallel eintreffenden Röntgenlichts ähnelte. Beide Komponenten verblassten annähernd synchron und das Spektrum der Gammastrahlung zeigte ähnliche Merkmale wie das der Röntgenstrahlung – das Gammaspektrum wirkte dadurch wie eine bloße Verlängerung des Röntgenspektrums in Bereiche höherer Energie.

Das Überraschende daran: Diese Beobachtungen widersprechen der gängigen Theorie zur Entstehung dieser beiden Strahlungsformen. Nach dieser wird die Röntgenstrahlung des Nachleuchtens ähnlich wie in einem Synchrotron erzeugt: Die Schockwelle der Explosion beschleunigt Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit und diese geben dann unter dem Einfluss starker Magnetfelder Röntgenlicht ab.

Anders der Gammastrahlenanteil des Nachleuchtens: Er entsteht gängiger Annahme nach erst in einem zweiten Schritt, dem sogenannten Synchrotron-Self-Compton (SSC). Bei diesem kollidieren die stark beschleunigten Elektronen mit den von ihresgleichen erzeugten Synchrotron-Photonen und heben diese auf noch höhere Energien an. Aus der Röntgenstrahlung wird so die noch kurzwelligere Gammastrahlung.

Suche nach Erklärungen

Doch dieses theoretische Szenario passt nicht zu dem bei GRB 190829A beobachteten. Denn nach ihm müssten Röntgen- und Gammastrahlung deutlich voneinander verschiedene Spektren und Lichtkurven zeigen. Das aber ist nicht der Fall. Die großen Ähnlichkeiten beider Strahlungskomponenten legen stattdessen nahe, dass sie vom selben Prozess erzeugt wurden. Die neuen Beobachtungen stellen damit das klassische Zweistufen-Modell infrage.

Das allerdings weckt die Frage, wie dies möglich ist und welche physikalischen Prozesse dahinterstecken. Bisher können auch die Forschenden darüber nur spekulieren. Eine Möglichkeit wäre, dass der bei der Sternexplosion erzeugte Teilchenjet stärker beschleunigt wurde als bislang angenommen. Allerdings wäre dies nur schwer mit den dynamischen Modellen zum Explosionsgeschehen vereinbar, so das Team. Denkbar wäre auch, dass die Teilchen eine andere Energieverteilung aufweisen – aber das würde extreme Bedingungen im umgebenden kosmischen Medium erfordern.

Hoffnung auf weitere nahe Gammablitze

Die Astronomen hoffen nun, dass die Beobachtung weitere Gammastrahlenausbrüche mehr Aufschluss geben. Allerdings liefern nur nahe Gammablitze so detailreiche Daten – und diese sind extrem selten: GRB 190829A ist erst der vierte Gammastrahlenausbruch, der nahe genug ist um noch genügend Gammastrahlung im Nachleuchten zu zeigen.

„Die Instrumente der nächsten Generation wie das Cherenkov Telescope Array, das derzeit in den chilenischen Anden und auf der Kanareninsel La Palma aufgebaut wird, haben jedoch vielversprechende Aussichten, solche Gammablitze regelmäßig zu verfolgen“, sagt H.E.S.S.-Sprecher Stefan Wagner von der Landessternwarte Heidelberg. (Science, 2021; doi: 10.1126/science.abe8560)

Quelle: Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY

4. Juni 2021

- Nadja Podbregar