Chemische „Ursuppe“ der Planeten

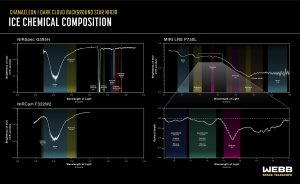

Für ihre Studie analysierten die Astronomen die Absorptionslinien, die die Moleküle und Elemente der Wolke in dem schwachen, durch den Staub scheinenden Licht von Hintergrundsternen hinterließen. „Weil der größte Teil dieses Lichts blockiert wird, war die außerordentliche Sensitivität des Webb-Teleskops nötig, um dieses Licht einzufangen und die spektralen Signaturen der Eise zu identifizieren“, erklärt Koautor Klaus Pontoppidan vom Space Telescope Science Institute in Baltimore.

Das Ergebnis ist die erste Bestandsaufnahme der eisigen Lebensbausteine im Zentrum einer interstellaren Molekülwolke. „Unsere Ergebnisse geben Einblick in die erste, dunkle Phase der Eischemie auf den interstellaren Staubkörnchen, aus denen später die zentimetergroßen Planetenbausteine heranwachsen“, sagt McClure. „Die Beobachtungen zeigen die Entstehungswege für die einfachen und komplexen Moleküle, die den Rohstoff für die Grundbausteine des Lebens bilden.“

Alle Schlüsselelemente des Lebens

Konkret zeigten die Spektraldaten, dass der eisüberzogenen Staub im Zentrum von Chameleon I große Anteile von Wassereis sowie von gefrorenem Kohlendioxid und Kohlenmonoxid enthält. Auch die Silikate des Staubs sind im Spektrum erkennbar. Außerdem findet sich gefrorenes Ammoniak (NH4), Cyanat (OCN) und die Schwefelverbindung Carbonylsulfid (OCS), wie die Astronomen berichten.

Damit haben die Astronomen Schlüsselelemente des Lebens in dieser Molekülwolke nachgewiesen: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel, englisch auch als CHONS abgekürzt, sind die Rohstoffe, aus denen nahezu alle Biomoleküle aufgebaut sind. „Diese Elemente sind wichtige Bestandteile präbiotischer Moleküle wie einfacher Aminosäuren – und damit sozusagen Zutaten des Lebens“, erklärt Koautorin Maria Drozdovskaya von der Universität Bern.

Reichlich organische Moleküle

Zusätzlich wiesen die Forschenden auch organische Kohlenstoffverbindungen in der Wolke nach, darunter Methan (CH4), Methanol (CH3OH), Ethanol (CH3 CH2OH), Aceton (CH3COCH3) und Acetaldehyd (CH3CHO). „Die Identifizierung von komplexeren organischen Molekülen wie Methanol und wahrscheinlich Ethanol deutet darauf hin, dass die sich in dieser Wolke entwickelnden Sterne und Planetensysteme schon relativ weit entwickelte Chemikalien erben werden“, sagt McClures Kollege Will Rocha.

Nach Ansicht der Forschenden spricht dies dafür, dass Vorstufen von präbiotischen Molekülen im Weltall keine Ausnahme, sondern eher die Regel sind. „Es ist offenbar ein gängigeres Resultat der Sternbildung und keineswegs ein einzigartiges Merkmal unseres Sonnensystems“, sagt Rocha.

Rätsel um den fehlenden Rest

Doch der erste spektrale Blick ins Zentrum einer Molekülwolke wirft auch Fragen auf. Denn die anhand der Spektren identifizierten Mengen an Molekülen und Elementen liegen weit unter den erwarteten und von Modellen vorhergesagten Werten. „Wir sehen maximal 19 Prozent des Kohlenstoffs, 13 Prozent des Stickstoffbudgets und ein Prozent des Schwefelbudgets in dieser dichten Wolke“, konstatieren McClure und ihre Kollegen.

Die Astronomen vermuten, dass sich der fehlende Rest dieser Elemente unter den Eisschichten um die Staubkörnchen verbirgt – eingeschlossen in die Minerale oder eine kohlenstoffhaltige Rußschicht auf der Kornoberfläche. In welcher Form die Elemente dort vorliegen, lässt sich anhand der aktuellen Daten nicht genau bestimmen. Das Team hat im Rahmen seines Projekts „Ice Age“ aber bereits weitere Beobachtungen mit dem James-Webb-Teleskop geplant.

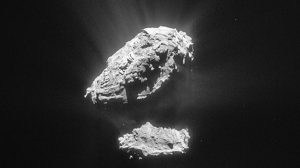

„Dies ist nur der erste in einer ganzen Serie von spektralen Schnappschüssen, die wir erstellen wollen“, erklärt McClure. „Sie sollen uns zeigen, wie sich diese Eise von ihrer anfänglichen Entstehung bis in die kometenbildenden Regionen der protoplanetaren Scheiben entwickeln. Das wird uns verraten, welche Eismischungen und Elemente letztlich auf die Oberfläche terrestrischer Planeten und in die Gashülle der Gasplaneten und Eisriesen gelangen.“ (Nature Astronomy, 2023; doi: 10.1038/s41550-022-01875-w)

Quelle: Space Telescope Science Institute, Universität Bern

24. Januar 2023

- Nadja Podbregar