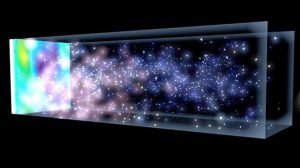

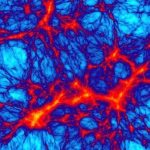

Vom Urgas zu den Galaxien: Astronomen haben auf neue Weise nachvollzogen, wie das Universum seinen heutige Struktur bekam. Dafür kombinierten sie die Beobachtungen von mehr als 70.000 Galaxien mit einem verblüffend einfachen Modell der Dichteentwicklung. Das Ergebnis zeigt, wie dichteren Stellen im Urgas immer dichter wurden und schließlich zu Galaxien und Galaxienhaufen kondensierten, während dünnere Stellen weiter ausdünnten.

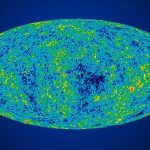

Wie das Universum seine heutige Form bekam, ist eine der großen Fragen der Kosmologie. Denn die Materieverteilung im Kosmos ist durch großräumige Strukturen wie Galaxienhaufen, gigantische „Voids“ und langgestreckte Filamente geprägt. Astronomen vermuten, dass diese Großstrukturen ihren Ursprung in kleinen Fluktuationen von Strahlung und Materie im frühen Kosmos haben. Doch wie daraus die heutigen Galaxien wurden, lässt sich nur teilweise in Simulationen oder Modellen nachvollziehen.

Wie rekonstruiert man das Universum?

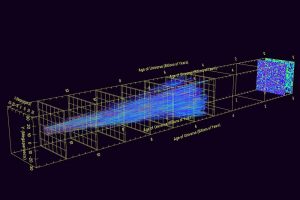

Das Problem: Wegen der begrenzten Rechenleistung zeigen typische Simulationen entweder einen kleinen Ausschnitt wie beispielsweise die Entstehung und Entwicklung einer Galaxie sehr detailgetreu. Oder aber sie umfassen einen großen virtuellem Raum in deutlich gröberer Auflösung – was die Aussagekraft mindert.

Daniel Kelson und seine Kollegen von der Carnegie Institution haben nun eine Methode gewählt, bei der sie auf Basis astronomischer Beobachtungen die typische Entwicklung verschiedener Materiedichten rekonstruieren. „Unsere Strategie liefert nun neue und intuitive Einblicke darin, wie die Gravitation das Wachstum von Strukturen von der frühesten Phase des Kosmos an antrieb“, erklärt Kelsons Kollege Andrew Benson. „Dies ist ein direkter, beobachtungsbasierter Test einer der Säulen der Kosmologie.“