Zeitreise in die Vergangenheit: Astronomen haben rekonstruiert, woher die eisigen Brocken der Oortschen Wolke stammen und wie sie in diese ferne Außenzone des Sonnensystems gelangten. Demnach stammt rund ein Drittel dieser Objekte von einstigen Geschwistersternen der jungen Sonne. Der große Rest ist jedoch solaren Ursprungs und wurde nach Trennung der Sonne von ihren Geschwistern in die Außenbereiche des Sonnensystems geschleudert.

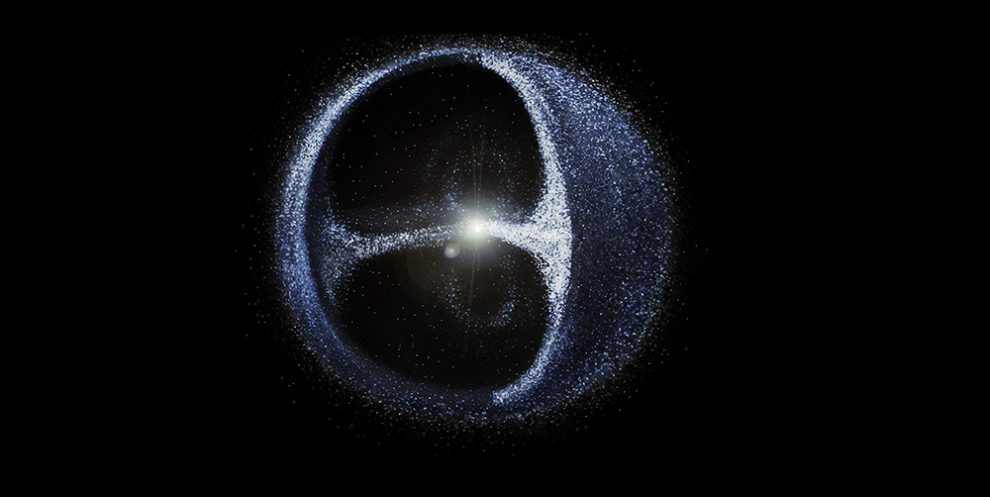

Weit jenseits des Pluto und des Kuipergürtels ist das Sonnensystem von einer schalenförmigen Ansammlung eisiger Brocken umgeben, der Oortschen Wolke. Sie beginnt in mehr als der 10.000-fachen Sonne-Erde-Entfernung und könnte bis zu 1,6 Lichtjahre weit hinausreichen. Gängiger Theorie nach führen nahe Sternpassagen und andere Störeffekte dazu, dass immer wieder Brocken dieses Reservoirs aus ihrer Bahn geworfen werden und als langperiodische Kometen ins innere Sonnensystem gelangen.

Rückblick auf die ersten 100 Millionen Jahre

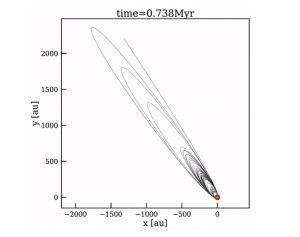

Doch wie die Oortsche Wolke entstand und woher ihre Objekte stammen, ist bislang rätselhaft. „Zwar wurden bisher einzelne Schritte der dazu existierenden Theorien getestet, aber nie die ganze chronologische Abfolge von Ereignissen“, erklären Simon Portegies Zwart vom Observatorium der Universität Leiden und seine Kollegen. Sie haben nun erstmals eine Reihe miteinander verknüpfter Simulationen durchgeführt, um die ersten 100 Millionen Jahre der Oortschen Wolke zu rekonstruieren.

„Unsere Simulationen beginnen mit der Geburt des Sonnensystems mit seinen Planeten und Asteroiden als Teil eines Sternenhaufens, der das galaktische Zentrum umkreist“, erklären die Astronomen. Denn ähnlich wie viele andere Sterne wurde auch die Sonne gemeinsam mit Geschwistern in einer Gaswolke gebildet. Erst danach drifteten die Jungsterne auseinander, die Sonne wanderte nach außen und wurde zum Einzelstern. „Wir folgen dann der weiteren Entwicklung des Sonnensystems, während es isoliert durch die Galaxie driftet“, so die Forscher.