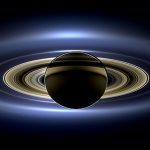

„Die jupitergroßen Planeten sind von besonderem Interesse, weil die Bildung von Trabanten bei ihnen als natürliche Folge des Entstehungsmechanismus gilt“, erklären die Astronomen. Weil die Gasriesen sich in besonders dichten Regionen der Urwolke bilden, bleibt genug Material für Monde übrig, zudem ist die Chance für das Einfangen eines Mondes wegen ihrer großen Schwerkraft größer. Im Sonnensystem haben Jupiter und Saturn sogar einen ganzen Hofstaat von mehreren Dutzend Monden.

Bei den 70 Kandidatenplaneten analysierten Kipping und sein Team die Lichtkurven auf Merkmale hin, die einen Mond anzeigen könnten. Zusätzlich glichen sie die Kurven mit Modellen ab, die für jeden Exoplaneten das Aussehen der Kurven mit und ohne Mond simulierten.

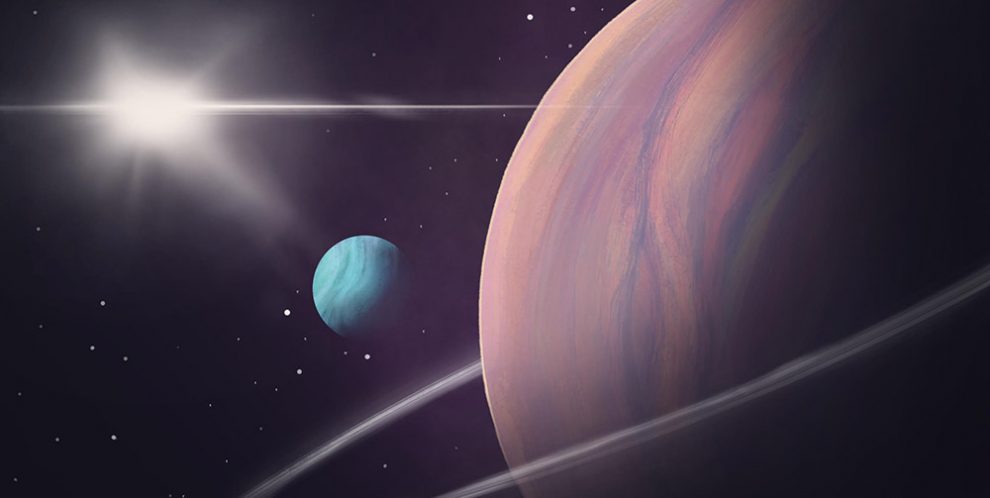

Ein Mini-Neptun als Trabant eines Gasriesen

Das Ergebnis: Elf Kandidaten kamen in die engere Wahl, aber nur einer erfüllte alle Kriterien – der Exoplanet Kepler-1708b. Zwar gibt es von diesem Planeten nur Daten zu zwei Transits, aber deren Lichtkurve deutet darauf hin, dass er von einem Trabanten begleitet wird. „Es ist ein sehr robustes Signal – wir haben es auf Herz und Nieren geprüft, aber es ging nicht weg“, berichtet Kipping. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein falsch-positives Signal handelt, liegt nach Angaben der Forschenden bei 0,024 Prozent.

Denn Beobachtungen zufolge liegt der mögliche Exomond rund 5.500 Lichtjahre von uns entfernt und umkreist den jupitergroßen Gasplaneten Kepler-1708b im Abstand von etwa zwölf Planetenradien. Der Trabant dieses Gasriesen ist gut zweieinhalb mal so groß wie die Erde und relativ massereich – er entspricht demnach einem gasreichen Mini-Neptun. „Verglichen mit Kepler-1625b ist unser Mondkandidat aber substanziell kleiner, in einem engeren Orbit und scheint sich auf gleicher Ebene wie die Planetenbahn zu bewegen“, berichten Kipping und eine Kollegen.

Rätsel um „Supermonde“

Damit scheint auch der zweite bekannte Exomond-Kandidat, Kepler-1708b-i, ein massereicher, planetengroßer Supermond zu sein. Nach Angaben der Astronomen ist dies aber zu erwarten, weil Exomonde schwer aufzuspüren sind und ihre subtilen Signale an der Auflösungsgrenze der Teleskope liegen. „Die ersten Entdeckungen bei Durchmusterungen sind daher meist die Ausreißer“, erklärt Kipping. „Denn sie sind mit unseren begrenzten Möglichkeiten am einfachsten zu finden.“

Ob solche massereichen Supermonde allerdings wirklich existieren können und wie sie entstehen, ist noch unklar. Selbst der vor vier Jahren entdeckte Exomond-Kandidat um Kepler-1625b ist bis heute umstritten – auch weil kein Teleskop der Welt direkte Aufnahmen dieser Monde liefern kann. Allerdings haben Astronomen mit den Radioteleskopen des ALMA-Observatoriums 2021 erstmals eine zirkumplanetare Scheibe um einen jungen extrasolaren Gasriesen entdeckt – eine rotierende Wolke aus Staub und Gas, die genug Material für drei Erdmond-große Trabanten oder einen Supermond enthält.

Weitere Beobachtungen nötig

Im Fall des neuentdeckten Exomond-Kandidaten Kepler-1708b-i hoffen die Astronomen, dass Beobachtungen mit weiteren Teleskopen wie dem Hubble-Weltraumteleskop mehr Informationen über den Planeten und seinen potenziellen Begleiter liefern werden. „Wir finden zwar keinen Grund, Kepler-1708b-i als Exomond abzulehnen, aber Vorsicht und weitere Beobachtungen sind nötig“, betonen auch Kipping und sein Team.

Zudem schließen die Astronomen nicht aus, dass auch einige der anderen 69 überprüften Exoplaneten einen Mond besitzen. „Einige unserer Kandidaten könnten echte Mondsignale gezeigt haben“, erklären sie. „Aber bei jedem von ihnen gab es mindestens einen Grund, warum das Signal nicht stark genug für eine eindeutige und sichere Entdeckung war.“ (Nature Astronomy, 2022; doi: 10.1038/s41550-021-01539-1)

Quelle: Columbia University

14. Januar 2022

- Nadja Podbregar