Wer unter krankhafter Angst vor anderen Menschen leidet, dem könnte geholfen werden – durch allmähliche Gewöhnung. Denn wie Wiener Forscher jetzt herausgefunden haben, wirkt die wiederholte Konfrontation mit dem Angstauslöser – anderen Menschen – sozusagen abstumpfend auf die überregten Bereich im Gehirn der Patienten. Dass eine solche Konfrontationstherapie auch bei solchen Sozialphobien hilft, widerlege bisherigen Annahmen, sagen die Forscher im Fachmagazin „PLOS One“.

Angst hat eine überlebensnotwendige Funktion: Sie schützt uns vor möglichen Gefahren. Bei Patienten mit Sozialphobien ist dieser Mechanismus jedoch falsch reguliert. Sie ängstigen sich auch in ganz „ungefährlichen“ Alltagssituationen. Normale Interaktionen mit anderen Menschen werden für sie so zur Tortur, denn sie fürchten etwa sich unpassend zu verhalten oder für dumm gehalten zu werden. In Deutschland erkranken etwa 10 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen mindestens einmal in ihrem Leben an einer Angststörung.

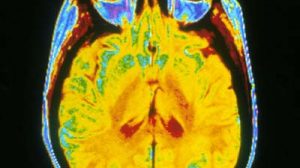

Um die hinter der Erkrankung steckenden Mechanismen genauer zu untersuchen, haben die Wissenschaftler vom Zentrum für Medizinische Physik und Biomedizinische Technik der MedUni Wien gesunde und an einer Angststörung leidende Patienten in die MRT-Röhre geschickt. Durch die Betrachtung menschlicher Gesichter sollte dabei die soziale Konfrontation mit anderen Menschen simuliert werden – ohne, dass die Patienten einer für sie unerträglichen Angstsituation ausgesetzt wurden. Parallel maßen die Forscher ihre Hirnaktivität.

Dauerhafte Konfrontation wirkt Angst mindernd

„Es zeigte sich, dass Menschen mit Sozialphobie zwar anfangs eine stärkere Aktivierung im Mandelkern und im präfrontalen Cortex des Gehirns aufweisen, nach einigen Durchgängen geht diese Aktivität allerdings zurück“, so Ronald Sladky von der Uniklinik Wien. Die Ergebnisse widersprechen vorherigen Annahmen. Denn bisher war man davon ausgegangen, dass