Das Forschungsteam untersuchte an den darauffolgenden Tagen, wie viele Blutstammzellen aktiviert worden waren und wie viele sich zu Thrombozyten entwickelt hatten. Mithilfe weiterer Untersuchungen wie Knochenmarkstransplantationen und In-vitro-Tests gingen sie außerdem dem Mechanismus auf den Grund, der hinter den gemessenen Thrombozyten-Konzentrationen steckt.

Erst zu wenig Thrombozyten, dann anomal viele

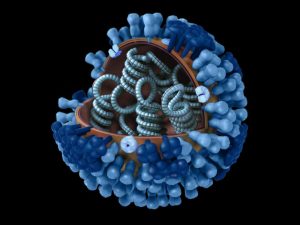

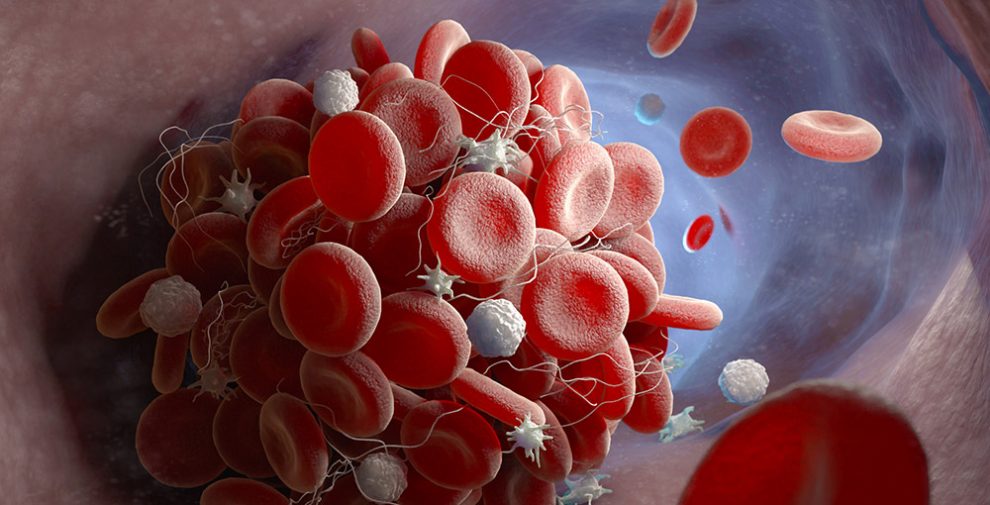

Das Ergebnis: In den ersten drei Tagen der akuten Grippe-Infektion nahm die Zahl der Thrombozyten im Blut der Mäuse zunächst ab. Das ist auch für menschliche Influenza-Patienten typisch, wie die Forschenden erklären. Denn die Thrombozyten wandern bei einer Infektion aktiv zum Ort der Entzündung und heften sich dort an Erreger. Dadurch halten sie die Keime quasi fest, bis Fresszellen auftauchen und die Erreger-Thrombozyten-Klumpen schließlich beseitigen. Die Thrombozyten werden in den ersten Tagen einer Erkrankung daher in großen Mengen „verbraucht“.

Das führt dazu, dass der Körper schnell neue Blutplättchen produzieren muss. Auch im Blut der Mäuse ließ sich das erkennen. Nach den ersten drei Tagen ihrer Grippe-Infektion nahm die Zahl der Thrombozyten wieder rasant zu und überschritt sogar die Menge, die sich vor der Infektion im Blut befunden hatte, wie Rommel und seine Kollegen feststellten.

Zwischenschritte der Blutbildung übersprungen

Doch wie können die neuen Blutplättchen so ungewöhnlich schnell entstehen? Wie das Forschungsteam herausfand, überspringen die Blutstammzellen infizierter Mäuse bei ihrer Entwicklung zu Thrombozyten mehrere Schritte. Erkennbar war dies an einer Teilmenge an Blutstammzellen, die typische Marker von Megakaryozyten trug. Die Blutstammzellen entwickelten sich demnach direkt zu diesen Thrombozyten-Vorläuferzellen und diese dann zu unreifen Thrombozyten.

Auf diese Weise lassen die bei den grippekranken Mäusen gebildeten Thrombozyten mehrere Vorläuferstadien aus. Sie sehen dadurch anders aus als gewöhnliche Thrombozyten und sind größer, unreif und schneller aktivierbar. Der „überhastete“ Prozess, in dem sie entstehen, nennt sich Notfall-Megakaryopoese. Diese ist zwar auch schon zuvor beschrieben worden. Doch bislang war nicht bekannt, dass sie auch im Zusammenhang mit lokalen viralen Atemwegserkrankungen wie der Grippe auftritt.

Stärke der Reaktion von Virenlast abhängig

Wie sich zeigte, hing das Ausmaß der Notfall-Megakaryopoese bei den Mäusen mit der Virenlast zusammen: Je mehr Influenzaviren die Lunge befallen hatten, desto mehr aktivierte Blutstammzellen fanden die Wissenschaftler vor. Bei Mäusen, denen sie nur eine geringe Virendosis injiziert hatten, wurden die Stammzellen dagegen nur verzögert aktiviert. Nachdem diese Mäuse die Krankheit überstanden hatten, wurden ihre Blutstammzellen wieder inaktiv und kehrten in die Ruhephase zurück.

Dass die Blutstammzellen überhaupt aus ihrer Ruhephase erwachen und im Akkord zu Thrombozyten werden, führen die Forschenden auf zwei Cytokine zurück. Diese zelleigenen Botenstoffe fördern Entzündungen, beeinflussen aber auch die Differenzierung von Zellen. Bei den Mäusen im Experiment beobachtete das Team, dass die Cytokine Interleukin-1 und Interleukin-6 einen entscheidenden Beitrag bei der Aktivierung der Blutstammzellen und dem Auslösen der Notfall-Megakaryopoese leisteten.

Lokale Infektionen als neue Gefahr

Diese Auswirkungen der Influenza-Infektion auf die Blutbildung haben positive wie negative Konsequenzen: Einerseits sind die Blutplättchen, die im Zuge der Notfall-Megakaryopoese entstehen, schnell verfügbar im Kampf gegen die Erreger. Andererseits bringen sie auch eine Gefahr mit sich. Da sie größer, unreifer und reaktiver sind als gewöhnliche Blutplättchen, erhöhen sie das Risiko für Blutgerinnsel und somit für Thrombosen, vor allem in der Lunge.

Das Forscherteam um Rommel konnte damit nachweisen, dass auch lokale Virusinfektionen die Blutbildung verändern und das Thrombose-Risiko erhöhen können. Zuvor war dies nur von Infektionen bekannt, die den kompletten Körper befallen. (Cell Reports, 2022, doi: 10.1016/j.celrep.2022.111447)

Quelle: Cell Reports

21. Oktober 2022

- Anna Manz