Bis zu 16 Millionen Mikroplastik-Teilchen pro Liter

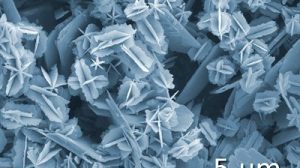

Das Ergebnis: „Alle Fläschchen gaben große Mengen an Mikroplastik ab“, berichten die Forscher. Die Konzentrationen lagen zwischen 1,3 und 16,2 Millionen Mikroplastikpartikeln pro Liter. Dies sei erheblich mehr als die für das Trinkwasser üblichen Werte von bis zu 1000 Partikeln pro Liter und spreche daher für das Polypropylen der Fläschchen als der Quelle der Kontamination, schreiben die Forscher. Die hohen Werte blieben auch nach drei Wochen regelmäßiger Benutzung der Fläschchen ähnlich hoch.

Hauptursache für die Kontamination ist die hohe Temperatur: „Gerade die Sterilisation, die von der WHO empfohlen wird, verstärkt die Freisetzung des Mikroplastiks“, sagen Li und sein Team. Wird die Babymilch dagegen bei niedrigeren Temperaturen angerührt, sinkt die Belastung, wie ergänzende Tests ergaben. Das jedoch kann hygienisch bedenklich sein und die Keimbelastung erhöhen.

Die Forscher empfehlen deshalb, die Fläschchen nach dem Sterilisieren abkühlen zu lassen und sie dann dreimal mit kaltem, abgekochtem Wasser auszuspülen. Die Milch sollte zudem möglichst in einem nicht aus Plastik bestehenden Gefäß mit dem 70 Grad heißen Wasser angerührt werden und erst dann in das Fläschchen gefüllt werden. Von einem Wiederaufwärmen der schon angerührten Flaschenmilch in der Mikrowelle oder im Fläschchen raten die Wissenschaftler ab.

Größte Belastung in Europa und Nordamerika

Was die Mikroplastik-Belastung durch Flaschenmilch für Säuglinge weltweit bedeutet, haben Li und sein Team für 48 Länder ausgerechnet. Als Grundlage dienten die in ihrem Experiment ermittelte Kontamination, die tägliche Milchaufnahme eines Säuglings, der jeweilige Marktanteil von Polypropylen-Babyflaschen sowie der Anteil der Mütter, die ihre Säuglinge nicht stillen, sondern per Fläschchen füttern.

Demnach nimmt ein Säugling pro Tag im Schnitt etwa 1,58 Millionen Plastikpartikel über die Flaschenfütterung auf. Die Menge variiert jedoch stark: In den Ländern Asiens und Afrika liegt die Kontamination mit gut 500.000 bis knapp 900.000 Partikeln pro Tag am niedrigsten. In Europa, Nordamerika und Ozeanien dagegen mit 2,1 bis 2,6 Millionen Mikroplastikteilchen pro Säugling und Tag am höchsten.

„Kein Anlass zu Panik“

„Wir müssen akzeptieren, dass Kunststoffe unser modernes Leben durchdringen und dass sie bei alltäglicher Nutzung Mikro- und Nanoplastik freisetzen“, sagt Li. Allerdings, so betonen die Forscher, sagt die reine Menge an Plastik-Mikropartikeln noch nichts darüber aus, ob und wie schädlich diese für die Gesundheit von Kindern und Erwachsenen sind.

„Das letzte, was wir wollen, ist bei Eltern unnötige Panik auszulösen“, sagt Lis Kollege John Boland. „Denn bisher haben wir einfach nicht genug Information über die potenziellen Auswirkungen von Mikroplastik auf die Gesundheit von Kleinkindern.“ Bisher gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass größere Mikroplastik-Partikel die Darmwand nicht passieren können und daher auch nicht in die Gewebe gelangen.

Mehr Risiko durch Plastik-Nanopartikel

„Bei einem gesunden Säugling würde ich nach derzeitigem Wissensstand nicht von einer besonders relevanten Aufnahme ausgehen“, sagt der nicht an der Studie beteiligte Umweltmediziner Hanns Moshammer von der Medizinischen Universität Wien. „Sorgen würde ich mir da eher um Nanoplastik machen.“ Denn möglicherweise könnten kleinere Partikel die Darmwand gerade von Säuglingen doch passieren – da seien weitere Forschungen nötig.

Ähnlich sieht es Eleonore Fröhlich von der Medizinischen Universität Graz: „Partikel in einem Größenbereich zwischen 50 bis 200 Nanometern können die Darmwand sehr gut passieren und stellen dadurch eine weit höhere Belastung des Organismus dar als Mikropartikel, welche größtenteils mit dem Stuhl ausgeschieden werden“, kommentiert sie die Studie. Zudem seien Nanopartikel durch ihre größere Oberfläche wesentlich reaktiver als Mikropartikel.

Doch das Ausmaß der Kontamination mit diesen extrem kleinen Plastikpartikeln ist bislang kaum bekannt und untersucht. Auch in der aktuellen Studie haben Li und sein Team Teilchen unterhalb von 0,8 Mikrometern Größe nur stichprobenartig erfasst. Dabei allerdings detektierten sie sehr große Mengen: Im Babyfläschchen-Wassers fanden sie Billionen von rund 100 Nanometer kleinen Nanopartikeln pro Liter. (Nature Food, 2020; doi: 10.1038/s43016-020-00171-y)

Quelle: Trinity College Dublin

20. Oktober 2020

- Nadja Podbregar