Fast jede sechste Berliner Ratte trägt multiresistente Keime in sich. Diese Darmbakterien sind gegen viele gängige Antibiotika immun. Gelangen sie über Rattenkot in unseren Körper, könnten sie schwer bekämpfbare Infektionen auslösen. Wie Berliner Forscher im Fachmagazin „Antimicrobial Agents and Chemotherapy“ berichten, ist der Anteil der mit diesen Keimen infizierten Ratten doppelt so hoch wie in der menschlichen Bevölkerung. Bisher allerdings wurde noch keine Übertragung von Ratte auf Mensch nachgewiesen.

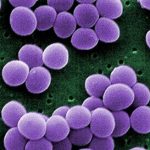

Die Verbreitung multiresistenter Keime ist weltweit ein immer größer werdendes Problem. Denn diese Erreger sind immun gegen gleich mehrere gängige Antibiotika und daher äußerst schwer zu bekämpfen. Besonders der multiresistente Staphyloccus aureus (MRSA) Stamm wurde in den letzten Jahren als Krankenhauskeim bekannt. Im Krankenhaus kommen diese und andere Keime besonders häufig in Kontakt mit Antibiotika und entwickeln entsprechende Anpassungsstrategien. Gleichzeitig können sie sich dort durch unzureichende Hygienemaßnahmen und die häufig bereits geschwächten Immunsysteme der Patienten besonders leicht ausbreiten. Aber auch viele gesunde Menschen tragen heute bereits, ohne es zu merken resistente Keime mit sich herum.

Enzym macht Bakterien immun gegen Antibiotika

Die Wissenschaftler von der Freien Universität Berlin haben sich nun auf Bakterien konzentriert, die ihre Resistenzen durch ein spezielles Enzym erhalten, die sogenannte Extended Spectrum Betalactamase (ESBL). Dieses macht die Keime, darunter auch den Darmkeim Escherichia coli immun auch gegen neuere Antibiotika. „Im Gegensatz zu den MRSA-Keimen, die zuletzt Schlagzeilen machten, breiten sich die ESBL-Keime weltweit immer stärker aus“, sagt der Erstautor der Studie, Sebastian Günther. Außerdem gelten sie als hoch resistent. In Indien beispielsweise, wo die Antibiotika-Abgabe weniger reguliert wird, tragen bereits viel mehr Menschen den Keim in sich.

Für ihre Studie haben die Forscher nun untersucht, wie verbreitet Darmkeime mit ESBL-Resistenzen unter Berliner Straßenratten bereits sind. Sie prüften dafür 56 tote Ratten auf das Vorhandensein des ESBL-Keimes. Die Tiere stammten aus 19 verschiedenen Orten der Berliner Innenstadt: 47 Ratten gingen im Rahmen von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen in die Falle, etwa in Parks oder auf der Straße. Neun Tiere stammten aus der Kanalisation Das Ergebnis: In 16 Prozent ihrer Proben fanden die Forscher die ESBL-Keime. Damit kommen die Keime bei Ratten etwa doppelt so oft vor wie in der gesunden menschlichen Bevölkerung. Etwa fünf bis acht Prozent der Europäer sind betroffen, ohne zu erkranken. Allerdings sei der Prozentsatz betroffener Ratten vergleichbar mit dem betroffener Krankenhauspatienten: Zwölf bis 16 Prozent weisen hier resistente Bakterien auf.