Unvollständiger Schutz? Offenbar entwickeln nicht alle Covid-Patienten nach überstandener Infektion schützende Antikörper, wie eine Studie nahelegt. Demnach besaßen nur 60 Prozent der Genesenen Antikörper, die eine Virenbindung an die Zelle blockierten. Überraschend auch: Einige Plasmaproben förderten sogar das Andocken von SARS-CoV-2 – und könnten die Infektion verstärken. Diese Erkenntnis ist wichtig für künftige Antikörper-Therapien, aber auch für die Impfstoffforschung.

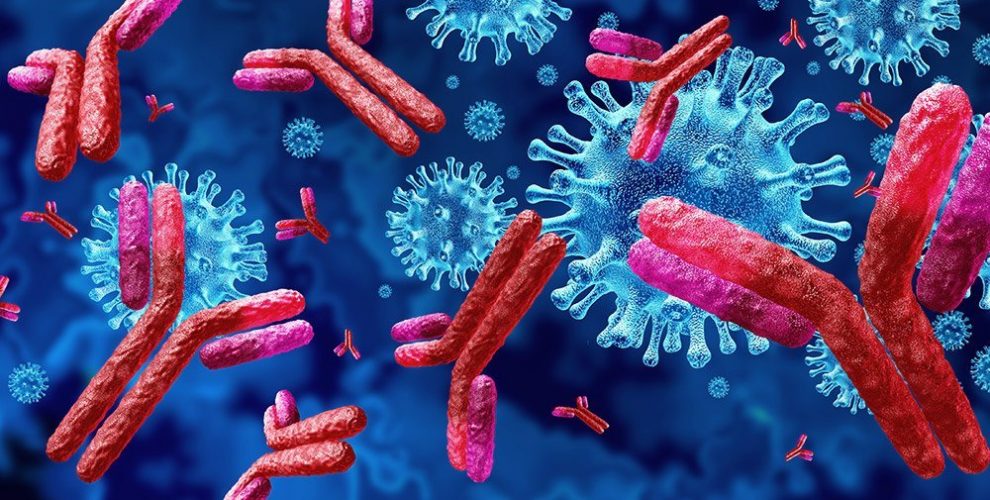

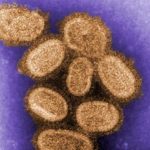

Neben spezifischen Abwehrzellen sind Antikörper die wirksamste Waffe unseres Immunsystems gegen SARS-CoV-2. Die Struktur dieser Peptidmoleküle erlaubt es ihnen, an die Oberflächenproteine des Virus zu binden. Im Verlauf der Coronavirus-Infektion entstehen zuerst die unspezifischeren IgM-Antikörper, rund drei Wochen später die IgG-Antikörper. Diese passen auf nur einen bestimmten Teilabschnitt des viralen Proteins – beispielsweise das Spike-Protein von SARS-CoV-2.

Im Idealfall blockieren diese hochspezifischen Antikörper die Bindung des Virus an die Zelle und verhindern so seine Vermehrung. Immunologen sprechen dann von neutralisierenden Antikörpern. Aus dem Plasma Genesener isoliert oder im Labor hergestellt, können solche neutralisierenden Antikörper die Heilung von Covid-19-Patienten beschleunigen. Sie gelten zudem als die „Schutzmacht“, die Genesenen ihre Immunität gegen eine erneute Infektion verleiht.

Je kränker, desto mehr Antikörper

Doch wie zuverlässig bilden Menschen nach einer Coronavirus-Infektion solche neutralisierenden Antikörper? Und wie gut verhindern diese dann die Virenvermehrung? Das haben nun Pia Gattinger von der Medizinischen Universität Wien und ihre Kollegen an einer Patienten-Stichprobe untersucht. Sie testeten dafür 25 Männer und Frauen zehn Wochen nach ihrer Covid-19-Erkrankung sowie gesunde Kontrollpersonen auf IgM- und IgG-Antikörper.