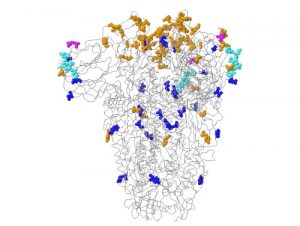

Analysen zufolge besitzt BQ.1 gegenüber Omikron BA.5 zwei zusätzliche Mutationen in der Rezeptor-Bindungsstelle seines Spike-Proteins – dem Teil des Oberflächenproteins, mit dem das Coronavirus an unsere Zellen andockt. Außerdem gibt es weitere Mutationen an anderen Stellen des Spike-Proteins. Ein Subtyp dieser Variante, BQ.1.1, hat eine weitere, dritte Mutation an der Bindungsstelle.

Solche Veränderungen können einerseits die Bindungsfähigkeit an unsere Zellen und damit die Infektiosität verändern. Andererseits können solche Mutationen auch eine Immunflucht bewirken: Antikörper, die auf frühere Coronavirus-Varianten angepasst sind, passen nicht mehr und können das neue Virusvariante daher nicht mehr neutralisieren.

Rasante Ausbreitung

Klar scheint, dass sich die neue BQ-1-Linie und ihr Subtyp BQ.1.1 schnell ausbreiten. Bis 30. Oktober wurden sie schon in 65 Ländern nachgewiesen. In Europa macht BQ.1 in einigen Ländern wie Frankreich, Island, Norwegen und Belgien schon zwischen 15 und 50 Prozent der analysierten Covid-19-Fälle aus. In Deutschland liegt der Anteil aber noch deutlich niedriger.

Epidemiologen gehen aber davon aus, dass BQ.1 sich gegenüber der zurzeit noch dominierenden Omikron-Variante BA.4/BA.5 durchsetzen wird. Sie schätzen die Verdopplungsrate beim Anteil der neuen Omikron-BQ.1-Variante auf rund eine Woche. Laut ECDC könnte schon Mitte November mehr als die Hälfte aller Corona-Infektionen in Europa durch BQ.1 und BQ.1.1 verursacht werden. Bis Anfang 2023 wird diese Variante laut Modellrechnungen dominant sein und mehr als 80 Prozent der Infektionen ausmachen.

Effektivere Immunflucht als BA.5

Was aber ist der Grund für diese Dominanz? Erste Tests legen nahe, dass BQ.1 seine rasche Ausbreitung vor allem einer Immunflucht verdanken könnte: Antikörper von Genesenen neutralisierten diese Virusvariante 3,8-mal schlechter als die gängige BA.5-Linie. Beim Subtyp BQ.1.1 fiel die Neutralisationswirkung sogar 6,7-fach schwächer aus, wie Yunlong Chao von der Universität Peking und seine Kollegen in einem Preprint berichten.

Auch einige therapeutische Antikörper, die zur Behandlung schwer erkrankter Covid-19-Patienten eingesetzt werden, wirken offenbar nicht mehr. Die neuen Varianten, darunter auch BQ.1, seien die gegen Antikörper unempfindlichsten, die bisher getestet wurden. „Sie übertreffen BA.5 bei weitem und nähern sich dem Niveau von SARS-CoV-1“, konstatieren die Forscher. Dies zeige, dass diesen Varianten schon bis zu fünf zusätzliche Mutationen ausreichen, um die gegen BA.5 und seine Vorläufer entwickelte Antikörperabwehr auszuhebeln.

Allerdings: Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die BQ.1-Variante krankmachender ist als BA.5. Bisherige Infektionen mit diesem Typ verliefen ähnlich mild wie bei ihrem Vorgänger. Das spricht dafür, dass die zelluläre Immunabwehr trotz der Immunfluchtmutationen noch greift.

Was bedeutet dies den Impfschutz?

Die schnelle Ausbreitung der BQ.1-Linie und die Laborergebnisse legen nahe, dass die Corona-Impfung – ähnlich wie schon bei BA.5 – nicht mehr zuverlässig gegen eine Ansteckung mit diesem Coronavirus schützt. „Unseren Resultaten zufolge verleihen die aktuelle Herdenimmunität und die BA.5.-Impfbooster keinen ausreichend breiten Impfschutz, um eine Infektion zu verhindern“, erklären Chao und sein Team.

Dennoch ist eine Impfung wichtig, um schwere Verläufe von Dovid.19 zu vermeiden. „Die jetzt festgestellten neuen Varianten sind Abkömmlinge der BA.5-Variante. Deshalb macht es Sinn, den auf die BA.4- und BA.5-Varianten angepassten Impfstoff zu nutzen“, erklärt der Virologe Stephan Ludwig vom Universitätsklinikum Münster. Er empfiehlt daher allen, die noch den ersten oder zweiten Booster benötigen, sich jetzt mit den an Omikron angepassten Impfstoffen immunisieren zu lassen;

Generell empfiehlt die ständige Impfkommission (STIKO), dass man sich rund sechs Monate nach der letzten Impfung oder Corona-infektion erneut impfen lassen sollte. „Bei besonders vulnerablen Personen kann man bereits nach vier Monaten an eine Auffrischungsimpfung denken, das muss dann aber immer entsprechend im Einzelfall entschieden werden“, so Ludwig. (Preprint BioRxiv 2022; doi: 10.1101/2022.09.15.507787)

Quelle: European Centers for Disease Control (ECDC), CoVariants.org, BioRxiv

11. November 2022

- Nadja Podbregar