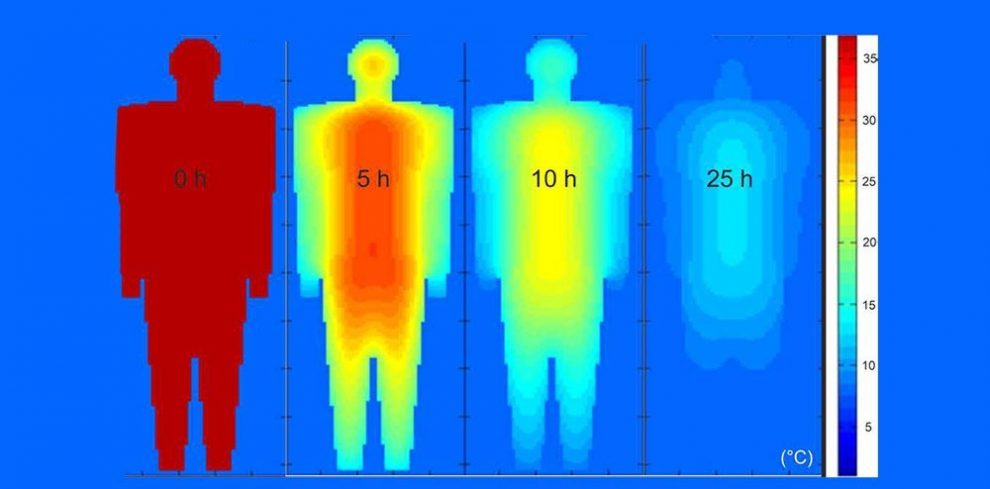

Hilfe für Tatermittler: Wann ein Mordopfer starb, lässt sich künftig deutlich präziser bestimmen. Denn Forscher haben ein Modell entwickelt, das auf Basis eines thermodynamischen Körpermodells und wenigen Hautmessungen den wahrscheinlichen Todeszeitpunkt anzeigt. Dabei berücksichtigt es den Einfluss des Körperbaus, der Umgebung und weiterer Faktoren. In ersten Tests waren die Ergebnisse bis auf rund 45 Minuten genau – beim jetzigen Standard gibt es oft mehrere Stunden Abweichung.

Moderne Technologien haben auch der Kriminaltechnik und Rechtsmedizin große Fortschritte beschert. Längst gehören DNA-Tests zum Repertoire der Ermittlung und auch Proteine und Mikroben liefern Hinweise zum Täter. Sogar das Alter von Fingerabdrücken kann man inzwischen ermitteln. Bei einer Mordermittlung aber ist vor allem ein Faktor zentral: Der Todeszeitpunkt des Opfers. Denn er hilft dabei, die Abläufe zu rekonstruieren und verrät auch, ob Tatverdächtige ein Alibi haben oder nicht.

Goldstandard mit großen Unsicherheiten

Jetzt haben Forscher um Leah Wilk von der Universität Amsterdam eine Methode entwickelt, mit der sich der Todeszeitpunkt präziser bestimmen lässt als bisher. Nach der gängigen Methode messen Rechtsmediziner die Rektaltemperatur der Toten und gleichen dies dem sogenannten Henssge-Modell ab. Dieses berücksichtigt Körpergewicht, Bedeckung und Oberflächenkontakt des Toten, um die Abkühlungsrate zu ermitteln.

Allerdings: Selbst dieser Goldstandard erlaubt nur eine grobe Eingrenzung des Todeszeitpunkts, wie Wilk und ihr Team erklären. Denn das Modell gilt nur für Standardbedingungen, so dass für besonders kalte oder warme Umgebungstemperaturen Korrekturfaktoren eingerechnet werden müssen. Nicht berücksichtigt sind zudem unterschiedliche Körperhaltungen und Staturen, beispielsweise besonders füllige oder dünne Menschen, obwohl dies einen erheblichen Einfluss auf das Auskühlen der Toten hat.