Eine neue Substanz könnte den Verlauf der Parkinson-Krankheit bremsen: In Versuchen mit Mäusen verhinderte das Mittel die Bildung zellschädigender Ablagerungen im Gehirn. Als Folge blieben die Parkinson-kranken Tiere länger beweglich und nahezu symptomfrei. Die Forscher hoffen, damit auch beim Menschen Parkinson ursächlich behandeln zu können und so die Krankheit zu stoppen.

Die Parkinson-Krankheit beginnt schleichend. Dem amerikanischen Filmstar Michael J. Fox zuckte plötzlich bei Dreharbeiten der kleine Finger der linken Hand. Er überspielte es jahrelang erfolgreich. Typischerweise breitet sich das Zittern weiter aus, Muskeln werden steif, die Bewegungen verlangsamen sich. Doch wenn die ersten Symptome sichtbar werden, sind fatalerweise meist mehr als die Hälfte der Nervenzellen in der Substantia nigra abgestorben. Dieses Areal im Mittelhirn produziert den wichtigen Hirnbotenstoff Dopamin. Ablagerungen bestimmter Proteine führen dazu, dass die Nervenzellen dieses Areals bei Parkinson nach und nach zerstört werden.

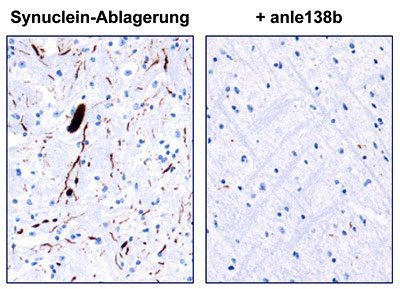

Medikamentös können diese Ursachen von Parkinson bisher nicht behandelt werden. Genau hier haben die Forscher um Armin Giese von der Ludwigs Maximilians Universität München und Christian Griesinger vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen nun angesetzt. Es gelang ihnen, einen Wirkstoff zu entwickeln, der in Tests an Mäusen das Fortschreiten der Proteinablagerungen und der Nervenzellschädigung in bisher nicht erreichtem Ausmaß verzögert und so die krankheitsfreie Phase verlängert. „Das Besondere an unserer neuen Substanz ist, dass sie erstmals direkt an den Oligomeren ansetzt und ihre Bildung hemmt“, erläutert Griesinger.

Molekülsuche mit Laserhilfe

Rund 20.000 wirkstoffartige Substanzen testeten die Mitarbeiter um Giese systematisch darauf, ob sie die Bildung krankheitstypischer Proteinverklumpungen verhindern können. Ihr Screening basiert auf einer äußerst empfindlichen Laser-Methode, die der Mediziner Giese vor Jahren bei Nobelpreisträger Manfred Eigen am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie entwickelt hat. Schon in der ersten Stufe fanden sich unter den getesteten Molekülen einzelne interessante Kandidaten. Eine Substanz erwies sich schließlich nach weiteren systematischen Optimierungen als besonders effektiv.