„Wir wollten daraufhin untersuchen, ob der Farbverlust mit dem schmerzinduzierten Stress zusammenhing“, berichtet Cunha. Dafür unterbanden er und seine Kollegen die Signalweiterleitung über das sympathische Nervensystem. Dieser Teil des vegetativen Nervensystems ist unter anderem für unsere Reaktion auf Belastung und Gefahr zuständig. Er kontrolliert die sogenannte Kampf-oder-Flucht-Reaktion und löst zum Beispiel die Ausschüttung von Stresshormonen aus, die unser Herz schneller schlagen lassen.

Wirkung auf Melanozyten

Die Ergebnisse enthüllten: Wurde dieser Einfluss mithilfe von Medikamenten oder der Entfernung sympathischer Nervenfasern gehemmt, ergrauten die Mäuse nach der stressigen Tortur tatsächlich nicht. „Diese und andere Experimente legten nahe, dass das sympathische Nervensystem an dem Pigmentverlust der Haare beteiligt ist und dass Schmerz in diesem Fall als ein mächtiger Stressfaktor wirkt“, fasst Cunha zusammen.

Wie aber lassen über dieses System vermittelte Signale das Haar genau ergrauen? Auch darauf fanden die Wissenschaftler schließlich eine Antwort. Sie stellten fest, dass sich akuter Stress auf die Melanozyten im Haarfollikel auswirkt. „Diese pigmentproduzierenden Zellen sind in jungen Jahren undifferenziert wie Stammzellen, doch mit zunehmendem Alter reifen sie. Ist dieser Prozess abgeschlossen, hören sie auf, Melanin zu produzieren und wandern ab“, erläutert Cunha.

Beschleunigte Alterung

Konkret zeigte sich: Bei körperlichem oder psychischem Stress schütten sympathische Nervenfasern, die im Haarfollikel enden, vermehrt Noradrenalin aus. Die Melanozyten-Stammzellen besitzen wiederum einen Rezeptor für diesen Botenstoff – wird er aktiviert, beginnen sie sich zu differenzieren.

Eine starke Aktivierung des sympathischen Nervensystems beschleunigt demnach den natürlichen Alterungsprozess der pigmentproduzierenden Zellen im Haar. Sind sie verloren, gibt es keinen Farbnachschub mehr. „Der Schaden ist permanent“, sagt Mitautorin Ya-Chieh Hsu von der Harvard University.

Gegenmittel in Sicht?

Doch es gibt eine gute Nachricht: Dieser Stresseffekt lässt sich womöglich verhindern. Auf der Suche nach einem potenziellen Gegenmittel untersuchten Cunha und seine Kollegen, wie sich die Genexpression in den Zellen durch Stress verändert. Besonders auffällig war dabei ein DNA-Abschnitt, der die Bauanleitung für ein Protein namens CDK enthielt – dieses Protein spielt eine wichtige Rolle für die Regulation des Zellzyklus. Wie die Wissenschaftler berichten, stieg die Aktivität des CDK-Gens stressbedingt an.

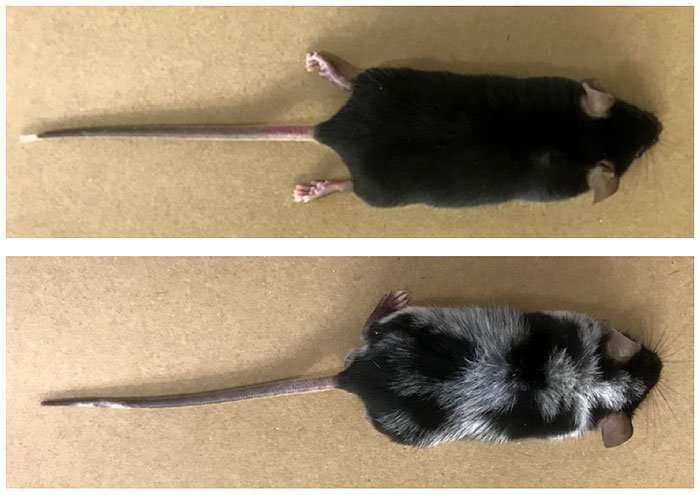

Was aber würde passieren, wenn dieses Protein blockiert würde? Um dies herauszufinden, wiederholte das Team das Schmerzexperiment mit den Mäusen, verabreichte ihnen diesmal aber einen CDK-Hemmer. Und tatsächlich: Anders als zuvor kam es nicht zur vorzeitigen Differenzierung der Melanozyten-Stammzellen und die Nager behielten ihre dunkle Fellfarbe.

Andere Gewebe im Blick

Weitere Experimente mit menschlichen Melanozyten bestätigten, dass ein ganz ähnlicher Mechanismus beim Menschen abläuft. „Dies legt nahe, dass CDK ein Angriffspunkt für Therapien gegen das Ergrauen sein könnte“, konstatiert Cunha. Ob ein solches Mittel künftig in der Apotheke zu haben sein wird, stehe jedoch noch in den Sternen. Zunächst sei weitere Forschung nötig.

Alles in allem untermauert die aktuelle Studie erneut, welche nachhaltigen Folgen Stress für unseren Körper und unsere Gesundheit haben kann. Dass diese Art von Belastung pigmentproduzierende Stammzellen im Haarfollikel beeinflusst, bedeutet nach Ansicht der Forscher, dass andere Gewebe und Organe in ähnlicher Weise betroffen sein könnten. „Wir gehen davon aus, dass andere Systeme im Organismus vergleichbare Reaktionen auf intensiven Stress zeigen. Aktuell untersuchen wir bereits den Effekt sympathischer Aktivität auf weitere Subpopulationen von Stammzellen“, schließen Cunha und seine Kollegen. (Nature, 2020; doi: 10.1038/s41586-020-1935-3)

Quelle: Nature Press/ Harvard University/ Fundacao de Amparo à Pesquisa do Estado de Sao Paulo

23. Januar 2020

- Daniela Albat