Gruselige Enthüllung: Gebrauchte Küchenschwämme enthalten so viele Keime wie sonst nur Fäkalien. Milliarden Bakterien aus mehr als 300 verschiedenen Arten haben Forscher in solchen Schwämmen aus deutschen Haushalten entdeckt. Das Besorgniserregende daran: Unter den häufigsten Arten waren mehrere potenziell krankmachende Erreger. Interessant auch: Besonders viele dieser riskanten Keime lebten in gewaschenen und wiederverwendeten Schwämmen.

Sie kommen in fast allen unseren Küchen vor: Spülschwämme – praktische Helfer im Haushaltsalltag. Sie sollen helfen, die Hygiene in der Küche aufrechtzuerhalten. Das Problem dabei: Oft sind es ausgerechnet diese Schwämme und Schwammlappen, die Bakterien eine perfekte Brutstätte bilden. Denn Küchenschwämme bestehen überwiegend aus Schaumstoff, wie Polyurethan. Ihre durch zahlreiche Poren riesige innere Oberfläche bietet Mikroorganismen viel Platz zum Wachsen.

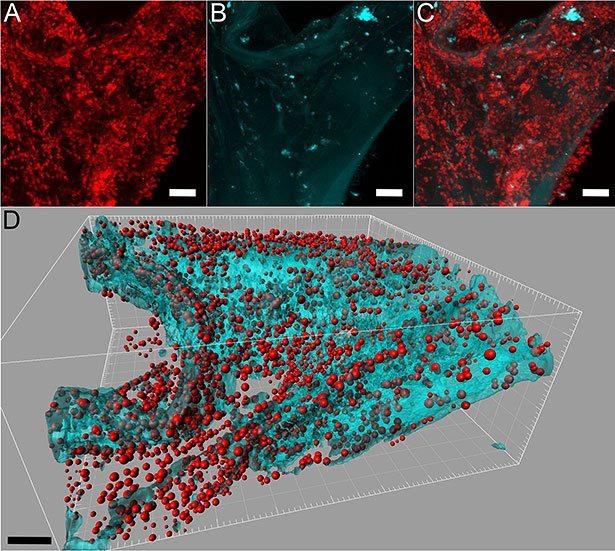

Wie groß die Keimbelastung der Küchenschwämme in unseren Haushalten wirklich ist, haben nun Massimiliano Cardinale von der Justus-Liebig-Universität Gießen und seine Kollegen untersucht. Dafür sammelten sie 14 gebrauchte Schwämme aus Haushalten im Großraum Villingen-Schwenningen ein und ermittelten mittels RNA-Analyse, welche und wie viele Arten von Bakterien auf diesen Schwämmen vorhanden waren.

So viele Keime wie im Kot

Das Ergebnis: Die Küchenschwämme wimmelten nur so vor Keimen. „Teils erreichten die Bakterien Dichten von mehr als 50 Milliarden Zellen pro Kubikzentimeter“, erläutert Seniorautor Markus Egert von der Universität Furtwangen. „Das sind Konzentrationen, wie man sie sonst nur noch in Fäkalproben findet.“ In der Nähe von Lebensmitteln sollten solche Werte besser nicht vorkommen.

Diese hohen Keimdichten erklären die Wissenschaftler mit den optimalen Lebensbedingungen, die Bakterien im Schwamm finden: Neben der großen Oberfläche bieten die Küchenschwämme viel Feuchtigkeit und reichlich Nährstoffe aus Lebensmittelresten und Schmutz. Insgesamt fanden die Forscher 362 verschiedene Arten von Bakterien in diesem offenbar optimalen Mikroben-Lebensraum.

Überraschend viele Risiko-Mikroben

Besorgniserregend ist auch die Zusammensetzung der Bakterien: „Was uns überrascht hat: Fünf der zehn häufigsten von uns gefundenen Arten gehören in die sogenannte Risikogruppe 2, das bedeutet sie sind potentiell pathogen“, erläutert Egert. Dabei handelte es sich um Umwelt- und Wasserbakterien, aber auch um Bakterien, die typisch für die menschliche Haut sind. Immerhin: Fäkalbakterien, toxische Mikroben oder Durchfallerreger wurden kaum nachgewiesen.

Insbesondere bei immungeschwächten Menschen, wie Kranken und Alten, können jedoch Bakterien wie Acinetobacter johnsonii, Moraxella osoloensis und Chryseobacterium hominis zu Infektionen führen. Das sehr häufige nachgewiesene Bakterium Moraxella osloensis steht zudem im Verdacht, schlechten Geruch zu erzeugen, kann also für stinkende Küchenschwämme verantwortlich sein.

Waschen macht es nur schlimmer

Und noch etwas enthüllt die Studie: Küchenschwämme und Schwammtücher zu reinigen, beispielsweise in der Mikrowelle oder durch Auswaschen, ist eher kontraproduktiv. Denn gerade in solchen wiederverwendeten Schwämmen fanden die Wissenschaftler sogar deutlich höhere Anteile potenziell krankmachender Bakterien.

Der mögliche Grund dafür: Die Reinigung von Schwämmen führt zwar zu einer kurzfristigen Verminderung der Keimzahl. Aber hinterher bietet der Schwamm offenbar beste Voraussetzungen, um in den schnell wieder wachsenden Mikrobengemeinschaften den pathogenen Bakterien einen Vorteil zu verschaffen. Möglicherweise profitieren sie von einer höheren Stresstoleranz, wie die Forscher erklären.

Ausgehend von diesen Ergebnissen raten die Wissenschaftler dazu, Küchenschwämme nicht zu waschen, sondern sie lieber regelmäßig zu entsorgen. Am besten wäre es, jede Woche alle Küchenschwämme komplett gegen neu gekaufte auszutauschen. Dies sei vor allem dort ratsam, wo Menschen mit einem geschwächten Immunsystem leben, beispielsweise in Krankenhäusern, Altenheimen oder bei der privaten Pflege zu Hause. (Scientifc Reports, 2017; doi: 10.1038/s41598-017-06055-9)

(Hochschule Furtwangen, 20.07.2017 – NPO)