Resistente Erreger: Wissenschaftler haben herausgefunden, warum das wichtige Malariamedikament Artemisinin zunehmend seine Wirkung verliert. Bei resistenten Varianten der Parasiten verhindert demnach eine Mutation, dass der Wirkstoff in der Zelle aktiviert werden kann. Dadurch entgehen die Malariaerreger zwar seiner tödlichen Wirkung – gleichzeitig schwächen sie sich allerdings auch selbst, wie das Forscherteam im Fachmagazin „Science“ berichtet.

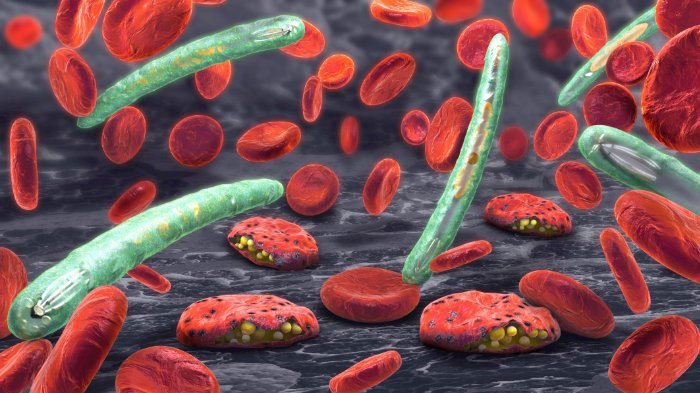

Malaria gehört nach wie vor zu den schlimmsten Plagen der Menschheit. Der Erreger der Krankheit, der Blutparasit Plasmodium falciparum, kostet jedes Jahr rund 450.000 Menschen das Leben. Zwar kann die Tropenkrankheit mithilfe spezieller Medikamente behandelt werden. Doch der Erfolg solcher Therapien ist zunehmend durch Resistenzen bedroht: Immer mehr Malariaerreger sind immun gegen Artemisinin – den bisher wichtigsten und wirksamsten Wirkstoff im Kampf gegen die Parasiten.

Warum das sonst so durchschlagende Mittel einigen Erregerstämmen nichts anhaben kann, war bisher unklar. Beobachtungen zeigten jedoch, dass Artemisinin-Resistenzen oftmals mit Mutationen in einem Protein namens Kelch13 einhergehen. Forscher um Jakob Birnbaum vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg haben sich dieses Protein daher nun genauer angesehen: Welche Funktion übt Kelch13 in der Parasitenzelle aus und wie könnten veränderte Versionen davon zur Resistenzbildung beitragen?

Verminderte Hämoglobinaufnahme

Um dies herauszufinden, führten die Wissenschaftler eine Reihe von zellbiologischen Untersuchungen durch. Dabei stellten sie fest: Kelch13 scheint gemeinsam mit anderen Proteinen zusammenzuwirken, um die Aufnahme des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin in die Parasitenzelle zu ermöglichen. Von diesem Farbstoff ernähren sich die Malariaerreger. „Die gezielte Inaktivierung von Kelch13 führte in unseren Versuchen zu einer verminderten Hämoglobinaufnahme“, berichtet Birnbaums Kollege Tobias Spielmann.