Nahrhafter Entwicklungsbeschleuniger: Muttermilch versorgt Neugeborene nicht nur mit wertvollen Nährstoffen. Zumindest bei Frühchen fördert es auch die Gehirnentwicklung, wie nun eine Studie zeigt. Frühgeborene, die in den ersten Wochen nach der Geburt viel Muttermilch erhalten, haben demnach zum eigentlichen Geburtstermin größere Gehirne als Babys, die nur wenig oder gar nichts von der Milch trinken. Ob sich das auch spürbar auf die späteren kognitiven Fähigkeiten auswirkt, muss noch geklärt werden.

Stillen bringt einem neugeborenen Kind große Vorteile. Über die Muttermilch erhält das Baby wertvolle Nährstoffe sowie Antikörper und Botenstoffe, die das Immunsystem stärken und das Neugeborene so auf die Herausforderungen des Lebens vorbereiten. Studien belegen, dass die Milch der Mutter unter anderem vor entzündlichen Darmerkrankungen schützt – eine Wirkung, die bis weit ins Erwachsenenalter anhält.

Doch nicht nur das: Stillen hat offenbar sogar einen positiven Effekt auf die spätere Intelligenz des Kindes. Wissenschaftler vermuten deshalb, dass Muttermilch die Gehirnentwicklung fördert. Mediziner um Erin Reynolds von der Washington University School of Medicine in St. Louis haben nun einen weiteren Hinweis für einen solchen Zusammenhang entdeckt.

Frühgeborene unterm Hirnscanner

Für ihre Studie untersuchten die Forscher, wie sich Muttermilch auf das Gehirnwachstum von Frühchen auswirkt. „Die Gehirne von Babys, die vor dem eigentlichen Geburtstermin geboren werden, sind in der Regel noch nicht vollständig entwickelt und kleiner als bei Normalgeborenen“, erklären sie. „Da Muttermilch für Babys enorm wichtig ist, wollten wir wissen, welchen Effekt sie womöglich auf das Gehirn der Frühgeborenen hat.“

Zu diesem Zweck schaute sich Reynolds Team 77 Frühchen an, die im St. Louis Children‘s Hospital geboren worden und mindestens zehn Wochen zu früh auf die Welt gekommen waren. Rückblickend wollten die Wissenschaftler wissen: Wie viel Muttermilch hatten die Kinder während ihres Aufenthalts im Krankenhaus jeweils erhalten? Dabei unterschieden sie nicht zwischen Milch, die von der leiblichen Mutter des Kindes kam, und solcher, die eine fremde Frau gespendet hatte.

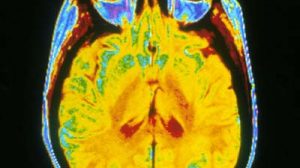

Die Forscher analysierten die Gehirne der Babys dann mithilfe der Magnetresonanztomographie (MRT) – und zwar in etwa zu der Zeit, zu der die Kinder normalerweise hätten geboren werden sollen.

Mehr Muttermilch gleich größeres Gehirn

Die Ergebnisse der Hirnscans zeigen: Die Kinder, deren tägliche Nahrung sich zu mindestens 50 Prozent aus Muttermilch zusammengesetzt hatte, hatten ein größeres Gehirnvolumen. Sie verfügten über mehr Hirngewebe und die Oberfläche des Cortex war bei ihnen größer als bei Babys, die deutlich weniger Muttermilch erhalten hatten.

„Je mehr Muttermilch ein Frühchen getrunken hatten, umso höher war die Wahrscheinlichkeit, dass es eine größere Cortex-Fläche hatte“, sagt Reynolds. „Der Cortex ist für kognitive Prozesse wichtig. Deshalb gehen wir davon aus, dass sich ein größerer Cortex positiv auf die späteren kognitiven Fähigkeiten der Kinder auswirkt.“ Frühere Studien hätten bereits einen Zusammenhang zwischen dem Hirnvolumen und der kognitiven Entwicklung gezeigt, berichtet das Team.

Folgen für die Entwicklung?

Ob sich die Unterschiede in Sachen Gehirngröße tatsächlich spürbar auf die Entwicklung der Frühchen auswirken, wollen die Wissenschaftler im Laufe der nächsten Jahre herausfinden. Sie planen, die Frühgeborenen in ihren ersten Lebensjahren weiter zu begleiten – und dabei insbesondere die kognitive, aber auch die motorische und soziale Entwicklung der Kinder im Blick zu behalten. „Wenn die Babys älter werden, können wir rückblickend den Effekt einer frühen Ernährung mit Muttermilch bestimmen“, schreiben die Forscher.

Es seien jedoch weitere Untersuchungen nötig, um im Detail zu klären, wie sich Muttermilch auf das Gehirn auswirke und welche Bestandteile der Milch dafür verantwortlich seien, betonen die Wissenschaftler. Unklar sei zudem, ob Normalgeborene in ähnlicher Weise von der Muttermilch profitieren könnten wie die Frühchen. (Pediatric Academic Societies, 2016; Abstract)

(Washington University School of Medicine, 02.05.2016 – DAL)