Anhänge erhöhen Adipositas-Risiko um 44 Prozent

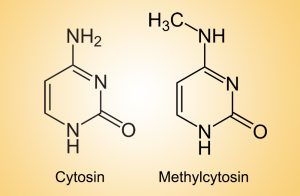

Ein Team um Lara Lechner von der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat sich deshalb die epigenetischen Anhänge an dem für das Sättigungsgefühl verantwortlichen Gen POMC (Proopiomelanocortin) genauer angeschaut. Dieses Gen ist an der neuronalen Reaktion auf das Sättigungshormon Leptin beteiligt. Für ihre Studie analysierte das Team die Methylgruppen m POMC-Gen von mehr als 1.100 normalgewichtigen, übergewichtigen und fettleibigen Testpersonen.

Das Ergebnis: Bei Frauen zeigten sich deutliche Unterschiede im epigenetischen Muster des POMC-Gens zwischen normallgewichtigen und übergewichtigen Teilnehmerinnen. Trugen die Frauen zu viele Pfunde mit sich herum, waren an ihrem POMC-Gen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vermehrt Methylgruppen angelagert. Das Risiko für Fettleibigkeit steigt bei Frauen durch solche Anhänge um etwa 44 Prozent, wie die Forschenden ermittelten.

„Eine Erhöhung des Adipositas-Risikos um 44 Prozent entspricht etwa dem Effekt, den man auch bei einzelnen Genvarianten beobachtet hat“, sagt Seniorautor Peter Kühnen von der Charité. „Im Vergleich wirken sich sozioökonomische Faktoren allerdings deutlich stärker aus, sie können das Risiko um das Zwei- bis Dreifache erhöhen. Warum der Effekt der Methylierung nur bei Frauen zum Tragen kommt, wissen wir noch nicht.“

Die Weichen werden schon kurz nach der Befruchtung gestellt

Klar scheint jedoch, dass das POMC-Gen schon kurz nach der Befruchtung im Mutterleib epigenetisch „formatiert“ wird, wie die Wissenschaftler bei einer Zwillingsstudie feststellten. „Das deutet darauf hin, dass die epigenetische Markierung des POMC-Gens schon etabliert wird, noch bevor sich die befruchtete Eizelle in zwei Zwillingsembryonen aufteilt“, erklärt Lechner. Die ganz frühe Phase einer Schwangerschaft ist demnach bereits entscheidend.

Doch was beeinflusst, wie stark das Sättigungsgen des Embryos in dieser Phase methyliert wird – und damit das Risiko für Übergewicht? Auch diese Frage haben Lechner und ihre Kollegen untersucht. Frühere Studien lieferten bereits Hinweise darauf, dass bestimmte Nährstoffe als Rohstofflieferanten für Methylgruppen dienen und ihre Bildung begünstigen. Zu diesen Nährstoffen zählen beispielsweise Betain, Methionin oder Folsäure, die für gewöhnlich über die Nahrung aufgenommen werden. Um diesen Einfluss zu überprüfen, testeten die Forschenden dies mithilfe von Stammzellkulturen im Labor.

Das Ergebnis: „Unsere und auch andere Studien zeigen einerseits, dass Folsäure, Betain und andere Nährstoffe sich nur in begrenztem Maße auf den Umfang der Methylierung auswirken“, berichtet Kühnen. „Wir haben dabei beobachtet, dass das ‚DNA-Formatierungssystem‘ insgesamt recht stabil ist und kleinere Schwankungen im Nährstoffangebot von den Zellen kompensiert werden. Auf der anderen Seite gibt es Hinweise, dass sich die Variabilität dieser ‚Formatierung‘ zufällig entwickelt. Das bedeutet, dass man zumindest aktuell noch nicht von außen beeinflussen kann, ob eine Person mehr oder weniger Methylierung in der POMC-Region aufweist.“

Medikament gegen die POMC-Blockade

Trotzdem gäbe es Möglichkeiten, die ungünstige epigenetische Markierung bei Betroffenen zumindest auszugleichen, wie das Team erklärt. Denn es gibt Wirkstoffe, die die mangelnde Aktivität des POMC-Gens kompensieren können. Einer davon, Setmelatonid, ist für die Behandlung von Menschen mit POMC-Genmutationen bereits zugelassen. Ob er auch bei einer epigenetischen Blockade des POMC-Gens hilft, haben Lechner und ihre Kollegen bei vier adipösen Frauen und einem Mann untersucht. Diese spritzten sich einmal täglich 2,5 Milligramm Setmelatonid unter die Haut.

Nach drei Monaten zeigte sich eine deutlich positive Wirkung: Die Testpersonen hatten ein verringertes Hungergefühl und verloren in dieser Zeit rund sieben Kilogramm, das entspricht rund fünf Prozent ihres Körpergewichts. „Diese Ergebnisse zeigen zunächst einmal, dass sich ein epigenetisch verändertes POMC-Gen überhaupt potenziell medikamentös adressieren lässt“, sagt Kühnen. Das sei vielversprechend.

Ob die Behandlung mit dem Setmelatonid auch über einen längeren Zeitraum wirksam und sicher ist, müssen nun weitere Studien zeigen „Insgesamt könnte ein solches Medikament jedoch nur Teil einer umfassenden Behandlungsstrategie sein“, schränkt Kühnen ein. Die Erkenntnisse liefern jedoch Ansatzpunkte für neuartige Adipositas-Therapien und könnten auch Ausgangspunkt für die Suche nach weiteren sättigungsbeeinflussenden DNA-Anhängen sein. (Science Translational Medicine, 2023; doi: 10.1126/scitranslmed.adg1659)

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin

26. Juli 2023

- Nadja Podbregar