Um mehr über die Hintergründe der frühen Parkinson-Entstehung herauszufinden, entnahmen die Wissenschaftler Blutzellen von drei Patienten im Alter zwischen 30 und 39 Jahren, bei denen bisher keine familiären und genetischen Prädispositionen für die Erkrankung bekannt waren. Diese Zellen wandelten sie dann mithilfe eines speziellen Verfahrens in induzierte pluripotente Stammzellen um. Die Zellen befanden sich somit wieder in einem Zustand wie im Embryonalstadium und konnten sich zu unterschiedlichen Geweben entwickeln.

„Fenster in die Vergangenheit“

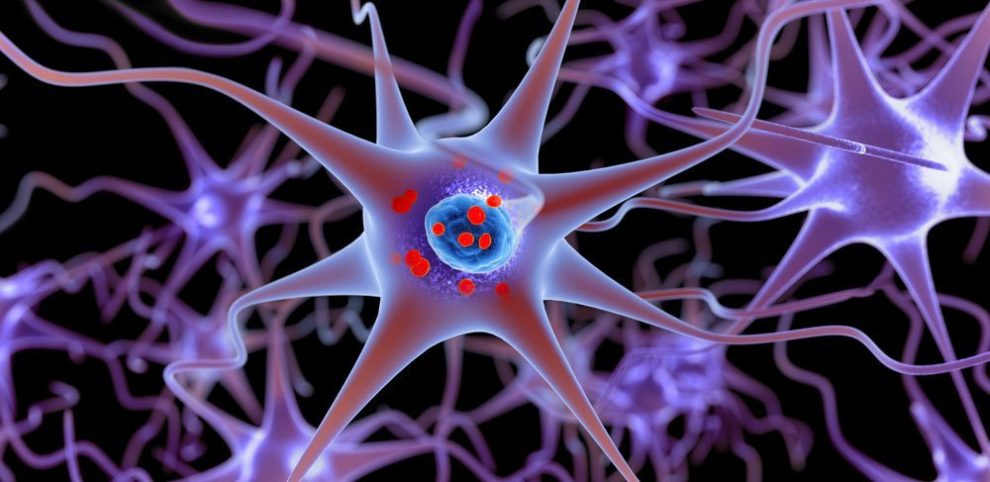

In einem nächsten Schritt regte das Forscherteam die von den jungen Betroffenen gewonnenen Stammzellen dazu an, sich zu Dopamin-produzierenden Neuronen zu differenzieren. Die Idee dahinter: „Diese Technik öffnet uns ein Fenster in die Vergangenheit und zeigt, wie die Dopamin-Nervenzellen zu Beginn des Lebens unserer Patienten ausgesehen und funktioniert haben könnten“, erklärt Laperles Kollege Clive Svendsen.

Entscheidend ist, dass beim Prozess der Reprogrammierung die meisten epigenetischen Modifikationen gelöscht werden. Sollten sich krankhafte Veränderungen an den Neuronen zeigen, müssten diese daher durch die genetische Komposition des Patienten zustande kommen – und sie repräsentieren die allerersten Stadien der Erkrankung, wie die Wissenschaftler betonen.

Abnormale Neuronen

Tatsächlich zeigte sich: Die aus den Zellen der Parkinson-Patienten gewonnenen Nervenzellen hatten einige abnormale Eigenschaften. Im Gegensatz zu Neuronen von gesunden Kontrollpersonen sammelten sich bei ihnen unter anderem Ablagerungen des Proteins Alpha-Synuclein an – dass diese schädlichen Proteinablagerungen eine Rolle für die Parkinson-Krankheit spielen, gilt seit langem als erwiesen.

Außerdem identifizierten die Forscher Fehlfunktionen bei den als zellulären Recyclingwerken bekannten Lysosomen. Diese sind normalerweise für den Abbau und die Entsorgung von schädlichen oder nicht mehr benötigten Stoffen zuständig. Ihr Defekt fördert nach Ansicht des Teams womöglich die Ansammlung des Alpha-Synucleins. Eine weitere Auffälligkeit: Die Dopamin-Neuronen der Patienten verfügten über erhöhte Konzentrationen der aktiven Version des Enzyms Proteinkinase C – was dieses Enzym mit Parkinson zu tun haben könnte, ist aber noch unklar.

Von Geburt an geschädigt

Alles in allem zeichnet sich damit ab: Bei der früh beginnenden Parkinsonform sind die Dopamin-produzierenden Nervenzellen wahrscheinlich schon von Geburt an geschädigt. „Dies legt nahe, dass es weitere, bisher unbekannte genetische Faktoren gibt, die zur Entwicklung bislang als sporadisch geltender Erkrankungsformen beitragen“, konstatieren die Wissenschaftler.

Bei den betroffenen Patienten kommt es von Kindesbeinen an und zunächst unbemerkt zu fatalen Entwicklungen in den Dopamin-Neuronen. „Wir sehen in diesem Modell die ersten Zeichen einer frühen Parkinson-Erkrankung. Nach 20 bis 30 Jahren tauchen als Folge dann die typischen Symptome auf“, sagt Svendsen.

Möglicher Therapieansatz?

Was lässt sich gegen diesen frühen Beginn der Erkrankung unternehmen? Auf der Suche nach einem Therapieansatz testeten die Forscher, wie unterschiedliche Wirkstoffe die krankhaft veränderten Gehirn-Nervenzellen beeinflussten – darunter Substanzen, die die Funktion der Lysosomen wiederherstellen sollen.

Das vielversprechende Ergebnis: Ein bereits als Mittel gegen Vorstufen von Hautkrebs zugelassenes Medikament namens PEP005 zeigte sowohl bei Zellkulturen in der Petrischale als auch bei Versuchen mit Mäusen Wirkung. Durch die Gabe dieser Substanz sank die Menge der Alpha-Synuclein-Ablagerungen und die der aktivierten Proteinkinase, wie Laperle und seine Kollegen berichten.

Hoffnung auf Behandlung

Die Wissenschaftler hoffen nun, in Zukunft noch mehr über die Besonderheiten der frühen Parkinsonform und potenzielle Therapien herauszufinden. Unter anderem planen sie Untersuchungen dazu, wie das momentan als Gel verfügbare PEP005 sicher und unkompliziert in das Gehirn gebracht werden könnte. „Diese Arbeit macht Hoffnung, dass wir diese Krankheitsvariante eines Tages frühzeitig erkennen und behandeln können“, schließt Tagliati. (Nature Medicine, 2020; doi: 10.1038/s41591-019-0739-1)

Quelle: Cedars-Sinai Medical Center

29. Januar 2020

- Daniela Albat