Rapide Besserung nach Plasma-Transfusion

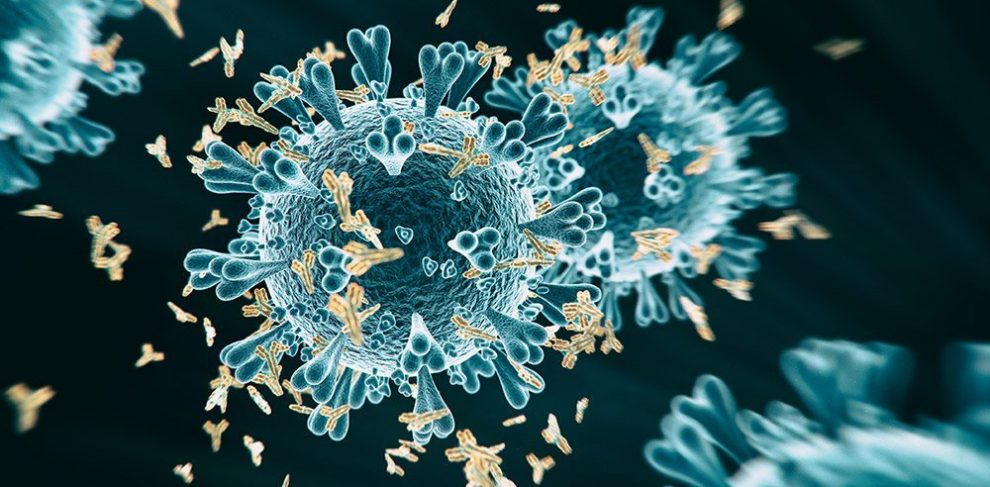

Deshalb haben Duan und sein Team eine solche Plasmatransfusion nun gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 eingesetzt. Dafür entnahmen sie genesenen Covid-Patienten Blut, reinigten das Plasma und stellten sicher, dass neutralisierende Antikörper darin mindestens einen Titer von 1: 640 erreichten. Zehn Covid-19-Patienten, die wegen ihres schweren Verlaufs beatmet wurden und akut unter der virusbedingten Lungenentzündung litten, erhielten dann 200 Milliliter dieses antikörperreichen Plasmas als Transfusion.

Das Ergebnis: „Im Verlauf von ein bis drei Tagen nach der Transfusion waren die Symptome aller zehn Patienten, vor allem Fieber, Atemnot und Brustschmerzen verschwunden oder hatten sich stark gebessert“, berichten Duan und seine Kollegen. Einige Tage nach der Plasmaübertragung besserten sich auch die in der Lunge sichtbaren Schädigungen, Entzündungsmarker nahmen ab und die Zahl der weißen Blutkörperchen stieg.

Alle zehn Patienten gerettet

Dass die Übertragung der Antikörper direkt gegen die Coronaviren wirkte, belegte ein Test auf SARS-CoV-2: Die Patienten, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hatten nun keine nachweisbare Virenlast mehr. „Dies stützt die neutralisierende Wirkung der Plasmatransfusion auf das Virus“, so die Forscher. Parallel dazu besserte sich die Sauerstoffversorgung aller Patienten im Verlauf weniger Tage so weit, dass sie nicht mehr beatmet werden mussten. Die Wirkung der Plasmaübertragung war dabei umso besser, je früher nach Krankheitsbeginn sie gegeben wurde, wie die Wissenschaftler berichten.

Von den zehn behandelten Patienten konnten im Verlauf der knapp dreiwöchigen Studie drei als geheilt entlassen werden, sieben weitere hatten sich soweit stabilisiert, dass sie kurz vor der Entlassung standen, wie die Wissenschaftler berichten. Im Vergleich dazu gab es in einer Kontrollgruppe mit Patienten ähnlicher Verläufe und Vorbedingungen im Laufe der drei Wochen drei Todesfälle, sieben wurden weiterhin beatmet und nur ein Patient konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Hoffnung für Covid-Patienten?

„Diese Pilotstudie der Plasmaübertragung zeigt einen potenziellen therapeutischen Effekt und ein geringes Risiko bei der Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe“, konstatieren Duan und seine Kollegen. Schon eine Dosis Blutplasma mit einem hohen Gehalt an neutralisierenden Antikörpern könne die Virenlast senken und das Befinden der Patienten bessern. Schwerere Nebenwirkungen gab es nach Angaben der Forscher nicht.

Voraussetzung ist aber, dass der Plasmaspender eine ausreichend hohe Dosis neutralisierende Antikörper im Blut hat, wie die Forscher betonen. Denn von Studien unter anderem während der SARS-Pandemie ist bekannt, dass die Gabe von Antikörpern auch zu einer Verschlimmerung der Infektion führen kann. In diesen Fällen hemmt die Gabe von zu wenig oder nicht optimalen Antikörpern die Immunantwort der Empfänger und fördert die Vermehrung des Virus.

Allerdings wurde eine solche Verstärkung der Infektion in unseren Patienten nicht beobachtet“, berichten Duan und seine Kollegen. Sie führen dies auf die hohen Gehalte an neutralisierenden Antikörpern im übertragenen Plasma und eine rechtzeitige Transfusion zurück.

Weitere Studien nötig

Für Covid-Patienten, die todkrank auf der Intensivstation liegen, könnte eine solche direkte Antikörper-Übertragung demnach lebensrettend sein. Allerdings ist die Datenbasis für eine solche Plasmatransfusion noch extrem dünn – mit nur zehn Patienten ist die Pilotstudie von Duan und seinem Team kaum mehr als ein erster Fingerzeig, wie auch die Forscher einräumen: „Die optimale Dosis und der richtige Behandlungszeitpunkt müssen erst noch in randomisierten klinischen Studien ermittelt werden“, betonen sie.

Hinzu kommt, dass die Patienten in dieser Pilotstudie zusätzlich verschiedene antivirale Mittel erhielten. „Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass diese antiviralen Mittel zur Besserung der Patienten beigetragen haben oder es dass es einen Synergieeffekt mit der Plasmabehandlung gab“, sagen Duan und seine Kollegen. (Proceedings oft he National Academy of Sciences, 2020; doi: 10.1073/pnas.2004168117)

Quelle: PNAS

7. April 2020

- Nadja Podbregar