Signifikanter Zusammenhang

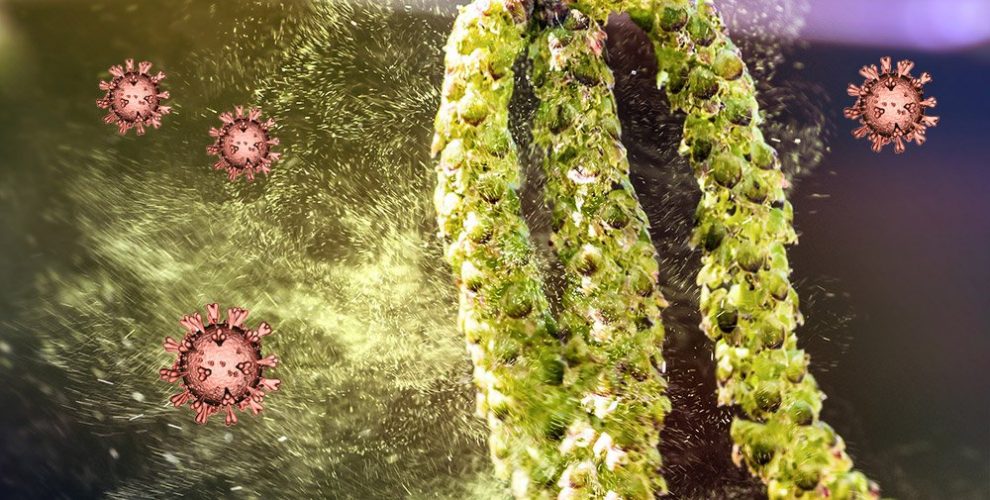

Tatsächlich zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang: Überall dort, wo die Pollenbelastung zunahm, stiegen rund vier Tage später auch die Infektionsraten an. Besonders stark war diese Korrelation dort, wo hohe Bevölkerungsdichte – und damit hohe Infektionsgefahr – und Polenbelastung zusammenkamen. Aber selbst in gering besiedelten Regionen zeigte sich ein Effekt der Pollenbelastung.

Dieser Zusammenhang blieb auch erhalten, wenn weitere Einflussfaktoren wie Wetter, das Verhalten der Bevölkerung und Lockdowns berücksichtigt wurden. „Die Covid-19-Pandemie traf Europa und Nordamerika im Frühjahr und damit zu einer Zeit, in der steigende Temperaturen zu vermehrten sozialen Kontakten und Outdoor-Aktivitäten führen – das wiederum bedeutet erhöhten Kontakt zu Bioaerosolen, Schadstoffen und auch infizierten Menschen“, so die Forschenden.

Bei so vielen Kofaktoren lasse sich ein klares Signal nur dann beobachten, wenn es sehr robust sei, erklären Damialis und seine Kollegen. Doch genau das sei bei der Korrelation von Pollenflug und Infektionsraten der Fall.

Linearer Anstieg der Infektionsraten mit der Pollenbelastung

Demnach spricht einiges dafür, dass die Pollenbelastung das Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 erhöhen kann. Konkret ermittelten die Wissenschaftler einen fast linearen Zusammenhang: Nimmt die Pollenbelastung um 100 Pollen pro Kubikmeter Luft zu, steigt die Infektionsrate allein dadurch um vier Prozent – wenn keine Lockdown-Maßnahmen den Kontakt zu potenziell infizierten Mitmenschen einschränken.

Bei einer Pollenbelastung von 500 Pollen pro Kubikmeter, wie im Frühjahr in manchen deutschen Städten gemessen, kann dieser Effekt demnach theoretisch zu einem Anstieg der Infektionsraten von bis zu 20 Prozent führen. Herrscht allerdings ein Lockdown, halbiert sich diese Rate. Denn dann gibt es unabhängig vom Effekt des Pollens weniger potenziell riskante Kontakte in der Bevölkerung.

Antivirale Reaktion abgeschwächt

Doch was bewirkt diesen Pollen-Effekt? Ursache ist wahrscheinlich der Effekt der Pollenbelastung auf das Immunsystem: Frühere Studien zeigen, dass der ständige Kontakt mit Pollen in der Atemluft die Reaktion des Immunsystems auf Erreger abschwächt. Normalerweise schütten die von einem Virus infizierten Zellen große Mengen an antiviralen Botenstoffen wie Interferonen aus. Diese alarmieren benachbarte Zellen und mobilisieren weitere Abwehrprozesse.

Wenn die Pollenbelastung in der Luft hoch ist, fährt das Immunsystem diese Reaktion jedoch herunter. Dadurch werden bei Viruskontakt weniger Interferone ausgeschüttet und die abwehrende Entzündungsreaktion fällt schwächer aus. Als Folge kann SARS-CoV-2 die Zellen der Nasenschleimhaut und des Rachens leichter befallen und sich ausbreiten.

Wie Damialis und sein Team erklären, ist diese abgeschwächte Immunreaktion unabhängig davon, ob ein Menschen auf Pollen allergisch reagiert oder nicht. Denn sie betrifft die angeborene und nicht die erworbene Immunreaktion. „Wir gehen daher davon aus, dass dieser Pollen-Effekt für die gesamte Bevölkerung relevant ist“, so die Forschenden. „Es könnte aber sein, dass der Effekt bei Allergikern, Asthmatikern und Patienten mit chronischer Rhinosinusitis ausgeprägter ausfällt.“

FFP2-Masken helfen gegen Viren und Pollen

Auch in diesem Frühjahr könnte demnach der vermehrte Pollenflug zu einem Anstieg der Infektionsraten beitragen – sofern man infizierten Personen zu nahekommt. Allerdings gibt es ein Gegenmittel: FFP2-Masken. „Staubfiltermasken zu tragen, wenn die Pollenkonzentration hoch ist, kann das Virus und den Pollen gleichermaßen von den Atemwegen fernhalten“, sagt Seniorautorin Claudia Traidl-Hoffmann von der TU München.

„Man kann nicht vermeiden, luftgetragenen Pollen ausgesetzt zu sein“, erklärt ihre Kollegin Stefanie Gilles. „Personen, die zu Hochrisikogruppen gehören, sollten deshalb darüber informiert sein, dass erhöhte Pollenkonzentrationen in der Luft anfälliger gegenüber viralen Infekten der Atemwege machen.“ Diese Menschen sollten daher gerade in den kommenden Wochen besonders auf Abstand achten und Masken tragen. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021; doi: 10.1073/pnas.2019034118)

Quelle: Technische Universität München

9. März 2021

- Nadja Podbregar