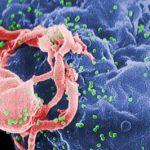

Wer an einer Grippe erkrankt, ist auch anfälliger gegenüber krankmachenden Bakterien. Warum dies so ist, hat jetzt ein internationales Forscherteam bei Versuchen mit Mäusen herausgefunden: Macht ein körpereigener Sensor namens TLR7 das Grippevirus ausfindig, schüttet die Abwehr einen Signalstoff aus. Dieser helfe zwar bei der Bekämpfung der Influenza, hemme aber den Appetit der Fresszellen des Immunsystems auf Bakterien, berichtet das Team unter Leitung von Immunologen des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig im Fachmagazin „Journal of Innate Immunity“. Diese Reaktion könnte erklären, warum bei Grippe-Epidemien viele Patienten nicht an der Influenza, sondern an einer Zweitinfektion sterben, wie beispielsweise einer bakteriellen Lungenentzündung.

„Unsere Ergebnisse bestätigen, dass das Grippevirus langfristig die Abwehr von Bakterien unterdrückt“, sagt Erstautorin Sabine Stegemann-Koniszewski vom HZI. Dabei handele es sich wahrscheinlich um eine ungewollte Nebenwirkung der Virusinfektion. Diese gezielt medizinisch zu verhindern, ist nach Einschätzung der Forscher aber schwierig. Denn die für diese Schwächung Verantwortlichen, der Virensensor TLR7 und der Signalstoff Interferon Gamma, seien Teile eines komplex regulierten immunologischen Netzwerks. Ein Eingriff in dieses Netzwerk könne daher schwerwiegende Folgen für die Abwehr haben.

Mehr Tote durch Lungenentzündung als durch das Virus

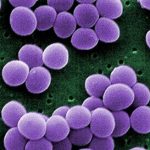

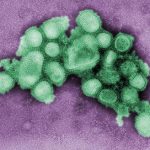

Wie die Forscher berichten, sterben bei Grippe-Pandemien viele Patienten nicht am Influenzavirus, sondern an sogenannten Superinfektionen mit bakteriellen Krankheitserregern. So hätten bei der Spanischen Grippe in den Jahren 1918-1920 durch Pneumokokken ausgelöste Lungenentzündungen sogar die Mehrheit der Todesfälle verursacht. Warum das Grippevirus aber das Risiko für Superinfektionen erhöht, sei bisher nicht vollständig geklärt gewesen. Gemeinsam mit deutschen und schwedischen Kollegen haben die HZI-Forscher daher genauer untersucht, wie das Virus das Immunsystem manipuliert.

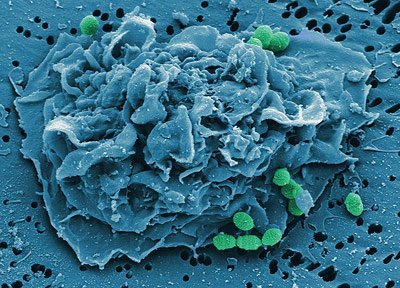

Die Forscher führten ihre Studie mit normalen Mäusen und mit Mäusen, denen der Virensensor TRL7 fehlte, durch. Das TLR7-Molekül sitzt in verschiedenen Zellen des Körpers und schlägt Alarm, wenn es mit bestimmten Virengenen in Kontakt kommt. Für ihren Versuch infizierten die Wissenschaftler alle Mäuse zunächst mit der Grippe, dann mit markierten Bakterien der Art Streptococcus pneumoniae, dem Erreger der Lungenentzündung. Anhand der Farbmarkierung konnten sie nachverfolgen, wie viele Bakterien im Körper der Tiere von den Fresszellen aufgenommen und damit unschädlich gemacht wurden.