Physikalischer Effekt: Entgegen gängiger Annahme können Mikroplastik-Partikel offenbar doch die Membran von Zellen schädigen – durch mechanische Einwirkung. Ein Experiment enthüllt, dass die Anlagerung von ein bis zehn Mikrometer kleinen Partikeln die Zellmembran dehnt und sie unter Spannung setzt. Das kann zu Membranschäden und Entzündungsreaktionen führen. Mikroplastik könnte damit schädlicher sein als bislang angenommen.

Mikroplastik vermüllt nicht nur Ozeane, Böden und Gewässer – auch unser Körper enthält inzwischen unzählige dieser winzigen Plastikteilchen. Wir nehmen sie mit dem Trinkwasser, mit der Nahrung oder der Luft auf. Ein Teil wird mit dem Kot wieder ausgeschieden, der Rest reichert sich in unseren Geweben und Organen an. Welche gesundheitlichen Folgen dies hat, ist bislang unbekannt. Erste Studien zeigen, dass durch Umwelteinflüsse gealtertes Mikroplastik von Fresszellen des Immunsystems aufgenommen wird.

Wie anfällig ist die Zellmembran?

Jetzt gibt es Hinweise auf einen weiteren negativen Einfluss des Mikroplastiks auf die Zellgesundheit. Für ihre Studie hatten Jean-Baptiste Fleury von der Universität des Saarlands und Vladimir Baulin von der Universität Tarragona die mechanische Interaktion von Mikropartikeln mit Zellen näher untersucht. „Aktuell wird über eine mögliche toxische Wirkung von Mikroplastik auf menschliche Zellen diskutiert“, so Fleury. „Die Möglichkeit einer Entzündung einer Zellmembran durch einen rein physikalischen Effekt wird jedoch von den meisten Studien ignoriert.“

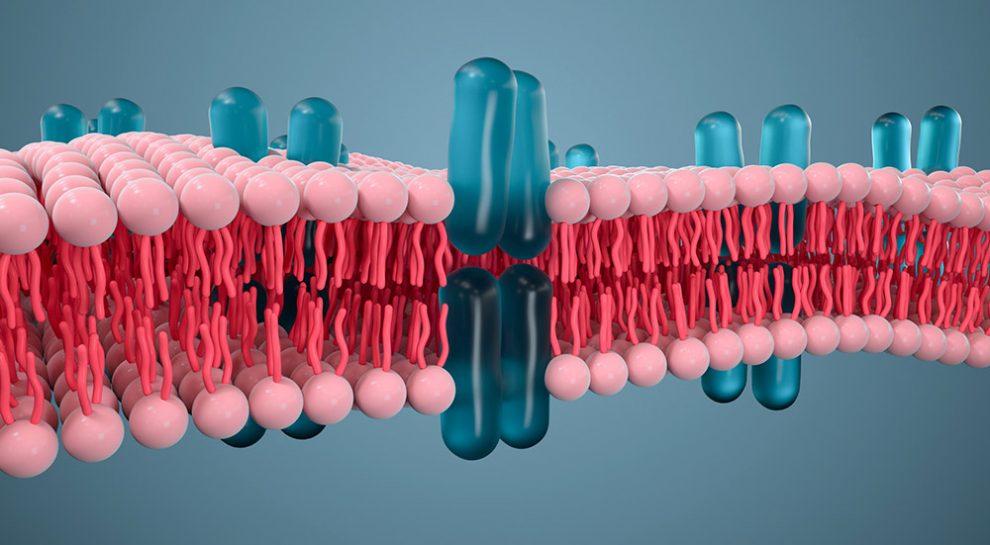

Der Grund dafür: Die Phospholipid-Membran unserer Zellen ist hochflexibel und verhält sich in vieler Hinsicht eher wie eine Flüssigkeit als wie ein Gewebe. Die parallel nebeneinander stehenden Lipidmoleküle bilden eine Art zweidimensionaler Lösung und können sich seitlich bewegen. Gängiger Ansicht nach dürfte daher ein mechanischer Einfluss – beispielsweise durch Anlagerung von Partikeln – keine bleibenden Folgen hinterlassen. Die Membranmoleküle fließen hinterher einfach wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.