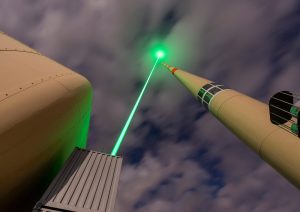

Laserstrahl statt Metallstab: In den Himmel gerichtete Laserstrahlen können Blitze ablenken und so als Blitzableiter dienen, wie ein Test auf einem Schweizer Berggipfel nahelegt. Ein gepulster Hochleistungslaser lenkte dabei erfolgreich mehrere Blitze über einem 124 Meter hohen Funkturm ab. Der Laser erzeugte einen ionisierten, ausgedünnten Kanal in der Luft, dem die Blitze folgten, wie Physiker in „Nature“ berichten. Dies könnte neue Möglichkeiten eröffnen, beispielsweise Flughäfen, Raketen-Startrampen und andere anfällige Infrastruktur zu schützen.

Blitze gehören zu den spektakulärsten Phänomenen unseres Wetters. Mit bis zu einer Milliarde Volt springen die grellleuchtenden Entladungen zwischen Gewitterwolken oder zwischen Wolken und der Erdoberfläche über. Im Extremfall kann ein Blitz hunderte Kilometer weit reichen. Dabei entsteht ein Kanal ionisierter, auf bis zu 30.000 Grad aufgeheizter Luftmoleküle, deren explosive Ausdehnung den für uns hörbaren Donner verursacht. Sogar Antimaterie und energiereiche Gammastrahlen werden bei starken Blitzen frei.

Bisher werden Gebäude und andere gefährdete Infrastrukturen durch geerdete Metallspitzen auf dem Dach vor Einschlägen geschützt. Diese vor rund 270 Jahren von Benjamin Franklin erfundenen Blitzableiter liefern dem Blitz einen bevorzugten Einschlagspunkt und leiten seine Ladung in den Untergrund ab. Allerdings reichen diese Blitzableiter oft nicht aus, um ausgedehntere Infrastrukturen wie Flughäfen, Raketen-Startrampen oder auch Kraftwerke über ihre gesamte Fläche hinweg abzuschirmen.

Laserpulse bahnen dem Blitz einen Weg

Eine mögliche Alternative haben nun Aurélien Houard von der Polytechnischen Hochschule in Paris und seine Kollegen entwickelt und getestet – die Blitzablenkung mittels Laser. Dabei erzeugen leistungsstarke Laserpulse in der Luft einen Kanal ionisierter Luftmoleküle, ein sogenanntes Filament. „Entlang dieser filamentösen Zonen wird die Luft durch die Absorption der Laserenergie rapide erhitzt und dehnt sich mit Überschallgeschwindigkeit nach außen aus“, erklären die Forscher.