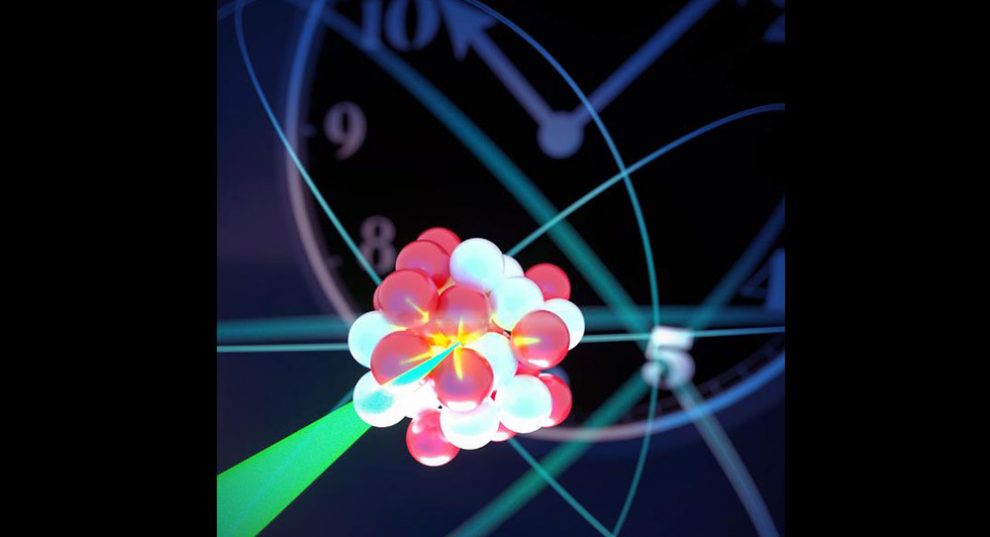

Extreme Ionen für präzise Messungen: Physiker haben erstmals einen neuen Typ optischer Atomuhren konstruiert und getestet – eine Atomuhr auf Basis von hochgradig geladenen Ionen. Grundlage der Uhr bilden die Zustandswechsel eines 13-fach positiv geladenen Argon-Ions. Weil solchen Ionen ein Großteil ihrer Außenelektronen fehlt, sind sie weniger anfällig für äußere Störungen. Gleichzeitig ist die Messunsicherheit ähnlich gering wie bei gängigen optischen Atomuhren, wie die Forscher in „Nature“ berichten.

Wenn es um die Zeitmessung geht, sind optische Atomuhren heute das Maß der Dinge: Sie geben den Takt der Weltzeit vor und erlauben die Überprüfung fundamentaler physikalischer Konstanten. Messgrundlage dieser Uhren ist die Frequenz der Strahlung, bei der ultrakalte Wolken aus Atomen oder schwach geladenen Ionen ihren Anregungszustand wechseln. Optische Atomuhren auf Ytterbium- oder Strontium-Basis sind inzwischen so genau, dass sie seit Anfang des Universums nicht einmal eine Sekunde falsch gehen würden. Eine jüngst vorgestellte Uhr mit verschränkten Atomen geht sogar noch genauer.

Elektronenarme Ionen statt Atome

Allerdings haben die gängigen optischen Atomuhren einen Nachteil: Die eingesetzten Atome und einfach geladenen Ionen sind sehr störanfällig. Schon schwache elektromagnetische Felder können ihren Zustand beeinflussen und sie aus dem Takt bringen. Deshalb versuchen Physiker schon seit einigen Jahren, einen neuen Typ von optischen Atomuhren zu konstruieren: Atomuhren mit hochgradig geladenen Ionen. Solche Ionen haben einen Großteil ihrer Außenelektronen verloren und sind daher mehrfach positiv geladen.

Weil die verbliebenen Elektronen besonders stark an den Atomkern gebunden sind, reagieren solche Ionen weniger anfällig auf äußere Störeinflüsse. Gleichzeitig sind ihre Anregungszustände und Feinstruktur besser definiert und leichter messbar. „All das macht hochgradig geladene Ionen zu sensitiven Messwerkzeugen für Atomuhren und die Überprüfung fundamentaler physikalischer Theorien“, erklären Steven King von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig und seine Kollegen.