Geordnet, aber nicht gleichmäßig: Physiker haben erstmals einen Diamanten zum Zeit-Quasikristall gemacht. Seine Gitterfehlstellen schwingen in der für Quasikristalle typischen Ordnung – aber in der Zeit statt im Raum. Dadurch entstehen sich überlagernde Vibrationen im Diamanten, deren komplexes Muster musikalischen Akkorden ähnelt. Der neue Zeit-Quasikristall erweitert damit die Palette der Zeitkristall-Phänomene – und könnte vielleicht sogar nützlich sein.

Normale Kristalle sind durch die regelmäßige, symmetrische Gitterstruktur ihrer Grundbausteine gekennzeichnet. Doch es gibt Materialien, bei denen eine solche Ordnung nicht räumlich, sondern zeitlich auftritt – sie zeigen eine regelmäßige Zustandsveränderung in der Zeit. Solche Zeitkristalle „ticken“, indem beispielsweise die Spins ihrer Atome in einem festen Takt umklappen. Dieses Schwingen beginnt typischerweise, nachdem die Zeitkristalle durch Strahlenpulse angeregt wurden.

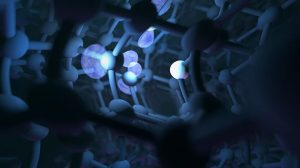

Diamantgitter mit Fehlstellen

Jetzt ist es Physikern gelungen, ein weiteres Kristallphänomen in die zeitliche Dimension zu übertragen: Quasikristalle. In solchen Festkörpern sind die Atome zwar geordnet, bilden aber kein regelmäßiges Kristallgitter aus immergleichen Grundeinheiten. Stattdessen wechseln sich Bereiche verschiedener Symmetrie ab – ähnlich wie die Fünfecke und Sechsecke eines klassischen Fußballs. Das Team um Guanghui He von der Washington University in St. Louis wollte wissen, ob sich diese Form der Ordnung auch in Form eines Zeitkristalls realisieren lässt.

Die Basis des Experiments bildete ein wenige Millimeter kleiner Diamantkristall. Durch Beschuss mit Stickstoffatomen schlugen die Physiker Kohlenstoffatome aus dem Diamantgitter heraus und erzeugten stattdessen sogenannte NV-Fehlstellen – Stickstoff-Fremdatome mit einem benachbarten „Loch“ im Diamantgitter. Aus früheren Studien ist bekannt, dass sich die Spins solcher Fehlstellen gezielt manipulieren lassen. Sie eigenen sich daher als Quantenbits oder auch als Quantensensor.