Wodurch erhält das Proton seinen Spin? Diese Frage ist noch immer nicht geklärt, denn Experimente liefern widersprüchliche Daten zum Beitrag der Gluonen. Jetzt haben Physiker diese mithilfe spezieller Simulationen noch einmal überprüft. Doch das Ergebnis bestätigt erneut, dass der Beitrag der Gluonen sowohl positiv als auch negativ sein könnte. Letzteres wirft die Frage auf, woher dann der Löwenanteil des Protonenspins kommt – denn auch die Quarks tragen nur wenig zu ihm bei.

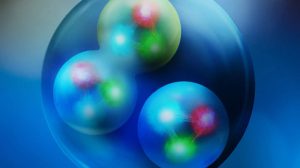

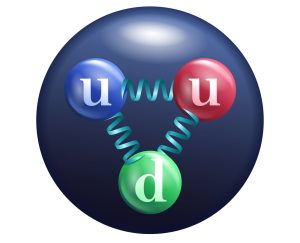

Das Proton gehört zu den Grundbausteinen der Materie, gemeinsam mit dem Neutron bildet es den Atomkern. Doch ausgerechnet dieses wichtige Teilchen gibt Physikern noch immer Rätsel auf – und sorgt immer wieder für Überraschungen. So zeigt es unerwartete Reaktionen beim Beschuss mit Elektronen, sein Radius ist kleiner als er sein dürfte und auch sein Innenleben aus Quarks und Gluonen ist alles andere als vollständig geklärt.

Wer gibt dem Proton seinen Spin?

Eine weitere ungeklärte Frage zum Proton ist sein Spin – der Eigendrehimpuls des Teilchens. Dem Standardmodell der Teilchenphysik zufolge besitzt es wie alle Fermionen einen halbzahligen Spin, er liegt bei ½. Lange nahm man an, dass das Proton diesen Spin von seinen Quarks „erbt“, darunter vor allem den drei Valenzquarks, die seine Eigenschaften und sein Verhalten grundlegend prägen.

Als Physiker dies in Beschleuniger-Experimenten überprüften, zeigte sich jedoch ein überraschend anderes Bild: Den Messergebnissen zufolge tragen die drei Valenzquarks nur rund zehn bis 30 Prozent zum Gesamtspin des Protons bei. Aber woher kommt dann der Rest? An dieser Frage forschen Teilchenphysiker nun schon seit Jahrzehnten. Gängiger Theorie nach müsste der größte Teil des fehlenden Spins von den Gluonen kommen, den Trägerteilchen der Starken Kernkraft. Sie sind der „Kleber“, der die Quarks im Proton zusammenhält.