Tickender Halbleiter: Physiker haben erstmals einen mit Gigahertz-Frequenz „tickenden“ Zeitkristall auf einem Mikrochip erzeugt. Das regelmäßig oszillierende System entsteht, wenn eine Quantenfalle im gängigen Halbleiter Galliumarsenid mit kontinuierlichem Laserlicht angeregt wird. Das „Ticken“ im Gigahertz-Bereich und die Integration auf einem Mikrochip könnte neue Möglichkeiten der Anwendung für solche Zeitkristalle eröffnen, wie das Team in „Science“ berichtet.

Zeitkristalle sind Materialien und Systeme, die eine regelmäßige Zustandsveränderung in der Zeit zeigen. Sie „ticken“, indem beispielsweise die Spins ihrer Atome in einem festen Takt umklappen. Experimentell nachgewiesen wurden solche schon vor Jahrzehnten theoretisch postulierten Zeitkristalle jedoch erst im Jahr 2016 bei Ytterbium-Ionen und bei Diamanten mit speziellen Gitterfehlstellen. Seither wurden zahlreiche weitere Zeitkristalle erzeugt, darunter auch Systeme, die bei gleichmäßiger, nichtperiodischer Anregung zu ticken beginnen.

Quantentopf im Galliumarsenid

Jetzt haben Physiker um Ignacio Carraro-Haddad vom Atomforschungszentrum Bariloche (CAB-IB) in Argentinien eine weitere, besonders spannende Art von Zeitkristallen erstellt. Ihnen gelang es, erstmals einen kontinuierlichen Zeitkristall in einen winzigen Halbleiterchip zu integrieren. Dieses tickende Vielteilchensystem könnte ganz neue Möglichkeiten der Anwendung eröffnen. „Die beteiligten Materialien sind Halbleiter, die mit integrierten photonischen Bauelementen kompatibel sind“, erklärt Seniorautor Alejandro Fainstein vom CAB-IB.

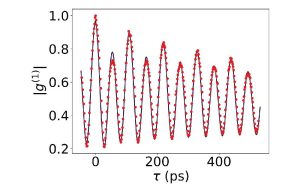

Konkret besteht der neuartige Zeitkristall aus ultradünnen Schichten des gängigen Halbleitermaterials Galliumarsenid. Diese bilden eine mikrometergroße Box, die als Falle für Quasiteilchen in Form von Polaritonen fungiert. Diese entstehen, wenn die Elektronen und Löcher im Halbleiter durch Laserlicht angeregt werden und mit den Photonen des Laserlichts wechselwirken. Unter bestimmten Bedingungen kommt es dabei zu einer Kopplung der Quasiteilchen, durch die diese gemeinsam agieren und ein Bose-Einstein-Kondensat bilden.