Materie-Bausteine im Visier: Physiker haben die Unterschiede in Verteilung und Verhalten der beiden Quark-Sorten im Proton präzisiert. Ihre auf Berechnungen beruhende Kartierung enthüllt, dass der Impuls des Up-Quarks symmetrischer und auf kleinerem Raum konzentriert ist beim Down-Quark. Auch beim Einfluss auf den Spin des Protons gibt es subtile Unterschiede. Diese Daten geben damit wertvolle Einblicke in die fundamentalen Bausteine der Materie und erleichtern die Auswertung von Experimenten.

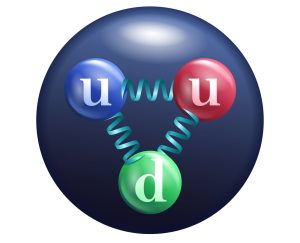

Protonen und Neutronen sind die Bausteine aller Atomkerne – ihre Menge und Kombination bestimmt die Natur und Eigenschaften der Elemente. Aufgebaut sind diese Kernbausteine jeweils aus drei Quarks und den als Vermittlern der starken Kernkraft dienenden Gluonen. Das Interessante jedoch: Obwohl es sechs verschiedene Arten von Quarks gibt, sind nur zwei davon für die Atomkern-Bausteine prägend: Das Proton enthält zwei Up-Quarks und ein Down-Quark, das Neutron zwei Down-Quarks und ein Up-Quark.

Wie beeinflussen die Quarksorten ihr Proton?

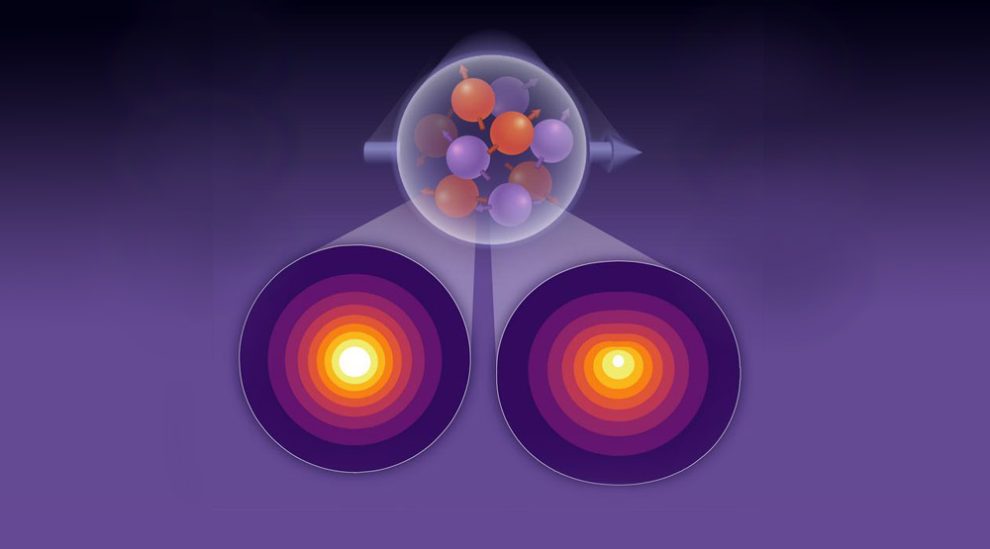

Doch wie sind die Quarks im Proton oder Neutron verteilt? Und in welchem Maße beeinflussen die verschiedenen Quarksorten die übergeordneten Eigenschaften des Protons, darunter seine Ladungsverteilung, den Impuls oder die Energie? Dies versuchen Physiker mithilfe von Teilchenkollisionen herauszufinden. Vor allem „Streifschüsse“ oder Kollisionen von kleinen, leichten Teilchen wie dem Elektron mit einem Proton können verraten, wie sich die Quarks im Proton verhalten.

Aus solchen Experimenten haben Physiker erste Hinweise auf die sogenannte Parton-Dichtefunktion erhalten – den Anteil der verschiedenen Quarks und Gluonen an den Proton-Merkmalen. Demnach sollten Ladung, Impuls und andere Eigenschaften der Up- und Down-Quarks im Proton auf leicht unterschiedliche Weise verteilt sein. „Doch um eine detaillierte Karte zu erhalten, müssen wir unzählige Teilchenkollisionen bei verschiedenen Protonenimpulsen analysieren“, erklärt Erstautor Shohini Bhattacharya vom Brookhaven National Laboratory (BNL). „Jede Veränderung des Impulses erforderte eine eigene Simulation und erforderte entsprechend hohe Rechnerleistungen.“