Zum ersten Mal ist es Physikern gelungen, künstlich erzeugte Antimaterie einzufangen und ihre sofortige Auslöschung durch Reaktion mit Materie zu verhindern. Ein spezieller Magnetkäfig speicherte die Antiwasserstoffatome immerhin knapp eine Zehntelsekunde lang – nach Maßstäben der Teilchenphysik fast schon eine Ewigkeit. Dieser jetzt in „Nature“ veröffentlichte Durchbruch eröffnet erstmals die Möglichkeit, die Eigenschaften der Antimaterie in Experimenten zu untersuchen und damit grundlegende Fragen der Physik zu klären.

Der Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie verdanken wir vermutlich unsere Existenz. Denn da beide Formen der Materie sich gegenseitig auslöschen, muss es nach gängiger Lehrmeinung beim Urknall eine Dominanz der Materie gegeben haben. Antimaterie ist heute nicht mehr zu finden und kann nur in aufwändigen Experimenten im Teilchenbeschleuniger künstlich erzeugt werden. 2002 gelang erstmals für wenige Sekundenbruchteile die Produktion eines Antiwasserstoffatoms bestehend aus einem Antiproton und einem Positron am Experiment ALPHA (Antihydrogen Laser PHysics Apparatus) des Kernforschungszentrum CERN bei Genf.

Schwer einzufangen

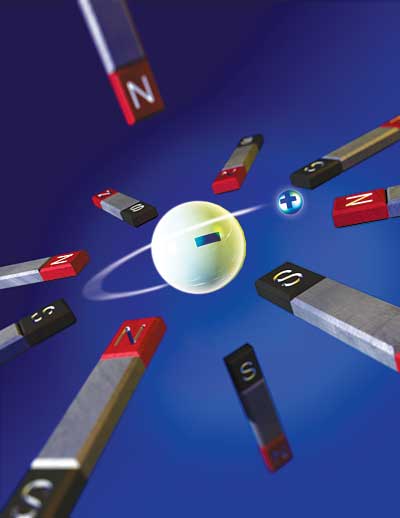

Doch eine Möglichkeit, dieses ungeladene Teilchen einzufangen oder gar für weiter gehende Untersuchungen zu speichern, gab es bisher nicht. Denn sobald das frisch erzeugte Antiwasserstoffteilchen der es umgebenden Materie zu nahe kommt, wird es ausgelöscht und löst sich in einer Art Explosion in Energie auf. Erste Voraussetzung für eine „Antimateriefalle“ ist daher eine extrem starke Abkühlung der Antiwasserstoffteilchen und der sie erzeugenden Positronen und Antiprotonen. Bei nur 0,5 Kelvin, einer Temperatur nahe am absoluten Nullpunkt, wird ihre Eigenbewegung so gering und langsam, dass ein Einfangen mit Hilfe magnetischer „Käfige“ erst möglich wird.

Achtpolige Magnetanordnung als Käfig

Einen solchen Käfig haben jetzt Forscher einer internationalen Kollaboration am CERN entwickelt und erfolgreich getestet: „Wir konnten 38 Atome einfangen, was eine unglaublich geringe Menge ist, weit von dem entfernt, was wir bräuchten um das Raumschiff Enterprise anzutreiben“, erklärt Rob Thompson, Physiker der Universität von Calgary und einer der Forscher der ALPHA-Kollaboration.