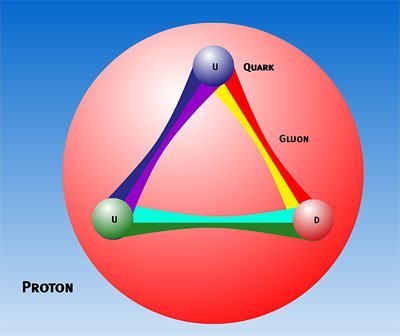

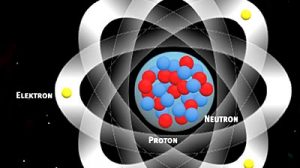

Der Begriff „Confinement“ besagt, dass bestimmte Teilchen nicht isoliert vorkommen. Ganz offensichtlich ist dieses Bauprinzip am Beispiel der Quarks zu erkennen, den Elementarteilchen, aus denen die Protonen und Neutronen bestehen. Ein internationales Wissenschaftlerteam hat nun in einem Experiment über das die Fachzeitschrift „Nature Physics“ berichtet, nachgewiesen, dass das Prinzip des Confinement auch in kondensierter Materie, also in Feststoffen existiert.

Dem Confinement liegt die Theorie der starken Wechselwirkung zugrunde. Danach sind die Teilchen, zum Beispiel Quarks, durch eine Kraft aneinander gebunden, deren Stärke wächst, je weiter die Teilchen voneinander entfernt sind, also je mehr man versucht, sie zu trennen. Irgendwann wird die aufgewendete Energie so groß, dass sie zur Paarbildung ausreicht. Dabei entsteht ein Quark-Antiquark-Paar.

Spin-Leiter aus Kupferoxid-Molekülen

In den 1990er Jahren hat ein Team um Professor Alexei Tsvelik vom Brookhaven National Laboratory in den USA eine Theorie entwickelt, nach der ein analoger „Confinement Prozess“ auch in Festkörpern existieren müsste. Die Voraussetzungen dafür hat Tsvelik in so genannten Spin-Leitern gesehen. Professorin Bella Lake vom Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) und ihre Kollegen haben diese Theorie nun erstmals im Experiment bestätigt.

In dem untersuchten Kristall besteht die Spin-Leiter aus Kupferoxid-Molekülen, die zu einer Kette aufgereiht sind. Aufgrund einer starken elektronischen Wechselwirkung bilden zwei solcher Ketten die „Beine“ der Leiter. Das Besondere an den einzelnen Ketten ist, dass sich die Elektronen im Zusammenspiel anders verhalten als einzelne Elektronen. Normalerweise zeichnen sich einzelne Elektronen jeweils durch ihre Elementarladung und ihren magnetischen Spin aus. In der Kette jedoch separieren sich die Eigenschaften Spin und Ladung voneinander.