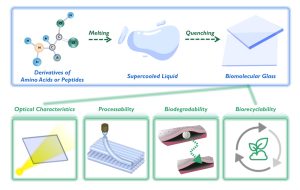

Glas wird bio: Chemiker haben ein Glas hergestellt, das transparent, stabil und trotzdem in der Natur oder im Körper biologisch abbaubar ist. Möglich wurde dies durch eine chemische Modifikation von Aminosäuren und Peptiden, durch die sie sich erhitzen und schnell zur typisch amorphen Glasstruktur „abschrecken“ lassen. Anders als anorganisches Gläser oder Plexiglas wird dieses biomolekulare Glas auf dem Kompost zersetzt und kann auch vom Körper ohne Gesundheitsfolgen abgebaut werden, wie das Team in „Science Advances“ berichtet.

Ob als Fensterscheibe, für Gefäße oder optische Linsen aller Art: Glas ist für unseren Alltag und unsere Technik unverzichtbar. Denn die Gläser aus Quarzsand, Acryl oder auch Metallen sind stabil, optisch transparent und meist auch beständig gegenüber chemischen Einflüssen. Typisch für diese Feststoffe ist ihre amorphe Struktur: Das mineralische oder organische Rohmaterial wird geschmolzen und dann so schnell abgeschreckt, dass das Material nicht auskristallisieren kann – es erstarrt in einem quasi flüssigen Zustand.

Aminosäuren statt Quarzsand

Doch bisher gibt es ein Problem: Glas ist kaum biologisch abbaubar und gerade Hightech-Gläser aus Metallen und metallorganischen Gerüststrukturen könnten damit zum Umweltproblem werden. Abhilfe schaffen könnten zwar Gläser aus Biomolekülen wie Peptiden und Proteinen, doch diese Moleküle sind nicht hitzebeständig. Das für die Glasherstellung nötige Erhitzen und Abschrecken funktionierte daher bei ihnen nicht.

Jetzt hat ein Team um Ruirui Xing von der chinesischen Akademie der Wissenschaften diese Hürde überwunden: Sie haben ein biologisches Glas entwickelt, das chemisch, optisch und mechanisch die typischen Eigenschaften von Glas besitzt, aber biologisch abbaubar ist. Das neue Bioglas besteht aus Aminosäuren und Peptiden als Ausgangsstoffen, die chemisch leicht modifiziert wurden, um ihnen eine bessere Hitzebeständigkeit zu verleihen. Dafür wurden die Biomoleküle um Acetylgruppen (-C(O)CH3), Benzyloxycarbonylgruppen (C8H7O2) oder 9-Fluorenylmethyloxycarbonylgruppen (Fmoc) als stabilisierenden „Schutzgruppen“ ergänzt.