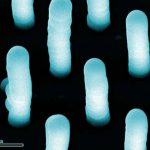

Was Silizium, Germanium oder Galliumarsenid heute in Computerchips leisten, können Supraleiter möglicherweise viel schneller und effizienter – wenn sie denn einmal auch bei der durchschnittlichen Temperatur eines Büros Strom widerstandslos leiten. Wissenschaftler haben jetzt erste Schritte unternommen, Supraleiter in diese Richtung zu trimmen.

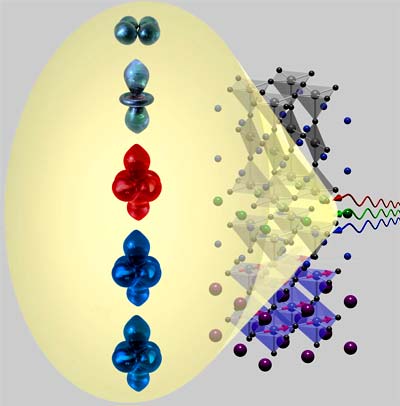

Die Forscher vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart untersuchten in ihrer Studie die elektronische Struktur eines Materials, in dem sich Schichten eines Hochtemperatursupraleiters und eines Manganoxids abwechseln. Dabei haben sie festgestellt, dass die Atome der beiden Stoffe starke chemische Bindungen über die Schichtgrenzen hinweg bilden. Diese Bande waren nicht nur bislang unbekannt, sie haben auch starken Einfluss auf die Supraleitung. Möglicherweise lassen sich die Bindungen künftig so formen, dass sie Supraleitung bei höheren Temperaturen als bislang erlauben, berichten die Wissenschaftler in der aktuellen Ausgabe von Science.

Mikroelektronik beruht auf Grenzübertritten von Elektronen – in einem Transistor wandern sie zwischen Schichten verschiedener Halbleiter hin und her, wenn eine winzige Spannung ihnen einen kleinen Schubs gibt. Physiker sprechen dann davon, dass eine externe Spannung die Leitfähigkeit erhöht. Ließe sich der elektrische Widerstand an Materialgrenzen auf ähnliche Weise und bei Raumtemperatur gänzlich ausschalten, könnte Elektronik schneller und sparsamer arbeiten. Doch zu diesem Zweck müssen Physiker die elektronischen Prozesse an diesen Grenzflächen erst einmal besser verstehen.

Elektronenpaare als chemischer Kitt

Die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung haben dazu nun einen Beitrag geleistet: Sie haben ein Sandwich untersucht, in dem sich Schichten des Hochtemperatursupraleiter Yttriumbariumkupferoxid, kurz YBCO, und eines ferromagnetischen Manganoxids, das also ähnliche magnetische Eigenschaften wie Eisen hat, übereinander stapeln – und zwar mit sehr scharfen Grenzen zwischen den beiden Materialien. An diesen Grenzen kommt es jedoch zu chemischen Übergriffen. Wie die Physiker festgestellt haben, knüpfen die Atome der beiden Materialien nämlich kovalente Bindungen zueinander, in denen – vereinfacht gesprochen – Elektronenpaare wie ein chemischer Kitt wirken.