Diese neun anderen wissenschaftlichen Errungenschaften schafften es in die “Science”-Top Ten:

Synthetische Biologie: das erste künstliche Genom

Wissenschaftler um Gentech-Pionier Craig Venter haben im Mai 2010 zum ersten Mal eine künstliche Lebensform erzeugt: Sie produzierten ein komplett synthetisches Genom und verpflanzten dies in eine zuvor vom eigenen Genom befreite Bakterienzelle. Dieser Durchbruch hat weitreichende wissenschaftliche, aber auch bioethische Implikationen und zog prompt ein Hearing des US-Kongresses zum Thema synthetische Biologie nach sich.

Neandertalerskelett und das Team, das sein Genom entschlüsselte © Science / AAAS

Neandertaler-Genom entschlüsselt

Fast zehn Jahre nach Entschlüsselung des Genoms des Homo sapiens präsentierten Forscher im Mai 2010 erstmals die Gensequenz des Neandertalers, eines ausgestorbenen Hominiden, der zudem der engste ausgestorbene Verwandte des Menschen ist. Die auf der Analyse von mehr als einer Milliarde aus Neandertaler-Knochen isolierten DNA-Fragmenten beruhende Analyse ergab unter anderem, dass einige heute lebende Menschen noch ein bis vier Prozent DNA vom Neandertaler in sich tragen.

HIV: Erfolg mit gleich zwei Prophylaxe-Mitteln

Obwohl der Beginn der Aids-Epidemie mehr als 25 Jahre zurückliegt, sind echte Durchbrüche in Bekämpfung und Behandlung rar. In diesem Jahr nun waren gleich zwei klinische Studien unterschiedlicher Ansätze der HIV-Prophylaxe erfolgreich. Ein mit antiviralen Wirkstoffen versetztes Vaginalgel reduzierte die HIV-Infektionen bei Frauen um 39 Prozent und eine „Vorbeugungstablette“ erbrachte 43,8 Prozent weniger Übertragungen beim Sex zwischen Männern. Zwar ist keiner dieser Wirkstoffe eine „magische Kugel“, doch in Verbindung mit anderen Maßnahmen könnten sie nach Ansicht von Aidsforschern eine neue Ära der Prävention einläuten.

Quantenphysik: Quantensimulatoren lösen Gleichungen

Die Realisierung eines universellen Quantencomputers, der beliebige Aufgaben bearbeiten kann, ist noch nicht in greifbarer Nähe. Allerdings haben so genannte Quantensimulatoren in diesem Jahr belegt, dass sie komplexe Aufgaben der theoretischen Physik lösen können. Solche Simulatoren bestehen im Prinzip aus einem künstlichen Kristall, in dem fokussiertes Laserlicht die Rolle von Ionen und die im Licht „gefangene“ Atome die Rolle von Elektronen spielen. Gleich fünf Forschergruppen gelang es, die Ergebnisse von vier bereits bekannten Lösungen so genannter Hamiltonscher Gleichungen mit solchen Quantensimulatoren zu reproduzieren.

Genforschung: Die erste “Knockout”-Ratte

Die weiße Maus ist noch immer das klassische Labortier. Doch es gibt Bereiche, da sind Ratten wegen ihrer Größe und stärkeren Ähnlichkeit zum Menschen einfach geeigneter, beispielsweise in der Alzheimerforschung. Bisher gab es jedoch keine funktionierende Methode, mit der bei Ratten gezielt einzelne Gene ausgeschaltet oder manipuliert werden konnten. In diesem Jahr nun gelang es Forschern nicht nur, solche „Knockout“-Ratten zu erzeugen, auch neue Verfahren zur gezielten Produktion von Mutationen wurden entdeckt. Damit könnte die Ratte in vielen Laboren bald ihre kleineren Verwandten ersetzen.

Exonsequenzierung: Einfachere Identifizierung der Ursachen seltener Krankheiten

Bei den so genannten seltenen Krankheiten ist die Identifizierung der auslösenden Gene besonders schwer, da es kaum betroffene Menschen und daher nur wenig Vergleichsmöglichkeiten gibt. In diesem Jahr gelang es Forschern jedoch, mit einer neuen Methode der Sequenzierung die DNA dingfest zu machen, die mindestens für ein Dutzend dieser Krankheiten verantwortlich ist. Sequenziert und verglichen wurde dafür nicht das gesamte Erbgut, sondern nur die Exons des Genoms, der DNA-Anteil, der Proteine kodiert.

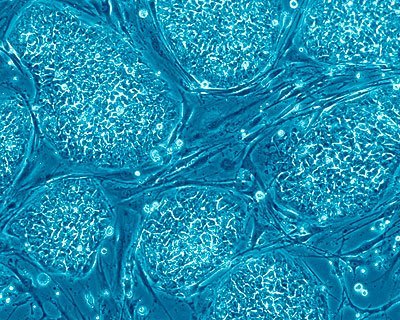

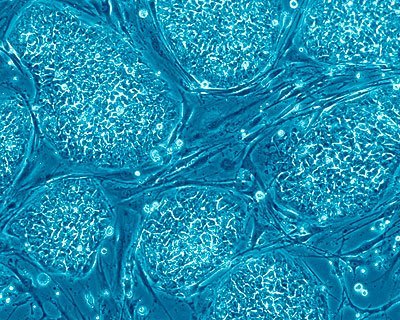

embryonale Stammzellen des Menschen, noch undifferenziert © CC2.5 Stammzellforschung: Reprogrammierung mit RNA

Die Reprogrammierung von Zellen zurück in einen undifferenzierten Zustand und damit in einen Stammzell-ähnlichen Status ist heute zu einer der Standardtechnologien in den Labors von Gen- und Stammzellforschern geworden. Der Prozess ist jedoch relativ aufwändig und bringt nur geringe Ausbeute. In diesem Jahr entdeckten Forscher nun eine Möglichkeit, Muskelzellen mit Hilfe künstlicher RNA umzuprogrammieren. Die neue Technik ist hundertfach effektiver und doppelt so schnell, zudem könnte sie auch die Gentherapie sicherer machen.

Molekulare Dynamik: Durchbruch bei Simulation der Proteinfaltung

Die Simulation der Proteinfaltung gilt als kombinatorischer Alptraum: Bereits ein einfaches Protein aus hundert Aminosäuren hat drei hoch 198 verschiedene Möglichkeiten, sich zu einer dreidimensionalen Struktur zu falten. Da aber diese Struktur entscheidend für die Funktionsweise und das Bindungsverhalten der Proteine sein kann, ist ihre Kenntnis wichtig. In diesem Jahr nun ist es einer Forschergruppe mit Hilfe eines neuen Supercomputers gelungen, die ersten 15 Zyklen der Atombewegungen in einer Proteinfaltung zu simulieren – und damit weitaus länger als in allen vorherigen Versuchen.

Genomik: Sequenzierer der nächsten Generation

Fortschritte in der Computertechnologie und die Entwicklung immer leistungsfähigerer paralleler Datenverarbeitung haben in diesem Jahr auch der Genforschung wichtige Ergebnisse beschwert. Entscheidend dafür war die Entwicklung der billigen und schnellen Sequenziermaschinen der nächsten Generation. Mit ihrer Hilfe sequenzierten Forscher unter anderem erstmals das Genom einer ausgestorbenen Menschenart, erstellten die bisher umfangreichste Karte genetischer Unterschiede innerhalb der Menschheit, und identifizierten die funktionalen Elemente im Genom der Fruchtfliege Drosophila und des Fadenwurms Caenorhabditis elegans.

(American Association for the Advancement of Science, 17.12.2010 – NPO)

17. Dezember 2010