Wolken und damit Niederschlag entstehen nur, wenn feuchte, warme Luft vom Boden aufsteigt und das Wasser in der Höhe an den Aerosolen kondensiert oder gefriert. „Die Menge der Aerosole steuert, wie die im Endeffekt von der Sonne kommende Energie in der Atmosphäre verteilt wird“, so der Erstautor der Studie, Daniel Rosenfeld von der Hebräischen Universität in Jerusalem.

Sonnenschirm und Starthilfe

Aerosole wirken zweifach: Zum einen verringern sie wie eine Art Sonnenschirm den Anteil der Sonnenenergie, die den Boden erreicht: Weniger Wasser verdunstet. Außerdem erwärmt sich der Boden nicht so stark und es steigt weniger warme, feuchte Luft auf, die für die Wolkenbildung notwendig ist. In dieselbe Richtung wirken dunkle Rußpartikel aus Waldbränden oder Kohleverbrennung, die Sonnenenergie aufnehmen. Sie erwärmen die Luft um sich herum, so dass Wolkentröpfchen verdunsten anstatt abzuregnen.

Zum anderen können sich ohne Aerosole keine Niederschlagstropfen bilden. Sie geben den Wolken Starthilfe, indem sie der Luftfeuchtigkeit Sammelstellen anbieten, so genannte Kondensationskeime: Diese winzigen Teilchen mit Durchmessern von weniger als einem Tausendstel Millimeter sind notwendiger Ausgangspunkt eines jeden Regentropfens. Die Luftfeuchtigkeit aus der aufsteigenden Luft kondensiert an den Aerosolpartikeln. Dabei wird genau die Wärme frei, die bei der Verdunstung des Wassers benötigt wurde. Sind nur wenige Partikel in der Luft, wachsen die Tropfen so schnell, dass sie abregnen bevor alles Wasser kondensieren kann. Sind viele Sammelstellen vorhanden, bilden sich mehr und dafür kleinere Tropfen, die länger in der Luft schweben. Die Wärmeenergie, die das zusätzliche Wasser beim Kondensieren abgibt, reicht aus, um die Wolken weiter aufsteigen zu lassen und der Prozess setzt sich fort. Es regnet viel.

Doch in stark verschmutzter Luft gibt es ein Überangebot an Sammelstellen: Die Tropfen bleiben winzig und erreichen nicht das notwendige Gewicht, um zu fallen. Außerdem streuen die vielen kleine Tröpfchen mit ihrer größeren Gesamtoberfläche mehr Sonnenlicht, was genau wie der Sonnenschirmeffekt die Erdoberfläche kühlt.

Energiefluss als Schlüssel

„Die Effekte der Aerosole auf die Energie am Boden und auf die Tropfenbildung in der Höhe wurden bisher getrennt betrachtet. Daher waren die Ergebnisse so widersprüchlich, dass das Thema oft beiseite geschoben wurde“, so Andreae. Der rote Faden, dem das Team jetzt durch das Labyrinth der gegensätzlichen Effekte gefolgt ist, ist der Energiefluss. Mit diesem Ansatz hat das Team die beiden Prozesse in Zusammenhang gebracht. „Wir können jetzt erstmals abschätzen, um wie viel Watt sich die Energie ändert, die für die Zirkulation in der Atmosphäre bereitsteht, wenn sich die Menge der Aerosole ändert“, erklärt Andreae.

Der Zusammenhang zwischen der Aerosolmenge und Energie in der Atmosphäre, die für die Bildung von Niederschlag zur Verfügung steht, lässt sich mit einer Kurve beschreiben. Zunächst steigt die freigesetzte Energiemenge mit zunehmender Aerosolmenge an, erreicht einen Gipfel und fällt dann stark ab. Vor dem Gipfel der Kurve sorgen mehr Aerosole für mehr Niederschlag, nach dem Gipfel bremsen weitere Aerosole den Niederschlag.

Ihr Maximum erreicht die Kurve bei 1.200 Kondensationskeimen pro Kubikzentimeter Luft – das entspricht dem Volumen eines Stücks Würfelzucker. Bei dieser Konzentration schirmen natürliche und menschengemachte Aerosole zwar etwa ein Fünftel der Sonnenenergie ab, aber die zusätzliche Energie aus Kondensation und Gefrieren gleicht dies aus.

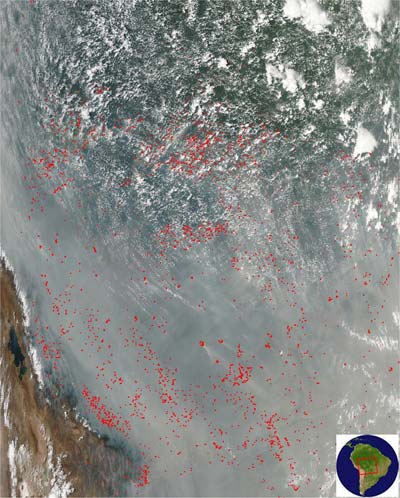

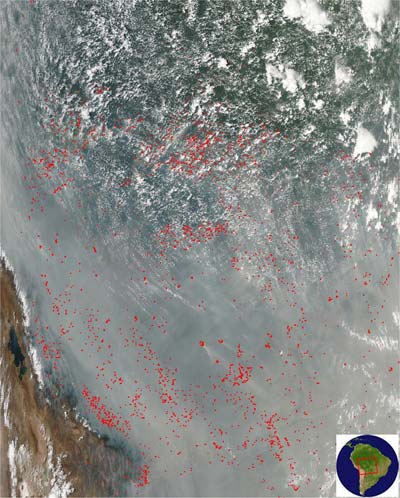

Auf dieser Satellitenaufnahme von Südamerika sieht man im unteren Bereich, dass die vielen Waldbrände(rote Punkte) zu so hohen Aerosolbelastungen führen, dass gar nicht erst Wolken entstehen, die Regen bringen könnten. © NASA

Mittlere Aerosolkonzentrationen sorgen für stärkste Regenfälle

Der Zusammenhang zwischen Energiefluss und Niederschlag erklärt beispielsweise, warum Niederschläge im Amazonas-Regenwald häufig, kurz und dort, wo auch das Wasser verdunstet ist, auftreten. Dort ist die Luft sehr sauber. Bei den niedrigen Aerosolkonzentrationen verdunstet zum einen viel Wasser, da viel Sonnenergie den Boden erreicht. Zum anderen können sich nur wenige, dafür aber große Tropfen bilden, die schnell zu Boden fallen. Am Boden steht zwar viel Energie zur Verfügung, aber sie gelangt nicht in die Höhen, in denen sich langlebige Wolken bilden.

Mittlere Aerosol-Konzentrationen verzögern dagegen nach den Ergebnissen der Wissenschaftler das Abregnen, da erstens weniger Wasser verdunstet und sich mehr und dafür leichtere Tröpfchen bilden. Diese steigen weiter auf und gelangen in Höhen, in denen die Atmosphäre so kalt ist, dass sie gefrieren. Dabei wird – genau wie beim Kondensieren – Wärme frei. So wird die Luft wieder wärmer und kann weiter aufsteigen. Die an die Aerosole gebundene Feuchtigkeit transportiert also Energie dorthin wo sich größere Wolken bilden. Dies regt die Zirkulation der Atmosphäre an und es kann mehr Regen fallen, eventuell auch Hagel. Dieser Niederschlag kann auch über längere Strecken transportiert werden, da die Wolken nicht sofort abregnen, sondern erst reifen. Mittlere Aerosolkonzentrationen sorgen für die stärksten Regenfälle, sowie Starkregenereignisse und Stürme, da hier die Energie für Wolkenbildung und Zirkulation am höchsten ist.

Auswirkungen von Aerosolen in Klimamodellen besser vorhersagen

Bei sehr hohen Aerosolkonzentrationen wirken sowohl der Sonnenschirmeffekt als auch die Wolkenprozesse abschwächend auf die Zirkulation der Atmosphäre. Zum einen verdunstet weniger Wasser. Zum anderen sind so viele Aerosolpartikel vorhanden, dass sich die wenige Feuchtigkeit stark verteilt: Es entstehen nur winzige Regentropfen und feines Eispulver. Da Mikrotropfen und Pulver zu leicht sind um zu fallen, verdunsten sie nach einer Weile. Dabei entziehen sie der Luft genau die Wärme, die sie beim Kondensieren und Gefrieren freigesetzt haben. Dies lähmt die Zirkulation, da die Luftmassen nicht weiter aufsteigen können. Die Folge: Regen bleibt aus – Dürren werden häufiger.

„Mit diesen Ergebnissen können wir endlich die Auswirkungen von Aerosolen in den Klimamodellen besser vorhersagen. Denn gerade die widersprüchlichen Effekte der Aerosole hindern uns zurzeit daran, genauere Aussagen über die Zukunft des Klimas zu machen“, sagt Andreae zur Bedeutung der Studie.

Partikel aus Seesalz, Sandstaub, Rußteilchen oder Sulfaten

Aerosole entstehen durch natürliche und menschliche Prozesse. Aerosolpartikel können aus Seesalz, Sandstaub, Rußteilchen, Sulfaten und anderen Stoffen organischen und anorganischen Ursprungs bestehen. Zu den natürlichen Prozessen gehören Vulkanausbrüche, manche Waldbrände, Sandstürme und brechende Ozeanwellen, während Verkehr, Brandrodung, Landnutzungsänderungen, und Industrieabgase die wichtigsten menschlichen Quellen darstellen.

Nicht alle Aerosolpartikel können als Kondensationskeime dienen, dies hängt unter anderem davon ab, ob sie wasserlöslich sind und wie groß sie sind. Saubere Luft über Land enthält typischerweise etwa 2.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Verschmutze Luft über Land enthält circa 10.000, Stadtluft bis zu über 100.000 Partikel pro Kubikzentimeter. In reiner ozeanischer Luft liegen die Werte typischerweise bei 500. Die sauberste Luft findet sich über dem Antarktischen Plateau mit Messungen von nur 43 Partikeln pro Kubikzentimeter.

(Max-Planck-Institut für Chemie, 05.09.2008 – DLO)

5. September 2008