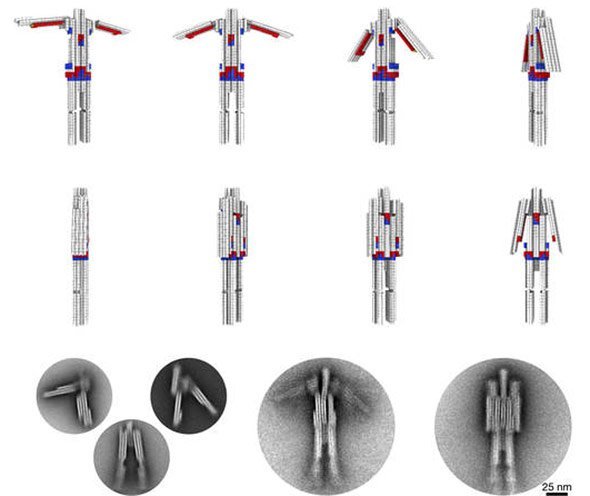

Ein Roboter mit beweglichen Armen, ein Buch, das sich öffnet und schließt und ein schaltbares Zahnrad – auf den ersten Blick scheint dies nichts Besonderes. Doch diese Objekte sind winzig klein und bestehen aus DNA. Mit Hilfe einer neuen Methode haben deutsche Forscher diese auf neue Weise flexiblen Nanoroboter konstruiert – und bereiten so den Weg für anwendbare Nanomaschinen mit beweglichen Teilen.

Der Trend in der Nanotechnologie geht hin zu Bauteilen, die sich selbstorganisiert zusammensetzen und die sich zudem durch möglichst einfach steuern lassen. Neben Minimotoren oder sogar einem Nano-Düsenantrieb aus Metall nutzen Forscher dabei vor allem Biomoleküle wie die DNA als Baumaterial. Denn ihre fast schon automatische Paarung komplementärer Basenbausteine sorgt von allein dafür, dass sich die Erbgutstränge miteinander verbinden.

Neue „Klebstoff“ macht Nanomaschinen beweglicher

Allerdings: „Wenn man mit DNA-Basenpaaren baut, erhält man stabile Bindungen, die aber schwer wieder zu lösen sind“, erklärt Hendrik Dietz von der TU München. „Bisher musste man deshalb dynamische, also bewegliche Strukturen sehr einfach gestalten, um mit möglichst wenig Basenpaaren auszukommen.“ Dietz und sein Team haben nun jedoch einen neuen DNA-„Klebstoff“ gefunden, der komplexere und beweglichere Nanomaschinen möglich macht.

Dafür adaptierten die Forscher zwei Techniken aus dem biomolekularen Werkzeugkasten der Natur: Zum einen die Art und Weise, wie Proteine zueinander komplementäre Formen nutzen, um wie ein Puzzleteil an andere Moleküle anzudocken, und zum anderen ihre Fähigkeit, relativ schwache Kontaktwechselwirkungen auszuformen, die bei Bedarf schnell wieder aufgelöst werden können.