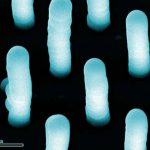

Doch bisher ist es Forschern nicht gelungen, mehr aus ihnen zu machen als einige simple Schaltkreise. Denn die Röhrchen sind widerspenstig. Erstens wachsen nicht alle von ihnen in geraden Linien. Einige wenige weisen Knicke und Unregelmäßigkeiten auf, die in einem Schaltkreis Kurzschlüsse und andere Fehlfunktionen verursachen können. Zweitens schlagen manche Röhrchen aus der Art und verhalten sich nicht wie Halbleiter, sondern wie Metalldrähte. Sie leiten immer Strom und taugen damit nicht zum Transistor.

Nanotube-Rechner mit Betriebssystem

Max Shulaker von der Stanford University und seinen Kollegen ist es nun gelungen, die Macken der Nanotubes unter Kontrolle zu bringen. In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „Nature“ präsentieren sie den ersten funktionstüchtigen Computer aus Kohlenstoff. Er ist wenige Quadratmillimeter groß und besteht aus 178 Transistoren.

Um einen funktionstüchtigen Computer zu bauen, bediente sich das Team zweier Tricks. Erstens errechneten sie mit Hilfe eines komplexen Algorithmus, wie ein Schaltkreis aufgebaut sein müsste, damit ihm verformte Nanotubes nichts anhaben können. Zweitens beseitigten sie alle allzu leitfähigen Röhrchen, indem sie die halbleitenden Exemplare ausschalteten und viel Strom durch den Chip jagten. Die Energie konzentrierte sich in den defekten Nanotubes und heizte sie so stark auf, dass sie einfach verpufften.

Zwar führt der Nanotube-Rechner nur eine einzige Art von Rechenoperation aus, Subneg genannt. Theoretisch lassen sich mit ihr jedoch alle denkbaren Befehle umsetzen. Die Forscher brachten ihren Kohlenstoffrechner dazu, zu zählen, Ziffern zu sortieren und einige Befehlssätze aus den 1980er Jahren auszuführen. „Auf dem Computer läuft ein einfaches Betriebssystem“, erklärt Shulaker. „Er kann zwischen verschiedenen Prozessen hin und her wechseln. Er ist einfach gestrickt, aber er kann jeden willkürlichen Befehlssatz von jedem Computer ausführen.“

Kommerzielle Anwendungen in zehn Jahren

Noch kann der Rechner aus Stanford nicht mit moderner Siliziumtechnik mithalten. „In Sachen Leistung ist dieser Computer weit davon entfernt, mit aktuellen Standards konkurrieren zu können“, schreibt Franz Kreupl von der Technischen Universität München in einem begleitenden Kommentar. „Aber wäre diese Maschine 1955 gebaut worden, könnte sie es.“ Will heißen: Den Entwicklern steht noch eine Menge Arbeit bevor.

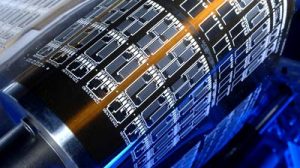

Konventioneller Computerchip © SXC

Doch fürs Erste zählt das Prinzip. Es gehe nicht nur einen Computer aus Carbon-Nanotubes, sagt Subhasish Mitra, einer der Koautoren. „Es geht um einen Richtungswechsel, der zeigt, dass wir mit Hilfe von Nanotechnologien, die über Silizium und Konsorten hinausgehen, etwas Reales bauen können.“ In etwa zehn Jahren, so hofft Erstautor Shulaker, werden die Kohlenstoffröhrchen in den ersten kommerziellen Anwendungen auftauchen.

Und was ist mit all den Milliarden, die Konzerne in Fabriken für Silizium-Chips investiert haben? Den unzähligen existenten Prozessoren, die auf dieses Material setzen? Können wir sie alle einmotten, abwracken, wegwerfen, sollte die Ära des Kohlenstoffs dämmern? Nicht ganz. „Es ist unwahrscheinlich, dass die Menschen eines Tages aufwachen und Silizium einfach zum Fenster hinauswerfen”, gibt Shulaker zu. Doch die Kohlenstoff-Schaltkreise seien mit ihren erfolgreichen Verwandten kompatibel: „Es ist gut vorstellbar, dass man einen Silizium-Chip ergänzt, indem man einfach einen Schaltkreis aus Carbon-Nanotubes oben drauf setzt.“ (Nature, 2013; doi: 10.1038/nature12502)

(Nature, 26.09.2013 – NSC/NPO)

26. September 2013